屋久島国立公園

75件の記事があります。

2016年07月28日九州特産物リレー7月 ~夜光貝は見てよし、食べてよし~ 【屋久島地域】

屋久島国立公園 アクティブレンジャー 菊地

梅雨も明け、暑い日が続いている屋久島です。

特産物リレーの7月ということで、屋久島にゆかりのある貝をご紹介します。

その貝というのは、ヤコウガイ(夜光貝)です。

熱帯から亜熱帯の海に生息し、屋久島は分布の北限になります。

大きいものは20cmほどにもなる大型の貝です。

▲ヤコウガイ

ヤコウガイと屋久島の関係を記述した書物は、古くは平安時代のものになります。

当時のお偉いさんである右大臣へは、全国各地から贈り物が届けられていましたが、大隅国(現代でいう

大隅半島や種子島、屋久島など)からは、革類や木材や夜久貝を贈ったと記されています。

当時は屋久島を「夜久島」と書いていたようで、夜久島で採れる貝なので夜久貝と名付けられたようです。

この夜久貝の読みと漢字が変化して、現代の夜光貝という呼び名になったのです。

なので、夜に光るので夜光貝というわけではありませんし、そもそも自ら光ったりはしません。

ヤコウガイは南の島の貝なので、都(京都)に住む貴族には珍重されたようです。

ヤコウガイの殻は大型で、磨くと真珠層の美しい光沢が出るため、そのまま盃に使われたり、細かく割って

螺鈿(螺=貝を細かく散りばめた工芸品)に用いられたりしました。

今でもヤコウガイはアクセサリーなどに用いられ、屋久島のお店でもよく見かけます。

平安時代から、ヤコウガイの美しさは人々を魅了し続けているのですね。

▲磨かれたヤコウガイ

利用されるのは殻だけではありません。

ヤコウガイはサザエの仲間なので、身も美味しいのです。

刺身やバター炒めにするようで、屋久島では生きたヤコウガイは売られていませんが、奄美大島や沖縄では

生きたヤコウガイを売っていたりします。

同じ屋久島国立公園である口永良部島でもヤコウガイはよく採れ、民宿では定番のメニューのようです。

▲ヤコウガイの刺身

屋久島、口永良部島へお越しの際は、ぜひヤコウガイの美しさと美味しさを味わってみてください。

8月の特産物リレーは、雲仙の羽澄さんにバトンタッチです!

2016年04月01日縄文杉デッキ完成!【屋久島地域】

屋久島国立公園 アクティブレンジャー 菊地

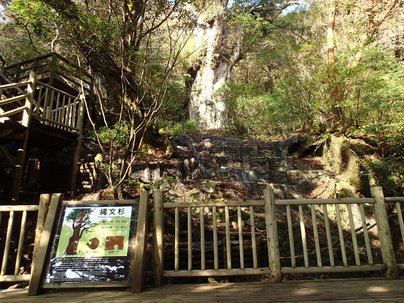

昨年の9月以来、工事をすすめていました新しい縄文杉デッキの工事が終了しました。

工事中、登山者の皆様にはご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。

皆様のご協力のおかげで無事工事を完了することができましたことを深く感謝いたします。

▲新しい縄文杉デッキ

新デッキは既存デッキと階段で接続しており、登山ルートの大きな変更はありません。

これまでのデッキと違い、下から見上げる視点の為、縄文杉の全体像がよく分かるようになっています。

また、階段の途中からも縄文杉が良く見え、様々なアングルから縄文杉を楽しむことができます。

縄文杉を見たことがない方も、すでに見たことがある方も、これを機に屋久島へぜひ足を運んでもらえればと思います。

▲新デッキと縄文杉

2016年03月14日春が訪れ、植物も動物も人も賑わってきました【屋久島地域】

屋久島国立公園 アクティブレンジャー 菊地

雪もほとんど融け、暖かい日が増えてきました屋久島です。

里部では寒緋桜(カンヒザクラ)、川津桜(カワヅザクラ)、暖流桜(ダンリュウザクラ)と順に色々な桜が咲き始めています。

屋久島は島内でも場所ごとによって気温差があるせいか、同じ品種の桜でも時期をずらして色々な場所で 楽しむことができます。

▲千尋の滝で咲いていた暖流桜

山岳部でも春の訪れを感じることができました。

標高400mぐらいの道路沿いでは、屋久島固有種であるヤクシマオナガカエデの新緑がちらほらと確認 できました。

新緑は鮮やかな黄緑のイメージですが、ヤクシマオナガカエデの新緑には赤い新芽もよく見られます。

葉が赤くなる原因はアントシアニンという赤い色素由来のもので、アントシアニンは紫外線をよく吸収する為、紫外線から葉緑素を保護する効果があると考えられています。

4月に入れば山桜も咲き、これから屋久島の山は様々な色に染められることでしょう。

▲ヤクシマオナガカエデの新緑 ▲赤い新緑

さらに高標高域では、これまた固有種であるオオゴカヨウオウレンの花が咲いていました。

植物全体の大きさは3、4cmほどのとても小さな花ですが、コケの中に埋もれるように咲く姿は、春の訪れをしっかりと感じさせてくれます。

▲オオゴカヨウオウレン

さらに高い標高1600m付近の花之江河や小花之江河では、ニホンヒキガエルが繁殖期を迎えており、 あちらこちらで抱接していました。

春は出会いと別れの季節ですが、カエルたちにとっては出会いの季節か...と思いきや、カラスに食べられているカエルもいて、やっぱり別れの季節でもあるようです。

▲抱接中のニホンヒキガエル

色々な場所で植物も動物も賑わってきている中、山では登山者が賑わいを見せていました。

8日の宮之浦岳山頂には複数の大学生グループがいて、どうやら春合宿に来て昼食をとっているようでした。

そして、そんな山頂を動き回る小さな茶色い影が!

影の正体は固有亜種のヤクシマヒメネズミ、登山者の食事のおこぼれや荷物を狙って忙しく走り回っていました。

ちょこちょこ動き回る姿はかわいいですが、避難小屋の中でも夜中に荷物を漁ることがあるので、山中泊を する方は食料を紐に吊るすなどして対策してください。

▲登山者で賑わう宮之浦岳山頂 ▲荷物を漁るヤクシマヒメネズミ

以上、春になって、賑わいだした屋久島からでした。

2016年01月22日南の島の雪景色【屋久島地域】

屋久島国立公園 アクティブレンジャー 菊地

遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

全国的に寒波が到来して、屋久島もフェリーが欠航したり、山岳部の道路が通行止めになったりしています。

フェリーが来ないとスーパーの陳列からパン、肉、豆腐など色々なものが無くなって、今日の夕食を何にしようかと困っている今日この頃です。

この寒波で海岸部では雨が、山岳部では雪が降りました。

20日に縄文杉を通ったので、その時の積雪状況をご紹介します。

▲縄文杉デッキで15cm程度の積雪 ▲雪の中の縄文杉

▲高塚小屋から上は踏み跡もない ▲あるのはシカの足跡

縄文杉までの日帰りコースでも木道や橋などが凍り、滑りやすくなります。

最低でもソフトアイゼンや軽アイゼンを準備して登山するようにしてください。

ストックやスパッツ(ゲーター)もあると、なお良いでしょう。

さらに標高の高い山を目指す人は凍った岩場などに備えて、アイゼンやピッケルも準備してください。

また、積雪によっては小屋の扉が雪で埋もれている場合や、扉が凍って開きにくい場合があります。

小屋で泊まろうと考えている人は余裕をもった計画で、登山にのぞんでください。

2015年12月17日新高塚小屋の土壌処理型トイレは冬季閉鎖しました 【屋久島地域】

屋久島国立公園 アクティブレンジャー 菊地

いろいろな集落でイルミネーションが点き出して(都会に比べるとささやかなものですが...)、屋久島も

少しクリスマスらしくなっています。

山でも荒川登山口のマイカー規制の解除、携帯トイレテントブースの撤去など、夏場とは異なる点がいくつかあるので登山を考えている方はご注意ください。

さて、みなさんは屋久島の山中のトイレには、いろいろな種類があるのをご存知でしょうか。

汲み取り式、おがくず式バイオトイレ、浄化循環式、携帯トイレ...

というように場所にあわせて異なる種類のトイレがあり、それぞれ長所も短所も異なります。

その中でも、新高塚小屋には環境省が設置した土壌処理型トイレという一風変わったトイレがあります。

土壌処理型トイレとは、し尿の固体と液体を分離しつつ、固体は微生物の働きで分解、液体は専用の土壌を通して浄化、蒸発散させて最終的にはほとんど何も残らないというトイレです。

昔の人の使っていた肥溜めと畑のシステムをもとに開発されたトイレだそうです。

電気は必要なく、流すための水は雨水を貯めて使えるので山の奥地や管理人のいない避難小屋でも採用

しやすくなっています。

▲新高塚小屋 ▲土壌処理施設

世界遺産になって登山者が急増する以前、屋久島の山中にあるトイレのし尿はそのまま土に埋めて処理していましたが、水質汚染やさらなる登山者の集中が懸念され、2008年から人力によるし尿の搬出が始まりました。

しかし、し尿の搬出費用にあてられる募金が不足し、満足にし尿搬出できていないのが現状です。

▲トイレ裏に溜められたし尿

そんな中、土壌処理型トイレはし尿を担ぎ下ろす必要がなく、汲み取り式に比べてトイレ室内の悪臭が

少ないなどといったメリットを考慮され、2011年に設置されました。

それから約2年間は開放していたのですが、屋久島特有の多雨多湿な環境が主な原因と考えられる異常が

確認され、閉鎖されることとなりました。

その後も点検を継続、改善策を試行錯誤した末の今年5月、供用再開の目処がたち、ついに再開放

されました。

また異常が発生するのではないか、ちゃんと処理が進んでいるのか、ヒヤヒヤさせられながらも、

今シーズンを乗り越えることができました。

▲4月に行った関係者による現地確認

冬場は貯水タンクの水が凍結し、利用できなくなる為、雨樋の取り外しや貯水タンクの水抜きなどの

冬季閉鎖をしに行ってきました。

来年3月に無事開放できるよう、問題が起こらないことを祈るばかりです。

▲閉鎖した土壌処理型トイレ2室

12月から2月までの冬季閉鎖中に新高塚小屋でトイレをされる方は、汲み取り式のトイレか

携帯トイレブースをお使いください。

2015年12月04日大展望!愛子岳【屋久島地域】

屋久島国立公園 アクティブレンジャー 菊地

全国に寒波が到来した11月27日、屋久島も初冠雪を記録しました。

屋久島もいよいよ冬山シーズンに入り、気温もだいぶ下がってきています。

それでも海岸部には雪が降らないので、大がかりな冬支度をしなくていいのは屋久島のいいところです。

先日、12月1日に愛子岳へ巡視に行ってきました。

愛子岳は標高1235m、どこから見てもきれいな三角形に見える山容をしています。

その特徴的な姿は屋久島空港や船上からも見え、屋久島に訪れた人が真っ先に注目する山かもしれません。

山頂までの所要時間は往復7時間程度ですが、登山口は標高約200mのところ、山頂までの標高差は

1000m近く、しかも道中はほぼずっと登りという、低山ながらも決して楽な山ではありません。

また、小瀬田集落の岳参りの山でもあります。

▲空港付近から眺めた愛子岳

旅行で来ている人はあまり登らない山ですが、屋久島在住の人はよく登るようで、この日も計3名が登っていました。

登山道はピンクテープも多く、分かりやすいですし、標高100m毎に看板が立っているのでペース配分はしやすくなっています。

標高1000m付近にある水場は水量が安定しておらず、晴れが続くと飲み水としての利用は難しくなる

こともあるので、汗かきの人は飲み物を1ℓ程度持って行った方が安心かもしれません。

終盤の急登は苦しいですが、ここまでくればあと少し!

最後は6ヶ所あるロープ場で一気に高度をかせいで、愛子岳山頂です。

▲高度感は少なくても、ロープ場は慎重に ▲1100mを越えると視界が開けます

山頂からは宮之浦岳、永田岳をはじめとする島中央部の山々や海岸部の集落、空港などが見え、360°の

大展望です。

しばし山頂からの眺めを堪能した後は、今回の巡視の目的の1つでもある看板の補修を行いました。

風雨にさらされる山頂の看板は防腐塗料が剥げ、文字も読み取りづらくなっていました。

ぼろぼろの看板もなんだか味があっていいですが、きれいな看板はやっぱり気持ちが良いものです。

▲愛子岳山頂からの展望

▲山頂の看板

今回ご紹介した愛子岳、実は登山口から山頂までの登山道全てが世界自然遺産地域に入っている山で、

屋久島の数ある低山の中でもそんな山は珍しいです。

世界自然遺産地域を歩いて大展望を見たい!という方は愛子岳にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

2015年10月07日縄文杉デッキの工事が始まりました【屋久島地域】

屋久島国立公園 アクティブレンジャー 菊地

最近涼しくなって秋を感じる屋久島から菊地です。

今年は7月下旬まで雨が多く、夏があっという間に終わってしまったように感じました。

先月の大型連休の前半は天気もよく、多くの観光客が屋久島を訪れました。

特に縄文杉には20日に800名以上、21日に1000名以上の登山客が訪れ、ゴールデンウィークを超えるにぎわいを見せました。

ウィルソン株や縄文杉といった目玉スポットでは、山の中とは思えない行列ができましたが、どこよりも長い行列ができたのはトイレでした。

トロッコ道を歩き終えた場所にある大株歩道入口のトイレ、縄文杉までだとここが最後のトイレになります。

再び戻ってくるまでの4、5時間、トイレがないとなれば、みんなここでしておきたいと思うもので、21日は最長30分近くの待ち時間が発生しました。

▲21日の大株歩道入口トイレの様子 ▲大王杉先にある携帯トイレブース

縄文杉までのルート上には既設のトイレ以外にも携帯トイレのブースが設置してあります。

携帯トイレを持っていれば利用できますので、ぜひ活用して下さい。

さて、本題の縄文杉デッキなのですが、3年前に縄文杉の大枝に腐朽がみられて以来、落枝が懸念されてきました。

大枝直下にあるデッキの立入禁止、ケーブリング、デッキの片側撤去といった関係機関による対策が講じられてきて、いよいよ今月から新しいデッキを整備する工事が始まりました。

▲既存デッキ ▲新デッキ設置場所から見た縄文杉

工事期間中は登山道の一部区間が立入禁止となり、工事の進行状況にしたがい立入禁止区間の変更がありますのでご了承下さい。

じゃあ、縄文杉を見ることができないの?といえば、そんなことはありません!

これまでどおり、既存のデッキからは縄文杉を見ることができますし、すぐ近くの水場も利用できます。

1995年に既存のデッキが作られてから20年、新デッキが完成すれば、これまでとは違ったアングルから縄文杉を眺められるようになり、縄文杉の印象も新しいものになるのではないかと思います。

工事期間中、登山者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

2015年08月05日真夏の宮之浦岳【屋久島地域】

屋久島国立公園 アクティブレンジャー 菊地

7月31日、屋久島最高峰の宮之浦岳へ巡視に行ってきました。

この日は朝から快晴、長い梅雨と台風後で久しぶりの宮之浦岳とあって、気合いを入れて登山にのぞみました。

.

この時期、屋久島の山岳部ではいろいろな花が咲いています。

▲ヤクシマニガナ ▲ヤクシマコオトギリ ▲ヤクシマショウマ

(固有種) (固有変種) (固有変種)

▲ヤクシマママコナ ▲イッスンキンカ ▲ヒメコナスビ

(固有種) (固有変種) (固有変種)

.

屋久島のみに生育する固有種、種は同じでも屋久島の環境にあわせて形態を変化させた固有変種、その数をあわせると90種類以上にもなります。

屋久島の高地で報告されている固有変種の多くは、他地域に比べて小型化(矮小化)しており、花崗岩からなる栄養の乏しい土壌、強風、積雪といった環境に適応するためと考えられています。

.

花だけではなく、いろいろな動物にも出会うことができました。

▲ヤクシカの親子 ▲ヤクシマザル ▲ニホンヒキガエル

▲ツマグロヒョウモン ▲ヒョウモンエダシャク ▲ミヤマカラスアゲハ

.

大雨と台風で荒れていないか心配だった登山道は、目立った異常もなく、一安心でした。

雄大な景観とあわせて、動植物もたくさん見られるこの時期の登山はとても楽しいものですが、

標高1600mを越えてくると日差しを遮るものがなく、暑さと日射が容赦なく襲ってきます。

熱中症や脱水症にもなりやすいので、こまめな水分補給を心がけ、休憩する際はできるだけ日陰を選ぶと良いでしょう。

水分だけでなくミネラルや糖分も補給できるようにスポーツドリンクの粉末、日焼け対策に帽子やサングラスを準備し、日焼け止めも塗って登山にのぞんで下さい。

楽しい登山にするため、万全の準備を忘れずに!

▲翁岳周辺 ▲平石岩屋周辺

2015年08月03日登山者カウンターのデータを回収しました【屋久島地域】

屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 菊地

先月の3連休に降った大雨や先週の台風は、屋久島の道路や登山道など様々な場所に被害を及ぼしました。

屋久島の主要山岳部への登山口までの道路がおよそ1週間通行止めになり、観光で訪れた方にも大きな影響を与えました。

現在、通行止めは解除されており、荒川登山口までのシャトルバスは通常運行、淀川登山口、ヤクスギランドまでも車が通れるようになっています。

しかし、世界自然遺産地域である西部林道の一部が通行止め、屋久島南部の林道が通行止めになっていますので、屋久島旅行を考えている方は事前の情報収集をおすすめします。

▲西部林道の通行止め

詳しくは⇒鹿児島県熊毛郡屋久島事務所 総務企画課 0997-46ー2211 建設課 0997ー46-2213

.

7月の最終週は天気もよく、通行止めも解除されたので、環境省で設置している登山者カウンターの様子を見に行ってきました。

登山者カウンターの前を人が通ると人数がカウントされ記録されていきます。

登山者数の動向を把握する為、屋久島の山岳部には5地点、計10基の登山者カウンターが設置してあります。

何人の登山者がそのルートを利用するか、とても基本的なことですが、トイレや山小屋などの施設を作り、維持管理をする際には重要な参考データになります。

登山道で登山者カウンターを見かけても、何度も無駄に往復したり、前で立ち止まったりせず、登山を続けてもらえればと思います。

▲縄文杉へのルートに設置している登山者カウンター▲登山者カウンター

.

屋久島自然保護官事務所では、登山者カウンターから得られたデータをもとに縄文杉快適登山日カレンダーを作成しています。

夏休みに入り、観光のトップシーズンが始まり、人気コースの登山道やトイレなどで混雑が考えられます。

屋久島旅行をお考えの方はぜひ参考にして下さい。

▲縄文杉快適登山日カレンダー

2017年4月より屋久島自然保護官事務所アクティブレンジャーに着任いたしました池田と申します。アクティブレンジャーの活動と、屋久島の自然の面白さを発信してまいりますので、よろしくお願いおいたします。

さて、縄文杉発見から50周年を迎えた今年2017年、新しい縄文杉展望デッキが4月1日、ついに完成いたしました!

新しいデッキ「縄文杉北側デッキ」からは今までの南側デッキとは異なる角度の縄文杉を見ることができます。まず目に飛び込んでくるのが南側に張り出した太い枝。圧倒的な迫力です。こちらの枝だけでも、1000年以上の時が経っているのかもしれませんね、

昭和41年に縄文杉が発見された当初は、周囲が鬱蒼とした藪となっており、森の中に生き続けてきた神秘的な姿をしていたそうです。南側デッキからは縄文杉周囲の灌木の樹高が低いために、縄文杉全体像を観察することができます。そして今回オープンした北側デッキからは縄文杉発見当時のように、森に隠れてひっそりと佇む幽玄な世界を感じることができます。森からぬっと伸びる縄文杉の太い枝や、灌木の合間から覗く、岩のような迫力のある幹を観察することができ、私たちの想像力を掻き立ててくれます。

さらに今年は50周年記念特別イベントがいくつも用意されており、屋久島の観光も例年以上に盛り上がることでしょう。

縄文杉に会いに行きたい!とお考えの方は、今年旅行計画を実行に移すチャンスですね。もちろん事前の準備や、十分な筋力、持久力トレーニングもお忘れなく!

屋久島自然保護官事務所が運営する、屋久島世界遺産センターのホームページ上では縄文杉快適登山日カレンダーを公開しております。

http://www.env.go.jp/park/yakushima/ywhcc/tozan/kaitekic.htm

混雑日をなるべく避け、快適な登山をお楽しみください。