2017年5月

19件の記事があります。

2017年05月10日0.1%の中に...【やんばる地域】

やんばる アクティブレンジャー上開地

こんにちは。

やんばる自然保護官事務所アクティブレンジャーの上開地です。

春も落ち着き、うりずんの季節となりました。

沖縄では、暖かくなった春から梅雨入りする5月中旬頃までのさわやかな季節を"うりずん"といいます。

("うりずん"については皆藤アクティブレンジャーの日記で詳しく紹介しています。)

◀鮮やかな新緑もだいぶ緑に

変わってきました。

ちょうどこの季節は、渡り鳥が移動する季節でもあります。

さて、ここで問題です。

日本では何種類の鳥が観察されているでしょうか。

「日本鳥類目録改訂第7版」を読んでみますと、633種の野鳥(外来種を除く)が記録されています。

ではやんばる地域では何種類かといいますと、そのうちの半分以上(約300種以上!)もの野鳥が観察されています。

面積で比較してみると、やんばる地域は日本の0.1%ほどしかありません。

どうしてこんなに狭い範囲でたくさんの野鳥を観ることが出来るのでしょうか?

カエルの仲間も日本に生息する種類の約1/4(10種/41種)もの種類が生息していて、そのほとんどが沖縄や、やんばるだけに生息する固有種です。

ではなぜ鳥類は300種以上もの種類がみられるのでしょうか。

その秘密が渡り鳥にあります。

ちなみに渡りをせずに、1年を通して同じ場所にいる鳥を留鳥といいます。

やんばる地域に固有の鳥であるこの3種も留鳥です。

◀ヤンバルクイナ

◀ノグチゲラ

◀(ホントウ)アカヒゲ

※この3種は環境省の法律 "種の保存法" で国内希少種に指定されています。

(詳しくはコチラhttp://www.env.go.jp/nature/kisho/hozen/hozonho.html)

その他の留鳥は30種ほどです。

◀(オキナワ)シジュウカラ

◀(リュウキュウ)キジバト

◀イソヒヨドリ などが留鳥

つまり、やんばる地域でみられる鳥の90%、270種以上は渡り鳥なのです!

◀毎年冬にやってくるサシバ

◀春になると子育てのために南方からやってくる(リュウキュウ)アカショウビン

そして、今年の春の渡りの季節では、ちょっと珍しいお客さんが渡りの途中でやんばるに立ち寄ってくれました。

◀ソリハシセイタカシギ

◀ ムラサキサギ

※渡り鳥ではなく日本では八重山諸島の留鳥です。

稀に離れた場所まで飛んで行くことがあります。

やんばるの森や畑、水を張った田んぼは、季節を変えて長距離を渡る鳥たちの大切な生息地や休憩場所になっています。

4月も終わり、サシバの"チンミー"という声が聞こえなくなってさみしいですが、今は入れ変わるようにアカショウビンやサンコウチョウの賑やかな声が聞こえています。

皆さんの地域にも、きっと春の渡り鳥が来ているはずです。

私は昔、東京都内の緑地が残っている場所でオオルリを見たことがあります。

何気ない小さな森や草地も渡り鳥たちにとっては旅の途中のオアシスなのかも知れません。

0.1%のやんばるで沢山の野鳥が観察出来るように、都会の小さな緑地でも楽しい出会いがあるかも知れません。

やんばるはGWが明けてもうすぐ梅雨入りですが、皆さんの住む地域の梅雨入り前のお天気の日には、身近な緑地へお出かけしてはいかがでしょうか。

今月の頑張った一枚 「ヤンバルじゃない"クイナ"」

沖縄へは冬鳥としてやってくるのですが、見つける事が難しい鳥。顔が草で隠れてしまいました。

ヤンバルクイナとどこが違うのか、調べて比べてみてね。

2017年05月09日やんばるにおけるロードキル発生防止に関する様々な取り組み【やんばる地域】

やんばる 皆藤琢磨

皆さんはじめまして。

今年度からやんばる野生生物保護センターに着任いたしました、皆藤(かいとう)と申します。出身は栃木県、沖縄で生活し始めて七年目になります。どうぞよろしくお願いします。

沖縄は現在、寒い冬が終わり、"うりずん"と呼ばれる春の季節にさしかかっています。沖縄に寒い時期なんてあるのか、と思われる方もいるかもしれませんが、北風が強く吹きつける沖縄の冬は、北関東出身の私でさえ意外に堪えます。そんな寒い時期が3月下旬には終わり、長い長い梅雨が始まる5月上旬までのつかのまの一ヶ月は、一年のうちで最も過ごしやすい時期になります。やんばるの木々は新緑美しく、動物たちも活動的になります。"うりずん"とは、そんな春うららかな季節です。

例年、暖かくなってくるこの時期から、ヤンバルクイナを始めとする希少動物種の交通事故が増加してきます。今年のヤンバルクイナの交通事故は、1月から4月上旬までの間に1件しかありませんでしたが、4月中旬~下旬にかけて4件も発生し、今後ますます増加してくるのではないかと心配しています。ちなみに去年は、年間通して合計で34件のヤンバルクイナの交通事故がありました。

やんばる地域では、希少動物種のロードキルを減らすために、自治体・企業が様々な取り組みを行っています。その成果を発表するための会議が、4/27に国頭村ふれあいセンターで開催されました。今年度は、北部国道事務所、沖縄県北部土木事務所、国頭村世界自然遺産対策室、NPO法人どうぶつたちの病院沖縄、JAL・JTAセールス(敬称略)からロードキル発生防止に関する成果報告がありました。

▲今年度のロードキル発生防止に関する連絡会議の様子

環境省やんばる野生生物保護センターでは、ロードキル個体の救護・回収の他に、ロードキル発生防止に関する普及啓発活動を行っています。特に、交通量が増えるゴールデンウィーク期間中には、運転者に配慮して頂くための様々な取り組みを実施しております。過去にロードキルが頻発している道路区間には、例年通り、クイナ注意の看板を設置いたしました。

▲やんばるの道路に合計7カ所設置しました

また、5/3、5/4には、奥ヤンバルの里で開催される鯉のぼり祭りにて、ヤンバルクイナ交通事故防止キャンペーンを実施いたしました。本キャンペーンは、県内・県外問わず、やんばる地域を行楽する方々に、野生動物の交通事故防止のための安全運転について注意喚起を行うことを目的としています。今年度は、お祭りの間、ロードキル発生防止連絡会議のメンバーが、リーフレット・チラシの配布や、マスコットキャラクター「クイちゃん」の紹介、展示ブースにて交通事故に関する情報の提供等の活動を行いました。

▲鯉のぼり祭りでのチラシ配布の様子

やんばるの道路では、路上への動物の飛び出しを防止するフェンスや、道路下に横断トンネルを設置し、できるだけ道路へ立ち入らないよう動物たちにご遠慮頂いています。人・動物双方の安全のためにも、車を運転する際には、運転者側からも、動物たちに寄り添ったご配慮を頂きますよう、よろしくお願いいたします。

2017年05月08日一緒に探そう。イノーのいきもの調査体験会【石垣地域】

西表石垣国立公園 神保彩葉

4月29日(土)、石垣自然保護官事務所とWWFしらほサンゴ村と共催で

「イノーのいきもの調査体験会」と題した観察会を開催しました。

当日は天気も良く、まさに観察日和!

どんな生き物がいるか、みんなで探します。

~見つけた生き物たちのご紹介~

-

1.フトユビシャコ

フトユビシャコは一番前の太くなった脚で、パンチを繰り出し、

そのパンチを使い、貝を割って食べています。

干潮時、じっと耳を澄ましてみると、

シャコ達の「パチン、パチン」と貝を叩く音が聞こえてきますよ。

観察するととても面白い生き物ですが、捕まえ方を間違えると、

手をパンチされて怪我をする恐れがあるので、素手では触らないようにしましょう。

2.ソデカラッパ

広がったハサミで顔を覆い隠しているこのカニは、ソデカラッパです。

巻貝やヤドカリを主に食べていて、カギ状のハサミを缶切りのように使い、

貝を割って食べています。

愛嬌があってとても可愛らしいカニです。

3.シカクナマコ

Before

このシカクナマコ、ものすごい技を持っているんです。

After

はい、溶けました!【黄色矢印先】

外敵から身を守るために、刺激を与えると溶けて内臓を出します。

そして敵が内臓を食べている間に逃げる・・という作戦です。

(ちなみに10日程で元の状態に戻るそうです。)

生きる為には色々と工夫が必要なんですね。

こんな風に、サンゴ礁には魅力的な生き物たちがたくさん棲んでいます。

みなさんも是非、干潮の海へ、足をのばしてみてください。

記念撮影

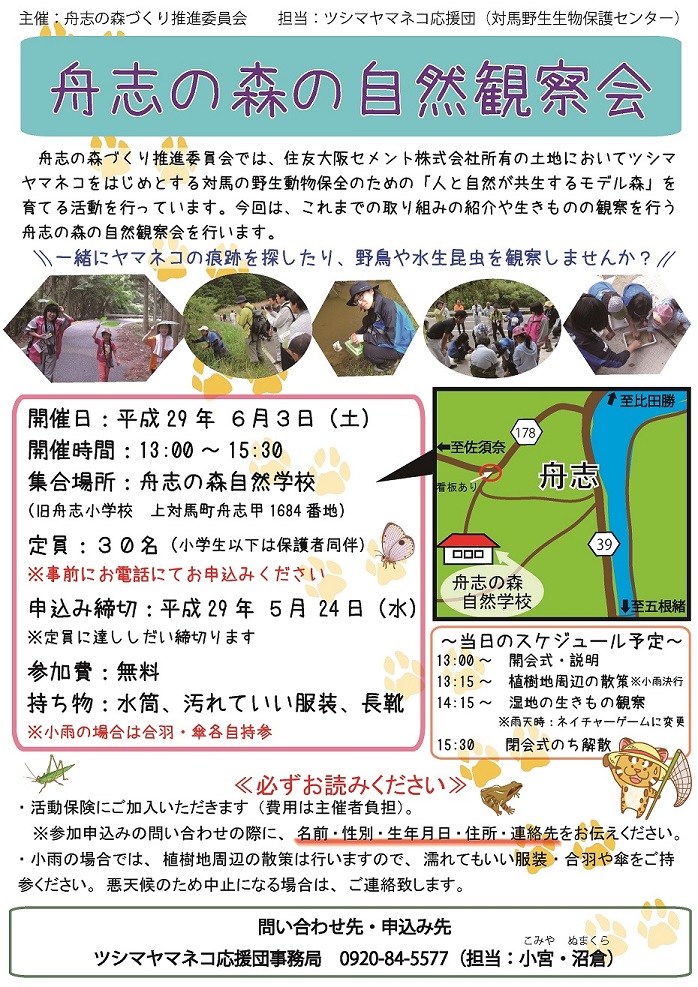

2017年05月04日ツシマヤマネコ応援団の活動【交通安全キャンペーン】

対馬 沼倉 真帆

こんにちは!対馬自然保護官事務所の沼倉です。

今回は、ツシマヤマネコ応援団の活動についてお話しさせていただきます!

◎ツシマヤマネコ応援団とは?

変わりゆく対馬の自然を見過ごしたくない、自分たちの手で何かをしたい・・・。

ツシマヤマネコ応援団は、そういう思いを持つ市民が集まり、

2003年4月に設立されたボランティアグループです。

ツシマヤマネコをはじめとする対馬の野生動物を守り、次世代に引き継ぐことを目的とし、

「自分に出来ることを、無理なく楽しくコツコツと」を合言葉に活動を行っています。

ツシマヤマネコ応援団ブログはこちら↓

http://yamanekoouendan.blog.fc2.com/

対馬市上対馬町河内では、3月30日に道路上にてヤマネコ目撃情報が寄せられました。

この場所では過去にヤマネコの交通事故が発生しており、

"事故が起こる前に何かしたい"ということで、

応援団の団員さんと対馬自然保護官事務所の職員で

交通安全キャンペーンを4月29日(土)に実施しました。

今回、交通安全キャンペーンに参加してくださった団員の皆さま、

キャンペーンの呼びかけに応じて下さった運転者の皆さま、ありがとうございました。

今後も、ヤマネコの目撃情報が多数寄せられた場所では、

突発的に交通事故防止キャンペーンを行っていきますのでよろしくお願い致します。

もしも運転中にこのようなキャンペーンを実施しているのを見かけられたら、

「この辺りにヤマネコがいるのだな」

とヤマネコの存在を意識していただければ幸いです。

【お知らせ】

今年度も舟志の森の自然観察会を開催します!

観察会のあとは上対馬町舟志の県道で交通安全キャンペーンを行う予定です。

この舟志地区では道路へ出てくるヤマネコの状況を調査するため自動撮影カメラを設置しているのですが、

最近は道路上にヤマネコが出ている様子が頻繁に撮影されています...!

2017年3月13日 6:27

2017年3月23日 19:53

道路下のカルバート内のネコ走りを使用している姿も撮影されています!

3月はちょうど繁殖期だったこともあり、3月1日は

8:51、9:04、13:45、18:30と同じネコ走りで確認されました。

1日に何回も撮影されているヤマネコは同じ個体でしょうか?

同じ場所で行き来して何をしている気になりますね。

このように対馬内の幹線道路では、道路上に出てくるヤマネコが確認されております。

対馬で運転の際はヤマネコやツシマテン、ツシマジカなどの野生動物が

いきなり飛び出してくることもありますので十分に気を付けてください。

2017年05月02日H29年度パークボランティア活動初め

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう 大島 将貴

くじゅう管理官事務所ARの大島です。

4月からくじゅう管理官事務所にて勤務することとなりました。

このAR日記を通して阿蘇くじゅう国立公園の様々な魅力を伝えていきたいと思います。

初めての記事となります今回は、4/23に行ったくじゅうのパークボランティアの活動について御紹介します。

そもそもパークボランティアってなに??

と思われた方も多いと思います。

パークボランティアとは国立公園の様々なことをお手伝いしてくれるボランティアさんのことです。パークボランティアとして環境省に登録し、様々なことをお手伝いしてもらっています。

今回の活動は、男池の登山口から黒岳、平治岳に向かう途中にある「かくし水」という水場の竹桶を新しいものに取り替てきました。

本日の作業メンバーはパークボランティア(以下PV )5名、くじゅう管理官事務所2名の計7名。

天気は日本晴れといってもいいほどの快晴です。きれいな青空をバックに生命力みなぎる木々達。

いざ出発。

今回の活動は竹桶の修繕ですが、くじゅうPVの方たちは、ただ山に行き修理して帰るだけでは終わりません。

くじゅうPVの方々は山の楽しみ方を知る達人といっても過言ではありません。

みなさん大変植物に詳しい方揃い。詳しいだけではなく、本当に気持ちよく自然とふれ合います。

そんなメンバーでの道中は、誰ともなく植物の観察会が始まります。

私はというと、野菜や、花屋さんで売られている花、道に咲いているのは「雑草」という程度の植物の知識。

でも本当は「雑草」なんて一つも無いんですね。

野に咲く一つ一つの花を紹介し、匂いや色を楽しみ、山での遊び方を教えてくれます。

私には色や形、香りでしか見えていない風景が、みなさんにはたくさんの個性や、友達の様に見えているのでしょう。

ちなみにこちらはキツネノカミソリといってお盆頃に花を咲かせるそうです。

いつか私にも今とは違った景色に見える日を楽しみにしながら少しだけ今回出会った草花をご紹介します。

No.1ヒトリシズカ

花言葉は「静謐(静かで安らかなこと)」「隠された美」。

見ているだけで安らかな気持ちになります。この葉に包まれながら花が見える様子などまさに隠された美ですね。名前がヒトリシズカなので一人静かに咲いているのかなと思っていたのですが、花穂が一本立っている様からきたようです。しかし、ひとりで咲かずとも静かな美しさを見せてくれます。

No.2 タチツボスミレ

スミレはたくさんの種類があり見分けるの大変ですが、葉がハート型なのが特徴の一つです。

淡紫色が綺麗。

No3シロバナエンレイソウ

綺麗な花も魅力ですが、根茎は中国では胃腸薬としても使われています。

No4アミガサタケの仲間

こちらは花ではないですが、変わった形のキノコを発見しました。この仲間は日本ではほとんど食用の歴史はないのですが、ミネソタ州(アメリカ)では州のきのこになるほどポピュラーなきのこで、ヨーロッパでは食用として人気があるようです。

植物観察会をしながら歩いているとあっという間にかくし水に到着。

現状ではコケが生えこれも風情はありますが、桶から水が流れてきません。

早速、水の取り口を決め準備した竹と交換。

中々勾配がつかずうまく流れてくれません。そこで苔を使い上手く水を誘導し、水の流れを作ります。昔はログハウスを建てる際に木と木の間を埋める際にも使われていた苔ですが、今回も大活躍です。

まだ水量が足りないので奥からもう一本渡します。交差部分を加工し完成。

BEFORE

AFTER

しっかりと水が流れています。登山者の方も早速利用されていて笑顔がこぼれます。

お昼ご飯には、新緑の春の景色の中で、お手製のイタドリやタケノコの煮物など春の食をいただきました。季節の山野草を食べる楽しみは一手間かかることが多いですが、旬のものは本当に心も体も元気にしてくれます。

下山後、登山口ではヤマブキが迎えてくれました。

私の好きなヤマブキ色のヤマブキを人生で初めて見ることができ思わず夢中でシャッターを切ります。

色の美しさもさることながら、春の山は生命力に満ちていて素晴らしい活動となりました。

最後はヤマザクラに見送られ本日の活動終了。

今日はPVの方と共に山を歩き、自然と遊ぶということは、小さき声に耳や目を傾けることから始まるのかなと思いました。何か人生にも通ずるようですね。

また来年も山のあちこちで綺麗な花を咲かせてくれるように、今回は野焼きと重なり参加できなかったPVの方も含め、みなさんと活動内容協議しながら今年度も様々な活動を実施していきたいと思います。

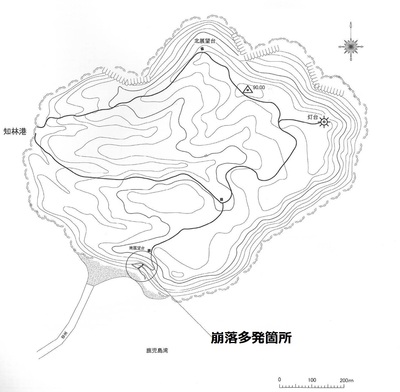

2017年05月01日【お知らせ】知林ヶ島遊歩道の利用再開について

霧島錦江湾国立公園 鹿児島 前平理恵

霧島錦江湾国立公園内における知林ヶ島遊歩道は、平成28年7月以降、土砂崩れ等が発生したため通行を禁止しておりましたが、復旧工事が終了し、平成29年4月27日より島内周遊が可能となりました。

※南展望台までは、度々崖崩れ・落石等の自然災害が発生しています。

大雨時および大雨後には特に落石等の可能性が高くなりますので、通行をお控えください。

なお、崖崩れの前兆と思われる以下の現象に気が付かれたら、通行をやめて速やかに待避し、ただちにガイドにお知らせください。

・崖から小石がパラパラと落ちてくる

・斜面に亀裂が入っている

・木の根が切れるような音がする

・湧き水が異常に濁っている

▲知林ヶ島遊歩道図

昨年9月の台風により今までにないほど砂洲が流されてしまい、再出現が心配されましたが、4月よりめでたく砂洲が復活しました!!

昨年と比べると砂洲の位置が大きく右側にずれています。

毎年位置が変わるそうで、自然の力でできる砂の道であることを感じさせられます。

▲現在の砂洲(2017年4月27日)

▲昨年の砂洲(2016年5月17日)

砂洲出現予測時刻については、下記ページにてご確認ください。

→「いぶすき観光ネット」http://www.ibusuki.or.jp/

2017年05月01日「高峠のつつじ」今が見頃です!

霧島錦江湾国立公園 鹿児島 前平理恵

5月1日、大隅半島垂水市にある高峠に巡視に行ってきました。

つつじが開花のピークを迎えています!!

100種類、10万本以上のサタツツジが自生するこの峠。

色とりどりのサタツツジで丘がカラフルに染まっております!!

昨年の台風の影響で発生したがけ崩れにより、遊歩道は途中までしか通行できませんが、トンネルのように連なるつつじの歩道は、通るだけでスキップしたい気分にさせてくれます。

丘のふもとで食べるお弁当も格別ですよ~。

つつじの季節の今しか楽しめないこの風景をぜひ楽しみに来てください♪

2017年05月01日グリーンイグアナのテレメトリー調査を終えて【石垣地域】

西表石垣国立公園 アクティブレンジャー 仲本

こんにちは。沖縄の県花となっている真っ赤なデイゴの花が開花して、石垣島は春の賑わいを見せている今日この頃です。

▲デイゴの花

さて、今回は2016年春から2017年春まで行ったグリーンイグアナのテレメトリー調査をひとまず終えたのでご報告したいと思います。調査地は、石垣島北部にある美しい景観が広がり、真っ白な砂浜とコバルトブルーの海を一望できる場所にあります。

▲美しい景観が広がるイグアナテレメトリー調査地点

グリーンイグアナは、環境省で重点対策外来種に選定され、対策の必要な種になっています。今回のテレメトリー調査は、海岸沿いを歩き、発信器の付いたグリーンイグアナをアンテナで探知して、どこにいるのかを特定してGPSでポイントに落としました。定期的にテレメトリー調査を行うことで、グリーンイグアナの行動範囲や好む環境を知る基礎的な情報を得ることができます。

▲テレメトリー調査時の様子

気温30度を超える真夏日の中を探索したり、トゲトゲしたアダンやツル状の植物に行く手を阻まれたりしながら、なんとか約一年間に及ぶ調査を終えることができました。

苦戦した調査ではありましたが、日々調査で出会う生き物や咲かせる花など、何気なく調査で通る砂浜も日々変化していることに気付かされ、改めて、自然のすばらしさや大切さを実感することができた約一年間の調査でした。

▲調査時に見つけたハマボッスの花(4月上旬)

4月上旬に砂浜を調査していると、白い花が海岸沿いに咲いており、白い花の植物について図鑑を広げて探してみると、「ハマボッス」と呼ばれる植物でした。全国の海岸沿いに分布している植物ですが、せっかくなので簡単にハマボッスについてご紹介したいと思います。

【ハマボッス】・・・北海道から沖縄までの広範囲の海岸の岩場や砂地に生える海浜植物です。茎は円柱形で直立して、高さ10から40cmになります。漢字では「浜払子」と書き、花の咲く様子が払子(ほっす:獣の毛などを束ねて柄をつけた仏具)に似ていることに由来しているそうです。

夏場に開花する植物なので、ぜひ、石垣島の砂浜を散策した際は見つけてくださいね。

出水自然保護官事務所のアクティブレンジャー、本多です。

今回は、藺牟田池(いむたいけ)にて行われたベッコウトンボ頭数調査の様子をお伝えいたします。

藺牟田池は薩摩川内市の東部に位置する、円形の面積約60haのカルデラ湖です。南九州地区では珍しい泥炭湿地が形成されており、また希少種であるベッコウトンボの生息・繁殖地になっています。加えて、ラムサール条約湿地や国指定天然記念物(藺牟田池泥炭形成植物群落)等に指定されており、多方面からその価値が認められている自然環境です。

※上空から撮影した藺牟田池。噴火によって形成された外輪山に囲まれています。(小園建設・前田氏撮影)

藺牟田池では、昨年よりベッコウトンボの頭数調査が地元関係者によって行われています。地元の子供たちが中心となって、ベッコウトンボを数えながら地域の自然と触れ合う、藺牟田池ならではのユニークなイベントです。

今年は4月22、29日(土)に二回の頭数調査が実施されました。大型連休前のこの時期には、ベッコウトンボの頭数もピークを迎えます。両日とも天候に恵まれ、絶好の「ベッコウトンボ日和」となりました。

※頭数調査の説明の様子(左)と調査エリアの図(右)。

調査は、藺牟田池を14のエリア(陸地12ヶ所・水面2ヶ所)に分けて行われます。参加者は陸地のエリアを担当し、二つのルートに分かれて移動しながら、視認できたベッコウトンボをカウントしていきます。各エリアのカウント数の合計がその日のベッコウトンボの頭数になります。

※ベッコウトンボを数える子供たち。

最初のエリアに到着すると、早速多数のベッコウトンボが出迎えてくれました。子供たちは我先にとカウントを始め、「○○頭みつかったよ!」という元気の良い声が聞こえてきました。一方、大人たちはカメラを取り出し、静かにベッコウトンボへと近づいていきシャッターチャンスをうかがっていました。対照的な光景が印象に残ります。

※オオヤマトンボの羽化(左)とウォーキングコースを散策する参加者の方々(右)

調査を実施した2日間とも、たくさんのベッコウトンボを確認することができ、調査中は終始カウンターの音が鳴りやみませんでした。また、ベッコウトンボの他にも、ウォーキングコース沿いのツツジやオオヤマトンボの羽化シーンを観察でき、ちょっとした発見や驚きのあるイベントとなりました。

二日間での調査結果は、4月22日の調査では合計1218頭、29日は1299頭という結果でした。昨年は100頭程しかカウントされなかったため、今季は平年と比較するとベッコウトンボの頭数が増加傾向にあるようです。

※周辺の草木にとまったベッコウトンボ。

ところで、ベッコウトンボについて簡単に説明します。

ベッコウトンボは体長4cm程の小さなトンボです。飛んでいる姿は「小さくて地味なトンボ」という印象ですが、近づいて観察すると、名前の由来となる「べっこう色」がはっきり見え、とても美しいトンボであることが分かります。警戒心があまり無いようで、草木にとまっているところへ接近しても、まったく動じない個体もいます。

かつては日常的に見られたトンボだったようですが、現在では環境省レッドリストの絶滅危惧ⅠA類(ごく近い将来における野生での絶滅の危険性が極めて高いもの)に指定されており、絶滅が懸念されています。これは、幼虫(ヤゴ)の住処となる水辺と、成虫の休み場所となる草木が生い茂った環境が人間の開発行為等によって失われたことが大きな原因だと言われています。

九州では、響灘ビオトープ(北九州市)と野依新池(中津市)そして、ここ藺牟田池がベッコウトンボの主な生息地になっており、藺牟田池は最も安定した場所だと言われています。なぜならば、藺牟田池は外輪山に囲まれた特殊な地形をしているため開発の対象になりにくく、ベッコウトンボの住処が人為的に破壊される可能性が低いからです。しかし、オオクチバスやブルーギル等の外来種による捕食や、カルデラ湖という地理的特性により、流入河川がなく、渇水によるヤゴの大量死が懸念されており、必ずしも安全というわけではありません。

環境の変化に敏感なベッコウトンボの生息地の減少は、私たちの自然に対する意識をそのまま反映しているように思います。

※22日(左)・29日(右)の頭数調査の集合写真。

藺牟田池では今回の頭数調査のようなイベントが多く開催されており、自然と人とのかかわりが深いように思います。身近な存在であるからこそ、人々の交流の場として、時には生き物の「先生」として、様々な恩恵を私たちにもたらしてくれているのだと実感します。そうした藺牟田池の自然を、後世へ残していきたいと改めて実感しました。