屋久島国立公園 屋久島

163件の記事があります。

2015年05月19日自然に親しむ集い「オオキンケイギクの除去」を実施しました!【屋久島地域】

屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 水川

みなさん、こんにちは!

屋久島自然保護官事務所の水川です。

5月10日に自然に親しむ集い「特定外来生物を知ろう!~オオキンケイギクの除去~」を実施しました。

みなさんはオオキンケイギクをご存知ですか?

5月~7月頃にかけて日本各地の道端や河原に鮮やかな黄色のコスモスに似た花を咲かせるキク科の多年草です。北米原産で、寒さや暑さに強く、かつて法面緑化用、観賞用として国内に導入されました。

鹿児島県では「特攻花」とも呼ばれ、昔から県民に親しまれていたようです。

屋久島の道路脇に咲くオオキンケイギク。

しかし、あまりの強靱さのために、いったん定着すると、もともといた野草の生育場所を奪い、周りの景観を一変させてしまう性質をもっています。

そして、これ以上人の手で拡げないよう、平成18年に外来生物法に基づく【特定外来生物】に指定されました。

【特定外来生物】とは...

外来生物法により、生態系などに被害を及ぼすものとして指定された生物。

植物13種、動物 100種が指定されています(2015年3月現在)。

飼育・栽培・保管・運搬・販売・譲渡・輸入・野外に放つことなどが原則禁止されており、違反すると罰則があります。

そこで今回は、オオキンケイギクを通して外来生物について知ってもらおうと、島民の方々とオオキンケイギクの除去活動を実施しました!

屋久島国立公園パークボランティアのみなさんの協力参加もあり、総勢40名ほどで、屋久島でも特にオオキンケイギクの生育が目立つ小瀬田集落周辺を除去しました。

オオキンケイギクを抜く参加者。

集落内や県道沿いなど、2時間除去作業を行いました。

写真を見て分かるとおり、いったん定着すると辺り一面を占有してしまうほどの繁殖力です。

外来生物が引き起こす問題は、「生態系への影響」だけではありません。

毒を持っている外来生物にかまれる、刺されるといった「人の生命・身体への影響」。

畑を荒らしたり、漁業の対象となる生き物を食べたり危害を加えるといった「農林水産業への影響」。

このように、外来生物の問題は、私たちの日常生活に密着した問題です。

しかし、このような問題が起きるのは、外来生物が悪いからではありません。

彼らは本来の生息地があって、そこではごく普通に生活していた生き物たちです。

日本に来たくて来たわけではないのに、人間の都合で持ち込まれたために問題を引き起こし、場合によっては駆除されなければなりません。

このような外来生物問題をこれ以上引き起こさないためには、一人一人の理解と協力が必要です。下記の三原則を心にとめておきましょう!!

【外来生物被害予防三原則】

①入れない(悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない)

②捨てない(飼っている外来生物を野外に捨てない)

③拡げない(野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない)

今回の活動で、軽トラの荷台2台分、総重量400㎏のオオキンケイギクを除去しました!!

しかし、これはほんの一部で、屋久島にはまだまだたくさん生育しています。

そして、綺麗でかわいらしい花であること、自分たちの暮らしにまだ直接的な影響が出ていないことから、「なんで引っこ抜いちゃうの?」と言う島民の方も多いです。

外来生物について知ってもらい、地域の将来のために必要な活動なんだと住民の方に理解・納得してもらえるように、今後もこうした活動を続けることが大事だなと感じる一日でした。

2015年04月23日パークボランティア活動報告②!【屋久島地域】

屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 水川

みなさん、こんにちは!

屋久島自然保護官事務所の水川です。

4月に実施したパークボランティアの活動報告<第2弾>です!!

去る4月18日、屋久島海祭りが開催されました。

屋久島海祭りは、屋久島の港や砂浜をきれいにし、屋久島の海や川の楽しさをもっと知ろう!という趣旨のもと、午前中は全島の砂浜や海岸、漁港を島民で一斉に清掃し、午後からは川でリバーカヌー体験ができる(公社)屋久島観光協会主催の行事です。

屋久島国立公園パークボランティアの会も毎年この行事に参加していて、国立公園区域でありゴミも沢山漂着する栗生の塚崎海岸で清掃を行っています。

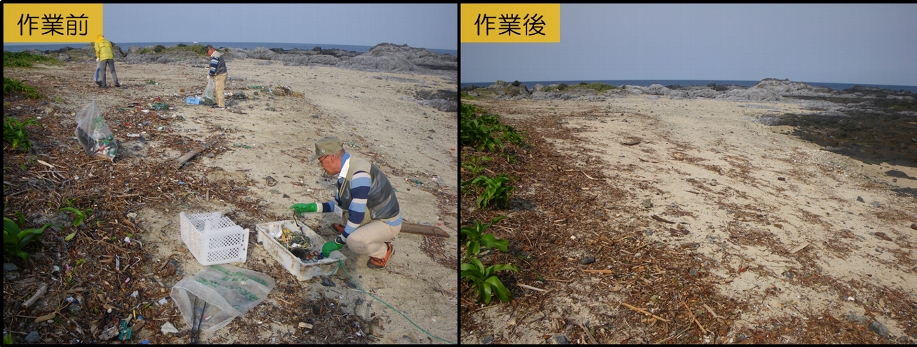

塚崎海岸で清掃するパークボランティアのみなさん。

今年も沢山のゴミが漂着していました。

山のように集まった漂着ゴミ。漁網やウキなどの漁具は産業廃棄物、その他の漂着ゴミは一般ゴミとして、燃えるゴミ、資源ゴミ、小型粗大ゴミに分別し回収車に積み込みます。漁網だけで1トン入るフレコンバック(写真右)が一杯になってしまいました。

みなさん、テキパキとゴミを集め、1時間ほどで海岸は見違えるほど綺麗になりました!

海岸の右側。

海岸の左側。

この日の前日には屋久島の永田浜で今年初のウミガメの上陸・産卵が確認されました。

ここ塚崎海岸もウミガメが産卵のために上陸します。

いよいよウミガメシーズンが始まりますが、この先もずっと安心して卵を産み、子ガメが無事に海に帰れるような屋久島の浜であってほしいと思いました。

最後はやっぱり集合写真!

みなさん、お疲れ様でした!

2015年04月23日パークボランティア活動報告①!【屋久島地域】

屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 水川

みなさん、こんにちは!

屋久島自然保護官事務所の水川です。

今回は、4月に実施したパークボランティアの活動について豪華2本立てで報告します!

第1弾は、4月12日に実施した小杉谷集落跡地周辺の看板清掃と登山道の清掃活動についての報告です。

小杉谷集落跡地とは、縄文杉登山の入口「荒川登山口」からトロッコ道を1時間ほど歩いた所にあって、国有林開発前線基地として、営林署職員やその家族の他、ヤクスギなどの木材の伐採・搬出などで生計を営む人々が暮らしていた集落の跡地です。最盛期である昭和35年頃には540人もの人が住み、小中学校もありました。総延長26㎞におよんだ森林軌道(トロッコ道)には、木材の運搬や生活物資の運搬、さらには集落の人々の足としてトロッコが走っていました。昭和45年、営林署の小杉谷製品事業所の閉鎖とともに小杉谷も閉山となりました。

現在も小杉谷集落跡地には小中学校跡や事業所跡などが残っていて、屋久島の林業の歴史に触れることができます。

小杉谷小中学校跡。校門(左)の奥には校庭(右)が広がります。今はスギが生えてきていますが、スギの奥には校舎跡も残っています。

小杉谷製品事業所跡。

屋久島国立公園パークボランティアの会副会長の若松さんは、子どもの頃、この小杉谷で暮らしていました。今回の活動では、若松さんに当時の暮らしなどを話してもらいながら小杉谷集落跡地周辺を清掃しました!

看板を磨くパークボランティアのみなさん。

降りしきる雨の中、ピカピカに磨いてくださいました!さすがです(^0^)!!

①小杉谷小中学校跡で当時の暮らしを解説する若松さん。当時の小杉谷集落の航空写真を見ながら、どこになにがあったかお話ししています。

②下山後、屋久島世界遺産センターに戻り、拾ったゴミを分別して、集合写真を撮りました!

当時の屋久島を知る貴重な経験となりました。若松さん、どうもありがとうございました!

そして、冷たい雨の中、みなさん本当にお疲れ様でした!

2015年04月08日自然に親しむ集いを実施しました!【屋久島地域】

屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 水川

みなさんこんにちは!

屋久島自然保護官事務所の水川です。

3月22日(日)に、屋久島自然保護官事務所、屋久島町、屋久島環境文化財団と共催で、自然に親しむ集い「貝ひろいと名前調べ」を開催しました♪

今回は、屋久島国立公園に指定されウミガメも産卵に訪れる屋久島東部の田代海岸で、貝殻を採集し、標本作りをしました。

講師は、NPO法人うてぃーらみやの名和純さんで、1990年から琉球列島の海岸貝類相の調査を続けており、現在沖縄で打ち上げ貝の魅力を子どもたちに伝える活動をしています。

まず田代海岸では名和さんのお話から始まりました。

「波打ち際に白く光る貝の帯‥それらの打ち上げ貝は、田代海岸の沖の海底に生きている貝たちで、その貝たちのにぎやかな世界が田代海岸の波打ち際に貝の帯となって輝く。それはまるで海が作った貝の博物館のようだ。」

貝を愛するからこその素敵な言葉だと思いました。

①波打ち際の貝の帯に沿って貝殻を採集する参加者。

②新聞・テレビの取材もありました。

参加者のみなさんは時間を忘れるほど熱中し、約1時間でたくさんの貝殻を集めることができました。

このあと屋久島町総合センターに移動し、名前調べと標本作りに取りかかりました。

~貝の名前調べと標本作りの手順~

①まず採集した貝をバットに移して標本にしたい貝を選びます。

②名和さんの貝の標本(ほんもの図鑑)から貝の名前を調べます。

③これだ!と思う名前をふせんに書きます。

④名和さんに合っているかチェックしてもらいます。

名:「ネジガイ‥正解!」

子:「よっしゃ!」

⑤標本ラベルを書きます(和名・採集場所・採集日・採集者)。

標本にラベルが付くだけで、「この時代のこの場所にこの生物がいた」という証明になり、学術的な価値がグン↑↑と上がります。

⑥標本完成!!

室内には名和さんが持参した貝の標本約380種がズラリ!!

※時間の都合上、クリーニング作業ははぶきました。

みなさん時間いっぱいまで熱中して標本作りをしていました。

①スタッフも標本作りに挑戦!さすがは"貝大好き"菊地アクティブレンジャー。周囲を圧倒する早さで標本を作っていました(゚□゚;)!!

②田代海岸では、参加者全員で記念写真を撮影しました。

今回標本にした貝は約80種。標本にできなかった貝を含めると、今回皆で採集した貝は、150種はいるだろうとのことでした。改めて屋久島の豊かな海の自然を実感することができました!

【次回予告!】

次回の自然に親しむ集いは‥

「特定外来生物を知ろう!~オオキンケイギクの除去~」

日時:5月10日(日)10:00~12:00(受付9:30~)

集合・解散場所:屋久島町立小瀬田小学校

参加費:無料

申込期間:4月13日(月)~4月28日(火)

申込・問合せ:環境省屋久島自然保護官事務所

TEL:0997-46-2992/FAX:0997-46-2977/mail:RO-YAKUSHIMA@env.go.jp

2015年01月05日屋久島も、冬真っ盛り!【屋久島地域】

屋久島国立公園 アクティブレンジャー 水川

明けましておめでとうございます!

屋久島自然保護官事務所の水川です。

本年もどうぞよろしくお願いいたします!

年が明け、屋久島も冬真っ盛り。事務所では毎日薪ストーブにせっせと薪をくべています!

屋久島は日本の南に位置しているため、海岸近くや里地は亜熱帯性の植物が生育する暖かな気候で、雪が降ることはほとんどありません。

一方で、屋久島には九州の1位から8位までの高い山があり、2000m級の山々の頂上付近は札幌と同じような気候で、冬は積雪します。

12月3日の巡視では標高1500m付近から積雪がみられました!

↑新高塚小屋(標高1500m)の屋根と周囲のデッキに積もった雪。

縄文杉や宮之浦岳の登山口に続く道路も、積雪や凍結で通行止めになる日が増え、山へのアクセスが難しくなってきています。

海も荒れる日が多く、フェリーや高速船が欠航になることがあるので、屋久島にお越しの際は、天候や交通情報をしっかりチェックして余裕のある日程を組んできてくださいね!

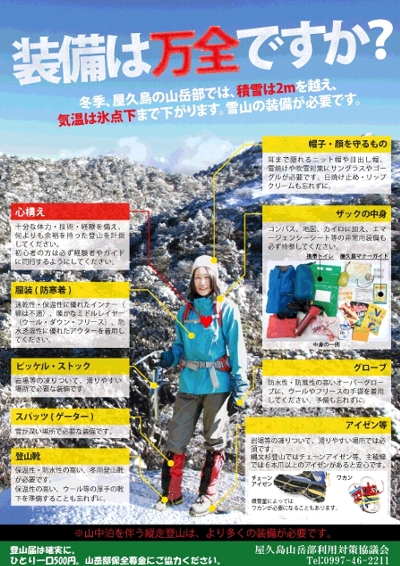

また、この時期に登山を計画されている方は、上の写真よりもさらに積雪することが予想されるので、必ず冬山の装備を準備してください。

【冬山の装備】

●服装:速乾性・保温性に優れたインナー、フリースやダウン、防水透湿性に優れたアウターを着用。靴下は保温性の高い厚手のもの。ニット帽やグローブも忘れずに!

●登山靴:保温性・防水性の高い冬用登山靴。

●装備品:岩場等、凍りついて滑りやすい場所ではピッケル、ストック、アイゼンが必要。

詳しくは、冬山の登山装備ポスターをご覧ください!

↑冬山の登山装備ポスター【改訂版】

今年、登山装備ポスターを新しくしました!モデルは...恥ずかしながら私です(;∀;)

さて、この日の巡視では数頭のヤクシカに出会いました。

が、どのシカもなんだかいつもと違う...。

違和感をおぼえた私は、よ~くシカを見てみました。

そしてハッと気付きました!

夏毛から冬毛に換毛していたんです!!

......冬なので当たり前のことですが(^^;)

冬毛になったヤクシカは、色は灰褐色で、顔や体など全体的に毛の量が増えて丸くなっています。

ちなみにシカの夏毛は明るい茶色に白い斑点の鹿の子模様です。

白い斑点は木漏れ日が差す森の中で目立たなくするためと言われています。

↑左が夏毛のヤクシカ。なるほど、確かに鹿の子模様だと木漏れ日の中で周りの景色にとけこみますね!また顔や首まわりがスラリとしています。

右が冬毛のヤクシカ。夏に比べるとモコモコしていてとても可愛らしいですね!

積もる雪と冬支度をしたヤクシカを見て、本格的な冬の到来を感じた1日でした。

そしてこの日から1ヶ月が経ち2015年がスタートしました。

まだまだ寒い日が続きますが、風邪など引かないよう身体に気を配り、新たな気持ちで元気に過ごしましょう!!

2014年12月26日出前授業を実施しました!【屋久島地域】

屋久島国立公園 アクティブレンジャー 水川

みなさん、こんにちは!

屋久島自然保護官事務所の水川です。

屋久島自然保護官事務所では、平成20年から屋久島町立八幡小学校の4年生を対象に、屋久島の自然環境の素晴らしさや大切さを知ってもらうと共に、自然を守る取り組みについて理解を深めてもらうことを目的として、年に4回、出前授業を行っています。

今回は、今年度実施した全4回の出前授業について報告します!

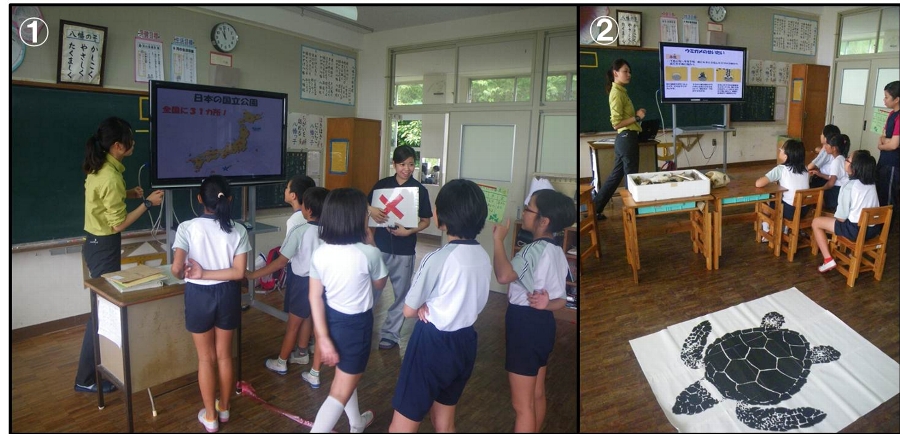

第1回目は、6月20日に教室で世界遺産や国立公園、環境省のパークレンジャーの仕事や屋久島で起きている問題について学習しました。実は昨年度3・4年生が複式学級だったため、今年度の4年生は今回学習する内容を昨年度の授業で一度勉強しています。そこで、今回は○×クイズ形式にして昨年度の授業内容を復習してもらうことにしました。

「一番多く正解した人にはプレゼントがあります!!」と伝えると、みんな必死になって昨年度の授業を思い出していました。ゲーム感覚で体を動かし楽しみながら復習できたようです。(結局、みんな頑張ったのでみんなにプレゼントの賞状をあげました♪)

第2回目は、6月27日に教室でウミガメについて学習しました。事務所からウミガメの骨の標本と実物大のウミガメイラストを持参し、子ども達の心をわしづかみ(?)にしたところで、ウミガメの生態、観光客が増加したことで起きている問題や地元の人を中心としたウミガメ保護の取り組みについて紹介しました。

北太平洋で最もアカウミガメが上陸する屋久島で暮らす子ども達にとって、ウミガメは身近な存在だと思っていましたが、意外と見たり学んだりする機会は少ないようで、みんな最後まで興味津々に話を聞いてくれました。

①○×クイズの答えを熱心に聞く子ども達。昨年度の授業を必死に思い出しています。

②ウミガメの授業風景。

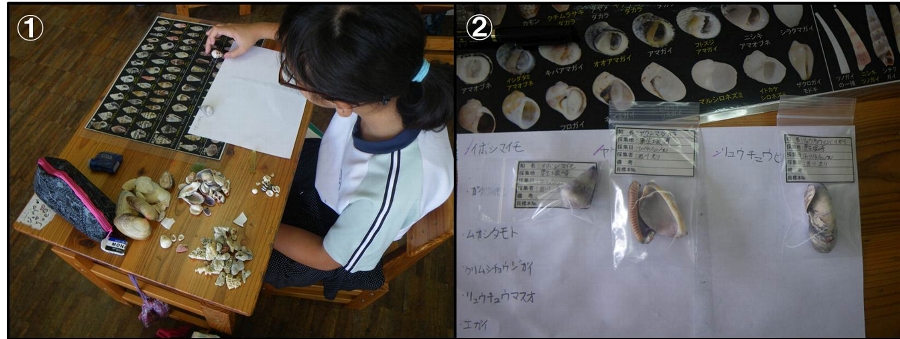

第3回目は、7月に野外授業として塚崎海岸でウミガメの上陸・産卵跡の観察を予定していましたが、台風のため延期に...。結局、夏休みをはさんでしまい、ウミガメシーズンが過ぎてしまったので、内容を変更して10月に貝の調査を行いました。

屋久島の南西部に位置する塚崎海岸は、海の透明度が非常に高く、魚やサンゴの種類が豊富なことから、屋久島国立公園の海域公園地区に指定されています。貝類もたくさん生息していて、貝の調査を通して屋久島の豊かな海について知ってもらいました。

貝が専門分野の菊地アクティブレンジャーに貝の魅力を解説してもらい、貝殻を採集しました。

その後教室に戻り、菊地アクティブが作成した「【特製】貝の種判別シート」を使って採集した貝の種名を調べ、標本を作りました。殻が欠けていたり模様が剥げていたりして、種の判別は少々苦戦していましたが、自分の拾った貝の名前や特徴をしっかりまとめることができました。

①少々苦戦しながら種判別シートで採集した貝の種を判別中。

②お気に入りの貝を標本にしました。

また、今回貝の採集と併せてパークレンジャー体験として海岸清掃と標識の清掃を実施しました。

①海岸清掃の様子。台風後ということもあって、浜には沢山のゴミが漂着していました。

②児童はたったの7名でしたが、10分の短い時間でこんなに沢山のゴミを回収しました!

③環境省の国立公園の標識は、みんながたわしで一生懸命磨いてくれたおかげでピカピカになりました。

今年度最後の第4回目は、11月に西部地域で動植物の観察と、シカの食害を防ぐために設置された植生保護柵の見学を行いました。西部地域では現在シカが増えすぎていて林床植生がほとんどありません。今回見学した植生保護柵は、設置してまだ4ヶ月でしたが、柵の中ではたくさんの萌芽やつる性植物の生育が見られ、シカの食害による影響を柵の中と外ではっきりと見比べることができました。

また、この日は沢山のサルとシカに出会うことができ、じっくり観察できました。

さらに、落ちていたサル糞とシカ糞を採取し、沢で洗い、糞の中身を比べてみました。サル糞からは植物の種子が、シカ糞からは細かくすりつぶされた葉が出てきました。

①植生保護柵の説明を聞きながらしっかりメモする子ども達。

②洗ったサル糞とシカ糞をルーペで観察。

教室に戻ってからは、西部地域で学んだことを模造紙にまとめて発表しました。

そして、2年間授業を受けてくれたみんなにお手製の子どもパークレンジャー認定証を授与しました!

①まとめの発表会の様子。

②子どもパークレンジャー認定証の授与式。みんなよく頑張りました!

出前授業を通して、屋久島の自然の魅力だけでなく、屋久島がかかえている問題についても知ってもらえたと思います。授業前よりももっと屋久島や自然のことが好きになってくれたら嬉しいなと思いました。

また来年度も、新しい4年生に会えるのを楽しみにしています!!

2014年08月15日AR写真展に牧原政務官が来られました【屋久島地域】

屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 菊地

噴火後3日経過していましたが、新岳からの噴煙は屋久島からも確認でき、噴火の規模が想像されました。人的被害が発生しなかったことが、何よりです。

世界自然遺産の保護管理としては、植生保護柵による植生回復の取り組みやヤクシカの生息状況について現場を確認しました。

西部地域はヤクシカの生息密度が非常に高く、下層植生や萌芽の多くがヤクシカに食べられてしまうなど、生態系に深刻な影響が生じています。そこで環境省では今年3月、西部地域に植生保護柵を設置しました。設置後、半年たらずですが、柵の内側には多くの実生が出ており、その効果を確認できました。

①西部地域から口永良部島を確認 ②植生保護柵内の実生

生態系への影響や農作物への被害から害獣とされるヤクシカですが、古くから利用されてきた屋久島の大切な資源でもあります。政務官にはそんなヤクシカの有効利用に取り組む方々とも意見交換をして頂きました。

ヤクシカを資源として有効活用するために、民間の事業者がシカ肉処理施設を建設中で、その内部を見学させて頂きました。完成すれば、屋久島でヤクシカ肉を販売提供できる唯一の施設になります。楽しみです。

そして、牧原政務官にはAR写真展も見て頂きました。じっくりとご覧頂き、アクティブレンジャーの活動や女性ARの活躍に関心して頂けました。

遺産センターでのAR写真展の開催は8月7日に無事終了しました。期間中にはおよそ400名の方に来て頂きました。どうもありがとうございました。

次は8月16日から9月4日まで、霧島錦江湾国立公園の「えびのエコミュージアムセンター」での開催になります。近くにお越しの際はぜひ足をお運び下さい。

2014年07月30日自然に親しむ集い「海べの草花であそぼう!」開催!【屋久島地域】

屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 水川

屋久島自然保護官事務所の水川です。

梅雨が明け、本格的に暑くなってきましたが、元気でお過ごしでしょうか?

小中学生のみなさんは、いよいよ待ちに待った夏休みに入りましたね!!

海に山に川に夏祭りに…わくわくするこの季節。

7月の三連休はレジャーを楽しまれた方も多いのではないでしょうか?

屋久島では、7月21日(海の日)に平成26年度第1回自然に親しむ集い「海べの草花であそぼう!」を開催しました。

前鹿児島県立埋蔵文化財センター所長の寺田仁志さんを講師に招き、

屋久島の東に位置する春田浜の周辺に生えている身近な植物を使った

楽しい遊びを教えて頂きました。

①ヒメヒオウギズイセンの葉を両手の親指で挟んで息を吹くと、

ピーと笛のような音が出ました。手の握り方で音が高くなったり低くなったりします。

②松の葉で相撲をしました。必勝法も伝授してもらいました!

③ダンチクでササ船作りに挑戦しました!帆掛け船や、二つの船が重なった親子船の作り方も教えて頂きました。

④作ったササ舟は川に浮かべて遊びました。残念ながら海までたどり着いた船はありませんでしたが、みなさんとっても楽しんでいる様子でした!

イヌマキで手裏剣も作りました!使う葉の枚数で色んな形の手裏剣になります。

他にも、昔はシャリンバイの枝でパチンコを作って遊んだり、

ハマビワと松の葉を使って虫かごを作ったり、

おやつとしてイヌビワの実を食べたりしていたことなど、

身近な植物を使った様々な遊びについて解説して頂きました。

普段あまり気にとめることのない植物も、

使い方次第でとっても楽しい遊び道具になると改めて気付きました。

現在、遊び道具は何でも買えるようになり、

昔のように植物からおもちゃなどを作って遊ぶことは少なくなりましたが、

私たちの身近には遊び道具になる植物がたくさんあり、

植物を使って遊ぶことで自然の魅力も発見することができます。

これからが夏本番!

みなさんも身近な植物から、

たくさんの自然の魅力を見つけてみてください!!

最後に参加者のみなさんと、はいチーズ♪

活動にご協力頂いた寺田さん、どうもありがとうございました。

【環境省アクティブレンジャー写真展開催のお知らせ】

現在、屋久島世界遺産センターでは、

九州管内7地区の自然保護官事務所に在籍しているアクティブレンジャーが日々の業務の中で撮影した写真を展示する

「アクティブレンジャー写真展」を開催しています!

九州にある国立公園の美しい景色や、自然環境の保全活動の様子など、

アクティブレンジャーがそれぞれの地域の魅力を紹介しています。

ぜひ足をお運びください。

期間:7月19日(土)~8月7日(木)

場所:屋久島世界遺産センター

時間:9:00~17:00(入場は16:30まで)

※入場無料

開催案内:http://c-kyushu.env.go.jp/pre_2014/0701a.html

チラシ:http://c-kyushu.env.go.jp/pre_2014/data/0701ab.pdf

2014年07月08日『自然公園関係功労者環境大臣表彰』受賞!! 【屋久島地域】

屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 水川

屋久島自然保護官事務所の水川です。

大雨・台風と、各地で被害や影響が懸念される中、

屋久島から明るいニュースをお届けします!

屋久島パークボランティアの会前会長の渡邉義成さんが、

『自然公園関係功労者環境大臣表彰』を受賞されました!

この表彰は、

自然保護思想の啓蒙、普及及び自然公園の保護、動植物の保護に関して、

通算15年以上尽力され、その功績が顕著であると認められる方(または団体)が表彰されるもので、今年度は、全国で17件の個人と6件の団体の計23件が受賞されました。

渡邉さんは、5月24日に南アルプス国立公園で行われた表彰式に出席されなかったため、7月4日に屋久島世界遺産センターで表彰式を行いました。

表彰式には、渡邉さんを推薦して頂いた鹿児島県や屋久島町の方をはじめ、

林野庁の方々やパークボランティア会員など、多くの関係者の皆様が参列されました。

屋久島町長(左)から表彰状を授与された渡邉さん(右)。

おめでとうございます!!

屋久島パークボランティアの会会長から感謝状も授与されました。

参列者の皆さんと記念撮影♪

渡邉さんは、20年間自然公園指導員を務められ、

屋久島パークボランティアの会の発足当初からの会員でもあり、

長年に渡り屋久島国立公園の定期的なパトロールや登山者への安全指導や美化清掃などに取り組まれ、自然保護思想の普及啓発等に尽力されました。

こうした活動を地道に積み重ねて継続することは、

簡単なことではありません。

渡邉さんの多年にわたる活動が環境大臣表彰として讃えられたことに、

敬意を表する次第です。

そして、

こうしたボランティアの方々をはじめ、

国立公園を支える人、一人一人の力があってこそ、

今の屋久島があるのだと改めて実感しました。

渡邉さんの足下にも及びませんが、

私も屋久島国立公園のためにできることを精一杯やっていきたいと思います!

屋久島パークボランティアの会の皆さん、

今後ともどうぞよろしくお願いいたします!

☆屋久島パークボランティアの会 会員募集中☆

詳しくは事務局まで!

屋久島パークボランティアの会事務局(屋久島自然保護官事務所)

TEL:0997-46-2992

FAX:0997-46-2977

Email:RO-YAKUSHIMA@env.go.jp

先月の16,17日に口永良部島へ巡視に行ってきました。

口永良部島は平成19年に全域が屋久島国立公園(当時は霧島屋久国立公園)に指定され、屋久島からのフェリーが1日1往復しています。

マグマが冷え固まった花崗岩が隆起してできた屋久島とは違い、口永良部島は10の火山体が集合してできた島と言われています。

そのうちの1つ新岳が去年の8月3日に噴火してからおよそ8ヶ月、いまだ噴火警戒レベルは3のまま、今年に入ってからも二酸化硫黄の放出量は増加傾向にあります。

6、7月にはマルバサツキでピンク色に染まる山頂付近は、遠目から見ても枯れているのが分かるぐらい茶色に染まっていました。

山頂部だけでなく、風の弱い日には火山ガスがじわりと麓まで下がってきて、農作物が焼けてしまうといった被害も出ています。

新岳火口から約2kmの立ち入り禁止は継続中ですが、山以外にも沢山魅力がある口永良部島について今回ご紹介します。

.

詳しい口永良部島の火山情報については、下記のHPをご覧下さい。

○気象庁HP【新岳の火山情報】

http://www.data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/activity_info/509.html

▲屋久島から見た口永良部島 ▲噴煙と茶色く染まった山肌

.

まずは、黒潮に囲まれた豊かな海。

口永良部島の海岸はほとんどが自然海岸のまま残されており、暖流である黒潮の影響で熱帯のサンゴや魚も生息する多様性の高い海が広がっています。

これからの時期はウミガメが産卵に来ることもあるので、シュノーケリングやダイビングで海中を泳ぐウミガメを見ることができるかもしれません。

また、民宿の夕食では島ならではの新鮮な海の幸を味わえることでしょう。

▲豊かできれいな海 ▲海の幸

.

そして、島だからこその珍しい生物との出会いです。

ウミガメもそうですが、口永良部島を代表する生物といえばエラブオオコウモリです。

口永良部島とトカラ列島のみに生息するエラブオオコウモリは、環境省のレッドリストで絶滅危惧ⅠA類に選定されており、国指定の天然記念物です。

日没後1時間ほどが観察しやすいそうですが、この日は運良く昼間に発見し、アコウの実を食べる姿を観察することができました。

観察しているとエラブオオコウモリが口から何かをペッと吐き出していました。

オオコウモリの仲間は果実の液体分だけを飲み込んだ後、種や皮などの繊維分は吐き出します。

この吐き出したものをペリットといい、アコウの木の下には沢山のペリットが落ちていました。

器用に木を登る様子はまるでサル、鼻先が長い顔はまるでイヌのようで、行動をじっくり観察するととても面白い生物です。

▲様子を伺うエラブオオコウモリ ▲ペリットとアコウの実

.

口永良部島の自然を満喫した後は温泉で疲れを癒やしましょう。

本村温泉、西之湯、寝待温泉、湯向温泉の4つの温泉があり、どれも個性的で素晴らしく、全ての温泉に入ってみたくなります。

火山島だからこその自然の恵みをぜひ感じてみてください。

▲目の前に海がある西之湯 ▲湯の花が浮く湯向温泉

.

豊かな自然と珍しい生物が見られる口永良部島ですが、小さな島の生態系は微妙なバランスで成り立っており、開発や乱獲、他地域からの生物の侵入などで簡単に破壊されてしまう危険性もあります。

なかでも、必要以上の捕獲や採取は生物を絶滅まで追い込む原因の一つであり、島の生態系に大きなダメージを与えます。

また、国立公園内では動植物の捕獲、採取、工作物の新築などの行為が自然公園法により規制されています。

珍しい動植物を見つけても捕獲、採取するのではなく、観察に留めるようにお願いします。

▲島内各所に掲示している捕獲採取規制ポスター