阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう

179件の記事があります。

2012年11月01日今シーズン初霧氷! 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

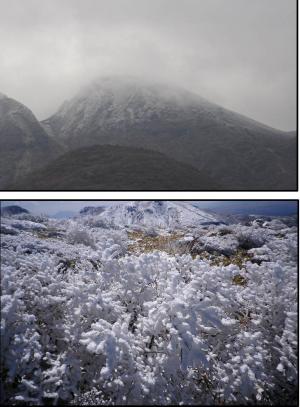

今朝、保護官事務所の目の前に見える三俣山(みまたやま)の山頂一帯(約1600~1700m)に、今シーズン初の霧氷を確認しました。

午前8時の長者原の気温は4℃。

山頂一帯にはガス(霧)がかかっており、その切れ間から白く化粧をした山肌が現れました。

三俣山の拡大写真(写真上)。白い雪のようなものが霧氷です。

霧氷は、氷点下の環境で、水蒸気などが樹木にぶつかって凍結をくり返しながら出来上がります。

したがって、今朝霧がかかっていた場所は氷点下の厳しい環境であったと考えられます。

そして、さらに寒さが厳しくなり条件が整うと、霧氷はエビのしっぽのように成長します。(写真下:今年3月撮影)

もう冬が到来したような感じですが、長者原周辺ではまだまだ美しい紅葉が楽しめますよ。

長者原の泉水橋の紅葉です。(11月1日撮影)

現在、標高800m~1000m辺りがきれいに色づいています。

11月に入り、冬の足音が一気に大きくなりました。

晩秋のくじゅうを味わいにぜひお越しください。

午前8時の長者原の気温は4℃。

山頂一帯にはガス(霧)がかかっており、その切れ間から白く化粧をした山肌が現れました。

三俣山の拡大写真(写真上)。白い雪のようなものが霧氷です。

霧氷は、氷点下の環境で、水蒸気などが樹木にぶつかって凍結をくり返しながら出来上がります。

したがって、今朝霧がかかっていた場所は氷点下の厳しい環境であったと考えられます。

そして、さらに寒さが厳しくなり条件が整うと、霧氷はエビのしっぽのように成長します。(写真下:今年3月撮影)

もう冬が到来したような感じですが、長者原周辺ではまだまだ美しい紅葉が楽しめますよ。

長者原の泉水橋の紅葉です。(11月1日撮影)

現在、標高800m~1000m辺りがきれいに色づいています。

11月に入り、冬の足音が一気に大きくなりました。

晩秋のくじゅうを味わいにぜひお越しください。

2012年10月26日アクティブ・レンジャー写真展開催中 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

くじゅう連山の紅葉も1700mの山頂部ではピークを過ぎ、日が経つにつれて山を下ってきています。

事務所から見える指山(ゆびやま・1499m)は、山頂部付近が燃えるような赤色に色づいていますよ。

それにつれて、冬の足音も大きくなってきました。

今週はついに0℃を記録。着実に冬が近づいてます。

ところで、11月2日(金)まで九重町役場の1Fロビーにて、「九州地区アクティブ・レンジャー写真展」を開催中です。

今年5月にも長者原ビジターセンターで開催した写真展ですが、九州各地区のビジターセンターでの展示が好評だったことから、期間を延長して公共施設等で開催しています。

内容も写真の一部を入れ替え、前回見られなかった新たな情報をコメント付きで発信しています。

10月20日・21日(土・日)には、九重町の「第18回九重ふるさと祭り」で一足先に展示を行いました。

(2).jpg)

九重町の方を中心に、くじゅうをはじめとする九州の国立公園の魅力や野生動物の保護について知ってもらう良い機会となりました。

その中でも、屋久島の雪が積もっている写真を見て驚いている方が多かったです。屋久島に雪が積もるイメージはなかなかないようですね。

くじゅうでの展示終了後は、熊本県阿蘇市の自然公園財団阿蘇支部にて11月9日(金)~11月25日(日)まで開催されます。

くじゅうの開催は残りわずかですが、近くにお寄りの際は足を運んでいただければ幸いです。

九重町役場へのアクセスは、九重町役場ホームページ(http://www.town.kokonoe.oita.jp/)を参照ください。

よろしくお願いします。

事務所から見える指山(ゆびやま・1499m)は、山頂部付近が燃えるような赤色に色づいていますよ。

それにつれて、冬の足音も大きくなってきました。

今週はついに0℃を記録。着実に冬が近づいてます。

ところで、11月2日(金)まで九重町役場の1Fロビーにて、「九州地区アクティブ・レンジャー写真展」を開催中です。

今年5月にも長者原ビジターセンターで開催した写真展ですが、九州各地区のビジターセンターでの展示が好評だったことから、期間を延長して公共施設等で開催しています。

内容も写真の一部を入れ替え、前回見られなかった新たな情報をコメント付きで発信しています。

10月20日・21日(土・日)には、九重町の「第18回九重ふるさと祭り」で一足先に展示を行いました。

(2).jpg)

九重町の方を中心に、くじゅうをはじめとする九州の国立公園の魅力や野生動物の保護について知ってもらう良い機会となりました。

その中でも、屋久島の雪が積もっている写真を見て驚いている方が多かったです。屋久島に雪が積もるイメージはなかなかないようですね。

くじゅうでの展示終了後は、熊本県阿蘇市の自然公園財団阿蘇支部にて11月9日(金)~11月25日(日)まで開催されます。

くじゅうの開催は残りわずかですが、近くにお寄りの際は足を運んでいただければ幸いです。

九重町役場へのアクセスは、九重町役場ホームページ(http://www.town.kokonoe.oita.jp/)を参照ください。

よろしくお願いします。

2012年10月16日紅葉シーズン突入! 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

最近、登山道整備の話題が多いくじゅうのAR日記ですが、先週末の13日(土)も林野庁大分・大分西部森林管理署の方々と、牧ノ戸峠から久住山へのルートのロープ張りと登山道の水切り作業を行ってきました。

いよいよくじゅうの紅葉が幕を開けたということもあり、当日は非常に多くの登山者でにぎわっていました。

山ガールや学生、親子、ちびっこ、団体ツアーなどさまざま!

今年は9月末から天気が比較的良く、朝晩に冷え込んだ日が多いせいか、昨年より色づくのも早く、色のつき具合も良いようです。

ちなみに紅葉が始まる目安は、日最低気温が7~8℃を記録した日から約3週間後くらいだそうです。

それでは、今年のくじゅう連山の紅葉の様子をご紹介します。

まずは、紅葉で名高い「大船山(たいせんざん)」(10月12日撮影)。

上:山頂から写真上部の段原(だんばる)と呼ばれる窪地に向かって撮影。ドウダンツツジ群落の紅葉を見る事ができます。

下:山頂直下の火口湖「御池(おいけ)」。紅葉と池の景色は、自然が創り出した空中庭園のよう。見ごろを迎えています。

そして、星生山(ほっしょうさん)と三俣山(みまたやま)。

上:牧ノ戸峠から久住山を目指すルートから見える、星生山の北斜面。斜面が赤やオレンジ、黄色に染まり美しいですよ。(10月13日撮影)

下:三俣山の「大鍋(おおなべ)」と呼ばれる火口跡斜面の紅葉。噴火によって形成された地形が魅せる、雄大な紅葉を楽しむことができます。(10月15日撮影・長者原ビジターセンター提供)

今週末にかけても、山は紅葉でにぎわいが予想されます。

登山する方は、早めの時間の入山を心がけてください。

「秋の日はつるべ落とし」と言われるように、17時を過ぎると一気に暗くなります。

防寒対策も忘れずに、今年の紅葉を楽しんでくださいね!

いよいよくじゅうの紅葉が幕を開けたということもあり、当日は非常に多くの登山者でにぎわっていました。

山ガールや学生、親子、ちびっこ、団体ツアーなどさまざま!

今年は9月末から天気が比較的良く、朝晩に冷え込んだ日が多いせいか、昨年より色づくのも早く、色のつき具合も良いようです。

ちなみに紅葉が始まる目安は、日最低気温が7~8℃を記録した日から約3週間後くらいだそうです。

それでは、今年のくじゅう連山の紅葉の様子をご紹介します。

まずは、紅葉で名高い「大船山(たいせんざん)」(10月12日撮影)。

上:山頂から写真上部の段原(だんばる)と呼ばれる窪地に向かって撮影。ドウダンツツジ群落の紅葉を見る事ができます。

下:山頂直下の火口湖「御池(おいけ)」。紅葉と池の景色は、自然が創り出した空中庭園のよう。見ごろを迎えています。

そして、星生山(ほっしょうさん)と三俣山(みまたやま)。

上:牧ノ戸峠から久住山を目指すルートから見える、星生山の北斜面。斜面が赤やオレンジ、黄色に染まり美しいですよ。(10月13日撮影)

下:三俣山の「大鍋(おおなべ)」と呼ばれる火口跡斜面の紅葉。噴火によって形成された地形が魅せる、雄大な紅葉を楽しむことができます。(10月15日撮影・長者原ビジターセンター提供)

今週末にかけても、山は紅葉でにぎわいが予想されます。

登山する方は、早めの時間の入山を心がけてください。

「秋の日はつるべ落とし」と言われるように、17時を過ぎると一気に暗くなります。

防寒対策も忘れずに、今年の紅葉を楽しんでくださいね!

2012年10月02日牧ノ戸峠ミヤマキリシマ保全活動 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

保護官事務所から見える泉水山(せんすいさん)の山肌もうっすら色が赤茶けてきました。

例年通りにいけば、紅葉のスタートまであと2週間ほど。

昨年の紅葉があまりきれいでなかった分、今年は期待したいところですね。

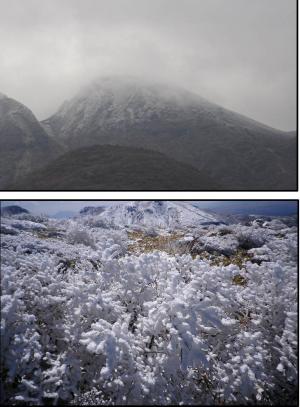

さて、くじゅうといえば初夏に咲くミヤマキリシマが有名ですが、毎年この時期に国有林を管理する林野庁大分西部森林管理署の呼びかけで、ミヤマキリシマの保全活動を行っています。

今年は9月22日(木)に、九重の自然を守る会や九重・飯田高原観光協会の協力で、50名を超える参加者が集まりました。

作業は、登山道沿いに設けられた試験区(50m×20m×2か所)内で、ミヤマキリシマに覆いかぶさっているササを中心に鎌で刈り出すものです。

近年、くじゅうではササやノリウツギなどの成長著しい植物がミヤマキリシマを覆ってしまい、群落単位でミヤマキリシマが衰退している現状にあります。

そのため保全方法の検討を目的に平成19年度から試験区を設定し、今回で6回目の活動を迎えました。

作業前に「ミヤマキリシマはササの下に隠れている!」という情報を受けて、丁寧に刈っていくと...

ミヤマキリシマの赤ちゃんが出てきました!

違う場所で作業しても同じで、たくさんの幼い個体がありました。

そして、約2時間の作業を終えて周りを見渡すと、はっきり分かるほどのミヤマキリシマの群落が現れました。

「ミヤマキリシマたくさんあるやん!」

と、声に出してしまったほどの株の多さにビックリ!

来年の6月、試験区を訪れて確認するのが楽しみになりました。

ところで、保全作業を始めてから5年経ちますが、その効果について森林管理署の方に話を聞くと、「開花状況が毎年よくなっている」「樹勢の回復や幹回りの成長が良好」との返事が返ってきました。

実際に試験区内のミヤマキリシマには来年の花芽がたくさん見られました。

作業を通じて感じたことは、くじゅう全域のミヤマキリシマを保全するのはとても難しいということ。ただ、特に守るべき場所の群落を優先的に保全することは必要だと感じました。

今後もいろんな団体と力を合わせて、ミヤマキリシマの保全を考えていきたいですね。

例年通りにいけば、紅葉のスタートまであと2週間ほど。

昨年の紅葉があまりきれいでなかった分、今年は期待したいところですね。

さて、くじゅうといえば初夏に咲くミヤマキリシマが有名ですが、毎年この時期に国有林を管理する林野庁大分西部森林管理署の呼びかけで、ミヤマキリシマの保全活動を行っています。

今年は9月22日(木)に、九重の自然を守る会や九重・飯田高原観光協会の協力で、50名を超える参加者が集まりました。

作業は、登山道沿いに設けられた試験区(50m×20m×2か所)内で、ミヤマキリシマに覆いかぶさっているササを中心に鎌で刈り出すものです。

近年、くじゅうではササやノリウツギなどの成長著しい植物がミヤマキリシマを覆ってしまい、群落単位でミヤマキリシマが衰退している現状にあります。

そのため保全方法の検討を目的に平成19年度から試験区を設定し、今回で6回目の活動を迎えました。

作業前に「ミヤマキリシマはササの下に隠れている!」という情報を受けて、丁寧に刈っていくと...

ミヤマキリシマの赤ちゃんが出てきました!

違う場所で作業しても同じで、たくさんの幼い個体がありました。

そして、約2時間の作業を終えて周りを見渡すと、はっきり分かるほどのミヤマキリシマの群落が現れました。

「ミヤマキリシマたくさんあるやん!」

と、声に出してしまったほどの株の多さにビックリ!

来年の6月、試験区を訪れて確認するのが楽しみになりました。

ところで、保全作業を始めてから5年経ちますが、その効果について森林管理署の方に話を聞くと、「開花状況が毎年よくなっている」「樹勢の回復や幹回りの成長が良好」との返事が返ってきました。

実際に試験区内のミヤマキリシマには来年の花芽がたくさん見られました。

作業を通じて感じたことは、くじゅう全域のミヤマキリシマを保全するのはとても難しいということ。ただ、特に守るべき場所の群落を優先的に保全することは必要だと感じました。

今後もいろんな団体と力を合わせて、ミヤマキリシマの保全を考えていきたいですね。

2012年09月21日大分大学と登山道整備活動 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

今週になってさらに朝晩の冷え込みが強くなりました。

朝は12℃くらいで、長袖を着てても寒いほど。

そろそろフリースを着なきゃな~と思うところです。

山登りをされる方は、しっかり防寒着の準備をしてくださいね。

ところで、9月19日(水)に大分大学の学生28名と長者原から諏蛾守峠(すがもりとうげ)を結ぶ登山道の整備を行いました。

学生たちは夏休みの集中講義で前日からくじゅうに入り、野焼き準備の輪地焼き(防火帯づくり)活動に続く自然体験活動の一環で、ご協力をいただきました。

登山道整備は少人数ではなかなかできないため、今回のボランティア活動は、登山道を守りながら利用する上で大変ありがたいものです。

当日は3つの作業を行いました。

まずは登山道の水切り作業。

ここは、以前整備したものが流されるほど雨水の流量が多いことから、水を逃がす水道を造りました。

地盤が固くてちょっと苦労しました。

そして、土止めの木板張り。

雨で削れて掘れた斜面がこれ以上荒廃しないように、板を張って階段状に補修しました。

板と板の間には下から運んできた石を敷き詰め、表面の土が雨で流されないように工夫。学生の細かい仕事でキレイにできました!

最後は古くなったロープを張り替え、浮いた杭を再度打ち直しました。

約1時間半という短い時間でしたが、予定の区間をきっちり整備する事が出来ました。

また、安全に歩けるような工夫がされるなど、学生たち自身が考えながら楽しそうに作業する姿勢は素晴らしかったです。

すがすがしい顔で下山していった彼ら。

ボランティア活動に限らず、プライベートでもくじゅうに来て自然とふれあって欲しい。あわよくば、紅葉のシーズンに今回整備した場所を歩いて紅葉を楽しんでもらえたらいいなと思います。

おつかれさまでした!!!

朝は12℃くらいで、長袖を着てても寒いほど。

そろそろフリースを着なきゃな~と思うところです。

山登りをされる方は、しっかり防寒着の準備をしてくださいね。

ところで、9月19日(水)に大分大学の学生28名と長者原から諏蛾守峠(すがもりとうげ)を結ぶ登山道の整備を行いました。

学生たちは夏休みの集中講義で前日からくじゅうに入り、野焼き準備の輪地焼き(防火帯づくり)活動に続く自然体験活動の一環で、ご協力をいただきました。

登山道整備は少人数ではなかなかできないため、今回のボランティア活動は、登山道を守りながら利用する上で大変ありがたいものです。

当日は3つの作業を行いました。

まずは登山道の水切り作業。

ここは、以前整備したものが流されるほど雨水の流量が多いことから、水を逃がす水道を造りました。

地盤が固くてちょっと苦労しました。

そして、土止めの木板張り。

雨で削れて掘れた斜面がこれ以上荒廃しないように、板を張って階段状に補修しました。

板と板の間には下から運んできた石を敷き詰め、表面の土が雨で流されないように工夫。学生の細かい仕事でキレイにできました!

最後は古くなったロープを張り替え、浮いた杭を再度打ち直しました。

約1時間半という短い時間でしたが、予定の区間をきっちり整備する事が出来ました。

また、安全に歩けるような工夫がされるなど、学生たち自身が考えながら楽しそうに作業する姿勢は素晴らしかったです。

すがすがしい顔で下山していった彼ら。

ボランティア活動に限らず、プライベートでもくじゅうに来て自然とふれあって欲しい。あわよくば、紅葉のシーズンに今回整備した場所を歩いて紅葉を楽しんでもらえたらいいなと思います。

おつかれさまでした!!!

2012年09月10日初秋の風物詩 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

「ウィーン~ウィーン~ウィーン~」。

ススキの穂がそよそよとなびく坊ガツル湿原に響き渡るセミの声、いやいや、刈り払い機の音。

さぁ、今年もやってきました!

来春の野焼きに向けた防火帯づくり、いわゆる「輪地(わち)切り」です。

9月1日(土)、刈り払い機を背負った精鋭部隊約130名がくじゅう連山の坊ガツルに入り、作業を行いました。

.jpg)

私も去年に引き続き作業に参加。まだまだ機械の扱いにぎこちなさはあるものの、約2時間の作業でしっかり役目を果たしました。

ただ草を刈るだけならいいのですが、ここは湿原。貴重な植物が花を咲かせる前ということもあり、足元に神経を集中させる必要があります。

.jpg)

危うく刈りそうになったリンドウの花。草の陰に隠れてこんなにきれいに咲いているなんて、可愛いすぎます。

最後の方は手がしびれ、刈り払い機が暴れ馬寸前でした…(汗)。

まだまだヒヨっ子です。

さて、輪地切りは春に行う野焼きの準備の第1弾です。

2週間後に草を刈った後を焼く「輪地焼き」を経て、来年の春に防火帯に囲まれた湿原を一気に焼きます。これが野焼き、いわゆる本焼きと呼ばれるものです。

前にもお伝えしましたが、この防火帯づくりが一番大変な作業で、坊ガツルでは、約4kmにわたり幅7~10mほどで草を刈らなければなりません。

この作りが甘いと、湿原に隣接する森などに火が飛んで、山火事を引き起こす可能性が高くなります。

ではいったい輪地切りした後はどうなっているのか?

6日に登った平治岳から見た坊ガツルです。

湿原を取り巻く薄緑の輪っか状の区域が「輪地」です。

約30haの広大な面積を焼くには、念入りな準備が必要であり、そしてより多くの人手が不可欠です。

輪地切りも仕事を休んで参加される地元住民、ボランティアの方がいて、草原景観を守るために皆で協力して作業を行っています。

坊ガツルの野焼きが復活して12年。

復活した火をずっと灯し続けていきたいですね。

ススキの穂がそよそよとなびく坊ガツル湿原に響き渡るセミの声、いやいや、刈り払い機の音。

さぁ、今年もやってきました!

来春の野焼きに向けた防火帯づくり、いわゆる「輪地(わち)切り」です。

9月1日(土)、刈り払い機を背負った精鋭部隊約130名がくじゅう連山の坊ガツルに入り、作業を行いました。

.jpg)

私も去年に引き続き作業に参加。まだまだ機械の扱いにぎこちなさはあるものの、約2時間の作業でしっかり役目を果たしました。

ただ草を刈るだけならいいのですが、ここは湿原。貴重な植物が花を咲かせる前ということもあり、足元に神経を集中させる必要があります。

.jpg)

危うく刈りそうになったリンドウの花。草の陰に隠れてこんなにきれいに咲いているなんて、可愛いすぎます。

最後の方は手がしびれ、刈り払い機が暴れ馬寸前でした…(汗)。

まだまだヒヨっ子です。

さて、輪地切りは春に行う野焼きの準備の第1弾です。

2週間後に草を刈った後を焼く「輪地焼き」を経て、来年の春に防火帯に囲まれた湿原を一気に焼きます。これが野焼き、いわゆる本焼きと呼ばれるものです。

前にもお伝えしましたが、この防火帯づくりが一番大変な作業で、坊ガツルでは、約4kmにわたり幅7~10mほどで草を刈らなければなりません。

この作りが甘いと、湿原に隣接する森などに火が飛んで、山火事を引き起こす可能性が高くなります。

ではいったい輪地切りした後はどうなっているのか?

6日に登った平治岳から見た坊ガツルです。

湿原を取り巻く薄緑の輪っか状の区域が「輪地」です。

約30haの広大な面積を焼くには、念入りな準備が必要であり、そしてより多くの人手が不可欠です。

輪地切りも仕事を休んで参加される地元住民、ボランティアの方がいて、草原景観を守るために皆で協力して作業を行っています。

坊ガツルの野焼きが復活して12年。

復活した火をずっと灯し続けていきたいですね。

2012年09月07日高山植物保護パトロール 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

夏山シーズンも終わりを迎えようとしていますが、今年の夏もくじゅうには多くの登山者の方が訪れました。

夏は登山道沿いに花も多く、花を見ながらゆっくりと山歩きできるいい季節です。

そんな山登りを楽しませてくれる草花たちを保護し、登山者の方に高山植物保護の大切さを伝えるパトロールが行われました。

今年は8月10・17・24・31日に、林野庁大分西部森林管理署や玖珠警察署、九重の自然を守る会などと共同で実施しました。

◆パトロールのコースは以下のとおりです。

8/10 老若男女問わずくじゅうで一番人気:牧ノ戸峠~久住山

8/17 くじゅう連山を望む絶景!稜線歩き:牧ノ戸峠~黒岩山~泉水山

8/24 森林浴と坊ガツル湿原で癒される:長者原~雨ケ池~坊ガツル

8/31 くじゅうを代表する花の山:牧ノ戸峠~扇ヶ鼻

パトロールでは、すれ違う登山者に高山植物保護のしおりを配布しました。

みなさん快く受け取ってくださいました。

そして、傷んだ登山道の補修等も行いました。

写真上>>>雨水で穴ができた箇所に石を詰める作業

写真中>>>雨水を登山道から逃がす水道づくり

写真下>>>外来植物アメリカセンダングサの駆除

作業中、登山者の方から「おつかれさま!」「ありがとう!」と声をかけられると、俄然やる気が出ます。

それでは、パトロール中に見つけた花を紹介します。

これからの季節を代表する花、雨ケ池(あまがいけ)の写真上・マツムシソウ(マツムシソウ科)と坊ガツル湿原のシラヒゲソウ(ユキノシタ科)です。どちらも芸術作品のように美しい形をしていて、初秋に登山道脇や草原などで見られます。

高山植物は標高の高い場所で自生する希少なものばかりです。

つまり限られた環境でしか育ちません。

決して「きれいだから庭に植えよう」と摘み取って持ち帰らないでください。抜き取った場所にもう一度生えるという可能性は限りなく低く、また子孫を残せないため、地域絶滅を招くことにつながります。

そして、毎年花を楽しみにくじゅうへ来られる方がたくさんいます。

これからも花を楽しめるよう、皆で高山植物を見守っていきましょう!

夏は登山道沿いに花も多く、花を見ながらゆっくりと山歩きできるいい季節です。

そんな山登りを楽しませてくれる草花たちを保護し、登山者の方に高山植物保護の大切さを伝えるパトロールが行われました。

今年は8月10・17・24・31日に、林野庁大分西部森林管理署や玖珠警察署、九重の自然を守る会などと共同で実施しました。

◆パトロールのコースは以下のとおりです。

8/10 老若男女問わずくじゅうで一番人気:牧ノ戸峠~久住山

8/17 くじゅう連山を望む絶景!稜線歩き:牧ノ戸峠~黒岩山~泉水山

8/24 森林浴と坊ガツル湿原で癒される:長者原~雨ケ池~坊ガツル

8/31 くじゅうを代表する花の山:牧ノ戸峠~扇ヶ鼻

パトロールでは、すれ違う登山者に高山植物保護のしおりを配布しました。

みなさん快く受け取ってくださいました。

そして、傷んだ登山道の補修等も行いました。

写真上>>>雨水で穴ができた箇所に石を詰める作業

写真中>>>雨水を登山道から逃がす水道づくり

写真下>>>外来植物アメリカセンダングサの駆除

作業中、登山者の方から「おつかれさま!」「ありがとう!」と声をかけられると、俄然やる気が出ます。

それでは、パトロール中に見つけた花を紹介します。

これからの季節を代表する花、雨ケ池(あまがいけ)の写真上・マツムシソウ(マツムシソウ科)と坊ガツル湿原のシラヒゲソウ(ユキノシタ科)です。どちらも芸術作品のように美しい形をしていて、初秋に登山道脇や草原などで見られます。

高山植物は標高の高い場所で自生する希少なものばかりです。

つまり限られた環境でしか育ちません。

決して「きれいだから庭に植えよう」と摘み取って持ち帰らないでください。抜き取った場所にもう一度生えるという可能性は限りなく低く、また子孫を残せないため、地域絶滅を招くことにつながります。

そして、毎年花を楽しみにくじゅうへ来られる方がたくさんいます。

これからも花を楽しめるよう、皆で高山植物を見守っていきましょう!

2012年08月28日坊ガツルの外来植物駆除活動 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

お盆が過ぎ、くじゅうは秋の気配が漂い始めました。

くじゅうの湿原では、シラヒゲソウやアケボノソウといった、秋の花々たちが咲き始めましたよ。

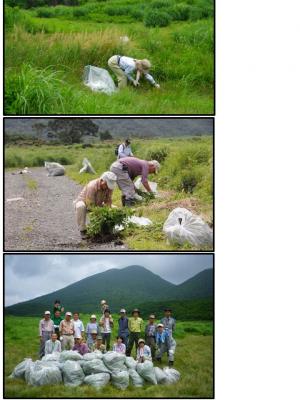

さて、8月9日(木)にくじゅう連山の坊ガツル湿原にて、九州電力大分支社の方や九重の自然を守る会などの皆さんと外来植物の駆除活動を行いました。

坊ガツルは、山岳地域に形成された日本最大級の中間湿原(湧水と雨水で維持される湿原)であり、国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録されています。

また、昭和53年のみんなの歌で、歌手の芹洋子さんが歌った「坊ガツル讃歌」の舞台になった場所でもおなじみです。

しかし、この湿原を取り巻く環境も変化し、近年では外来植物が侵入して毎年駆除活動をしていますが、なかなか減らない傾向にあります。

この日は、下の写真の3種、アメリカセンダングサなどを中心に抜き取り作業を行いました。

左上:アメリカセンダングサ(キク科)

右上:セイタカアワダチソウ(キク科)

下 :ヒメジョオン(キク科)

(くじゅうに来て外来植物の駆除に携わっていますが、問題となるのはキク科の植物ばかりです。種子をたくさんつけたり、種子が風にのったり、動物に付着したりして遠くまで運ぶべる特性があるからでしょうか。)

坊ガツルに侵入した外来植物の中でも、アメリカセンダングサは湿ったところを好むということで、特に近年増加傾向にあります。

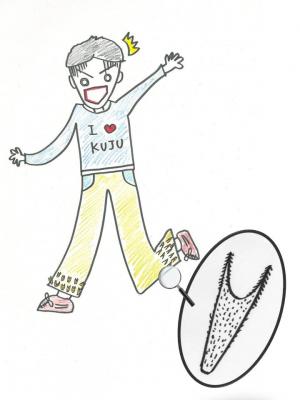

◎アメリカセンダングサといってもよく分かんない...という方は、下の絵をご覧ください。

子どものころに「ひっつき虫」がズボンのすそにひっついてなかなか取れなかった経験ありませんか?

そうです、このV字型になっていて短毛がびっしりついているものが、アメリカセンダングサの種子です。

服はもちろん、動物の体に付着して種子を遠くに運ぶように出来ているんですよ。

今年は新たな駆除範囲を設けて作業を行ったこともあり、90リットルのゴミ袋25袋分の外来植物を抜き取りました。重さにして約250kg!!!

なんと昨年(重さ約140kg)と比べ、ほぼ倍近い結果となりました。

例年抜いている場所は減少傾向にあり、成果は出ていると思われますが、今年から抜き始めた箇所も併せて、地道に取り組んでいく必要がありそうです。

参加されたみなさん、おつかれさまでした!

くじゅうの湿原では、シラヒゲソウやアケボノソウといった、秋の花々たちが咲き始めましたよ。

さて、8月9日(木)にくじゅう連山の坊ガツル湿原にて、九州電力大分支社の方や九重の自然を守る会などの皆さんと外来植物の駆除活動を行いました。

坊ガツルは、山岳地域に形成された日本最大級の中間湿原(湧水と雨水で維持される湿原)であり、国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録されています。

また、昭和53年のみんなの歌で、歌手の芹洋子さんが歌った「坊ガツル讃歌」の舞台になった場所でもおなじみです。

しかし、この湿原を取り巻く環境も変化し、近年では外来植物が侵入して毎年駆除活動をしていますが、なかなか減らない傾向にあります。

この日は、下の写真の3種、アメリカセンダングサなどを中心に抜き取り作業を行いました。

左上:アメリカセンダングサ(キク科)

右上:セイタカアワダチソウ(キク科)

下 :ヒメジョオン(キク科)

(くじゅうに来て外来植物の駆除に携わっていますが、問題となるのはキク科の植物ばかりです。種子をたくさんつけたり、種子が風にのったり、動物に付着したりして遠くまで運ぶべる特性があるからでしょうか。)

坊ガツルに侵入した外来植物の中でも、アメリカセンダングサは湿ったところを好むということで、特に近年増加傾向にあります。

◎アメリカセンダングサといってもよく分かんない...という方は、下の絵をご覧ください。

子どものころに「ひっつき虫」がズボンのすそにひっついてなかなか取れなかった経験ありませんか?

そうです、このV字型になっていて短毛がびっしりついているものが、アメリカセンダングサの種子です。

服はもちろん、動物の体に付着して種子を遠くに運ぶように出来ているんですよ。

今年は新たな駆除範囲を設けて作業を行ったこともあり、90リットルのゴミ袋25袋分の外来植物を抜き取りました。重さにして約250kg!!!

なんと昨年(重さ約140kg)と比べ、ほぼ倍近い結果となりました。

例年抜いている場所は減少傾向にあり、成果は出ていると思われますが、今年から抜き始めた箇所も併せて、地道に取り組んでいく必要がありそうです。

参加されたみなさん、おつかれさまでした!

2012年08月27日子どもパークレンジャーin久住高原 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

今日のくじゅう・長者原周辺は、台風の影響で朝から風雨が強く、人気もまばら。

夏休み中の子どもたちの姿も見えません。

今頃、宿題に追われているところでしょうか(自分は毎年ヒィヒィ言ってこの時期は宿題をしてました)。

ところで、夏真っ盛りの7月31日(火)、久住(くじゅう)高原にて子どもパークレンジャー事業「清流大野川源流 学んで知って水遊び」を実施しました。

子どもパークレンジャーとは、国立公園の保護や管理、調査などをしている環境省のレンジャーの仕事を体験し、自然保護や環境保全の大切さを学ぶ活動です。

今回は、13名の子どもパークレンジャーと一緒に、くじゅう連山にある大野川の源流部探検をしたり、湧水が集まった高原部の川で生きもの探しや滝すべりをしたりと、くじゅうが育む水について学び、遊びを通して自然と親しみました。

さぁ、源流をめざし出発~!

森の中をずんずん進むと、登山道のそばに観音様を発見(写真上)。

「なんで観音様がいるの?」

「くじゅうの山は、昔から宗教的に信仰された山で、登山道沿いに観音様がまつられているんだよ。」

くじゅうの山の歴史についても知ることができました。

それから歩くこと20分ほどで源流域に到着。

子どもたちも岩の間からきれいな水がしみ出している場所を見つけました。

そこではトンボの幼虫である「ヤゴ」やヒキガエルの幼体、また周辺でノコギリカミキリなどをゲットしました。

山から下りた後は、高原部の川へ移動して、生きもの探し等の時間です。

みんな網を持って準備万端!

草が生えているところを網でガサゴソ、ガサゴソ…

大きな網は大人も交じってみんなで協力プレイ。

そして、見事にアブラメ(標準和名:タカハヤ)という魚をゲットしました。魚はやっぱり子どもたちの興味関心を引き付けるようで、とてもうれしそうでした。

生きも探しの後は、滝すべりや釣りで川遊びの楽しさを体験し、最後は湧水で冷やしたスイカ割り!

探検して、調べて、遊んで、食べて。くじゅうの水を通じて、くじゅうの自然について知り、学び、楽しむことができた1日になりました。

(144).jpg)

参加してくれた子どもたちにとって、今日の活動が自然をもっと好きになるきっかけになればと思います。

そして、新しい友達ができたことも、きっと思い出になったことでしょう。

おつかれさまでした!

夏休み中の子どもたちの姿も見えません。

今頃、宿題に追われているところでしょうか(自分は毎年ヒィヒィ言ってこの時期は宿題をしてました)。

ところで、夏真っ盛りの7月31日(火)、久住(くじゅう)高原にて子どもパークレンジャー事業「清流大野川源流 学んで知って水遊び」を実施しました。

子どもパークレンジャーとは、国立公園の保護や管理、調査などをしている環境省のレンジャーの仕事を体験し、自然保護や環境保全の大切さを学ぶ活動です。

今回は、13名の子どもパークレンジャーと一緒に、くじゅう連山にある大野川の源流部探検をしたり、湧水が集まった高原部の川で生きもの探しや滝すべりをしたりと、くじゅうが育む水について学び、遊びを通して自然と親しみました。

さぁ、源流をめざし出発~!

森の中をずんずん進むと、登山道のそばに観音様を発見(写真上)。

「なんで観音様がいるの?」

「くじゅうの山は、昔から宗教的に信仰された山で、登山道沿いに観音様がまつられているんだよ。」

くじゅうの山の歴史についても知ることができました。

それから歩くこと20分ほどで源流域に到着。

子どもたちも岩の間からきれいな水がしみ出している場所を見つけました。

そこではトンボの幼虫である「ヤゴ」やヒキガエルの幼体、また周辺でノコギリカミキリなどをゲットしました。

山から下りた後は、高原部の川へ移動して、生きもの探し等の時間です。

みんな網を持って準備万端!

草が生えているところを網でガサゴソ、ガサゴソ…

大きな網は大人も交じってみんなで協力プレイ。

そして、見事にアブラメ(標準和名:タカハヤ)という魚をゲットしました。魚はやっぱり子どもたちの興味関心を引き付けるようで、とてもうれしそうでした。

生きも探しの後は、滝すべりや釣りで川遊びの楽しさを体験し、最後は湧水で冷やしたスイカ割り!

探検して、調べて、遊んで、食べて。くじゅうの水を通じて、くじゅうの自然について知り、学び、楽しむことができた1日になりました。

(144).jpg)

参加してくれた子どもたちにとって、今日の活動が自然をもっと好きになるきっかけになればと思います。

そして、新しい友達ができたことも、きっと思い出になったことでしょう。

おつかれさまでした!

三俣山から硫黄山、星生山にかけてまっ白に染まったこの日。

11月1日(木)の初霧氷に続く、初冠雪を観測しました。

そんな、最後の紅葉がまだ残るなかでの散策は、秋と冬の風景を楽しめる貴重な時間となりました。

登山道では雪がわずかに残り、岩に張りついたコケはまるで雪の結晶の形のように凍りついていました。

一方、雨でできた水たまりには、黄色や赤や緑の葉が入り交じり、水面は鏡のように周囲の木々を映し出していました。

なんだか物語の中に入ってしまったような、幻想的な光景でした。

生徒さんが覗き込んでいるのは、岩と岩の間からふわぁーっと冷気が吹き出ている「風穴(ふうけつ)」というもの。

くじゅうでは黒岳のものが有名で、年中低温が保たれている、いわば天然の冷蔵庫なのです。

夏でも氷が残っていることがあるくらい涼しく、明治~大正時代にかけては蚕(かいこ)の保存用に利用していたそうです。

雪が舞い、寒風が身に染みるなかで、生徒さんは「冷たい~!」と叫びながらも思わぬ発見に驚いていました。

ひと雨ごとに寒くなっているくじゅうですが、今日も事務所から見える三俣山には霧氷がついています。

刻一刻と厳しい冬へ近づいていますが、美しい冬の世界を楽しめるのもほんの3カ月ほど。

みなさんも足場固め(雪用タイヤやチェーンの準備)と防寒対応など、冬山装備を万全にしてお越しください。