阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう

179件の記事があります。

2011年10月18日中学生の職場体験レポート! 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

10月13日(木)~14日(金)の2日間、くじゅう自然保護官事務所のある長者原(ちょうじゃばる)からほど近い地元の飯田中学校から、生徒さん1名が職場体験に来られました。

ちょうどその両日とも、自然を守るための野外活動の予定が入っていたので、環境省のレンジャーが野外でどのように自然を守る活動をしているのか、実際に一緒に体験してもらいました。

今日の日記では、その時の様子や感想を中学生にレポートしてもらいます!

* * * * * * * * * * * *

一日目の体験では、玖珠農業高校の三年生と一緒に外来種のオオハンゴンソウの駆除をしました。

オオハンゴンソウの話をノートに書き留める様子

(写真提供:長者原ビジターセンター)

私はオオハンゴンソウは草だから、手でどんどんひっこ抜けばいいと思っていました。しかし、行ってみると、オオハンゴンソウは思っていた以上に大量にあり、しかも、スコップや鍬で掘らなければ抜けず、とても大変でした。

私は少ししか駆除できませんでした。

もしオオハンゴンソウに気付かず、放っていたらタデ原はオオハンゴンソウだらけになると思います。外来種の駆除をすることは、とても大切なんだなと思いました。

そして、外来種駆除作業の後に、そのことについての展示物を作りました。

(写真提供:長者原ビジターセンター)

長者原ビジターセンターに来たときはぜひ見てください!

1階へ下りる階段に展示しています。

二日目の体験は、ミヤマキリシマの下草刈りでした。

大分西部森林管理署の職員さん、九重の自然を守る会や飯田高原観光協会のボランティアの方々と一緒に作業しました。

ミヤマキリシマは笹で覆われていました。ミヤマキリシマは、日が当らないと枯れてしまうので、鎌でミヤマキリシマにかぶさっている笹を切りました。ジョキジョキと切れる感覚がとても楽しかったです。

ミヤマキリシマの下草刈りが終わっても、笹に覆われているミヤマキリシマはまだたくさんありました。一日目の外来種駆除をしていても思ったけれど、自然は簡単には元通りにならないし、すぐにはキレイにならないなと思いました。自然を絶対に壊さないようにしたいです。

今回の職場体験で、自然について前よりも詳しくなれてよかったです。

* * * * * * * * * * * *

以上、中学生からのレポートでした!

2日間という短い間でしたが、自然とふれあいながら一生懸命仕事に取り組んでくれました。

いろいろ話をした中で、「地元の飯田高原が好きです。」と笑顔で話す姿が印象的でした。

これからもくじゅうの自然を愛してくれるはず!

ビジターセンターにも気軽に遊びに来てくださいね~。

ちょうどその両日とも、自然を守るための野外活動の予定が入っていたので、環境省のレンジャーが野外でどのように自然を守る活動をしているのか、実際に一緒に体験してもらいました。

今日の日記では、その時の様子や感想を中学生にレポートしてもらいます!

* * * * * * * * * * * *

一日目の体験では、玖珠農業高校の三年生と一緒に外来種のオオハンゴンソウの駆除をしました。

オオハンゴンソウの話をノートに書き留める様子

(写真提供:長者原ビジターセンター)

私はオオハンゴンソウは草だから、手でどんどんひっこ抜けばいいと思っていました。しかし、行ってみると、オオハンゴンソウは思っていた以上に大量にあり、しかも、スコップや鍬で掘らなければ抜けず、とても大変でした。

私は少ししか駆除できませんでした。

もしオオハンゴンソウに気付かず、放っていたらタデ原はオオハンゴンソウだらけになると思います。外来種の駆除をすることは、とても大切なんだなと思いました。

そして、外来種駆除作業の後に、そのことについての展示物を作りました。

(写真提供:長者原ビジターセンター)

長者原ビジターセンターに来たときはぜひ見てください!

1階へ下りる階段に展示しています。

二日目の体験は、ミヤマキリシマの下草刈りでした。

大分西部森林管理署の職員さん、九重の自然を守る会や飯田高原観光協会のボランティアの方々と一緒に作業しました。

ミヤマキリシマは笹で覆われていました。ミヤマキリシマは、日が当らないと枯れてしまうので、鎌でミヤマキリシマにかぶさっている笹を切りました。ジョキジョキと切れる感覚がとても楽しかったです。

ミヤマキリシマの下草刈りが終わっても、笹に覆われているミヤマキリシマはまだたくさんありました。一日目の外来種駆除をしていても思ったけれど、自然は簡単には元通りにならないし、すぐにはキレイにならないなと思いました。自然を絶対に壊さないようにしたいです。

今回の職場体験で、自然について前よりも詳しくなれてよかったです。

* * * * * * * * * * * *

以上、中学生からのレポートでした!

2日間という短い間でしたが、自然とふれあいながら一生懸命仕事に取り組んでくれました。

いろいろ話をした中で、「地元の飯田高原が好きです。」と笑顔で話す姿が印象的でした。

これからもくじゅうの自然を愛してくれるはず!

ビジターセンターにも気軽に遊びに来てくださいね~。

2011年10月05日坊ガツルの輪地焼き 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

たびたびの雨で、3週間近く延期になっていた坊ガツル湿原の輪地焼き(わちやき)が、10月4日(火)にようやく行われました。

今回は平日にも関わらず、約70名の参加者が集まりました。

輪地焼きとは、来春に行う野焼きの際に必要な防火帯(輪地)を作るための仕上げの作業で、「輪地切り」(8月29日の記事ご参照)で刈った枯れ草を燃やす作業です。

まずは、火をつける前に、みんなで刈った後の枯れ草をフォークや熊手で帯状に集めていきます。

それを火付け役であるリーダーが、頃合いを見計らって、点火!

一昨日に雨が降ったということで、きちんと燃えるかどうか心配していましたが、それは杞憂でした。次々に火が燃え移っていきます。

みなさん火の速さに負けじと、一生懸命草をすくって、寄せて。

当日は寒かったので、火の暖かさが心地よかったです。

草を集めていると、リンドウ(リンドウ科・上)とキセルアザミ(キク科・下)が気持ちよさそうに花を咲かせているのを発見。

輪地切りでススキなど背丈の高い周りの植物が刈られ、のびのびと太陽の光を浴びていました。

そして、約3時間後、湿原を取り巻く、総延長約4キロの防火帯が完成!

草を集め続けるのも根気がいる作業で、私の腕も多少の疲れが…。

でも、これであとは来春の野焼きを待つのみです。

野焼きは、この作業があって初めて安全に行うことができます。

野焼きをすることで、草原の森林化を防ぎ、坊ガツルの草原景観や動植物を守ることができるのです。

まだ坊ガツルに行ったことがない方、ぜひ、一度訪れてみてください。今はススキがとってもキレイですよ~。

今回は平日にも関わらず、約70名の参加者が集まりました。

輪地焼きとは、来春に行う野焼きの際に必要な防火帯(輪地)を作るための仕上げの作業で、「輪地切り」(8月29日の記事ご参照)で刈った枯れ草を燃やす作業です。

まずは、火をつける前に、みんなで刈った後の枯れ草をフォークや熊手で帯状に集めていきます。

それを火付け役であるリーダーが、頃合いを見計らって、点火!

一昨日に雨が降ったということで、きちんと燃えるかどうか心配していましたが、それは杞憂でした。次々に火が燃え移っていきます。

みなさん火の速さに負けじと、一生懸命草をすくって、寄せて。

当日は寒かったので、火の暖かさが心地よかったです。

草を集めていると、リンドウ(リンドウ科・上)とキセルアザミ(キク科・下)が気持ちよさそうに花を咲かせているのを発見。

輪地切りでススキなど背丈の高い周りの植物が刈られ、のびのびと太陽の光を浴びていました。

そして、約3時間後、湿原を取り巻く、総延長約4キロの防火帯が完成!

草を集め続けるのも根気がいる作業で、私の腕も多少の疲れが…。

でも、これであとは来春の野焼きを待つのみです。

野焼きは、この作業があって初めて安全に行うことができます。

野焼きをすることで、草原の森林化を防ぎ、坊ガツルの草原景観や動植物を守ることができるのです。

まだ坊ガツルに行ったことがない方、ぜひ、一度訪れてみてください。今はススキがとってもキレイですよ~。

2011年09月27日おさるのやま~高崎山巡視~【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

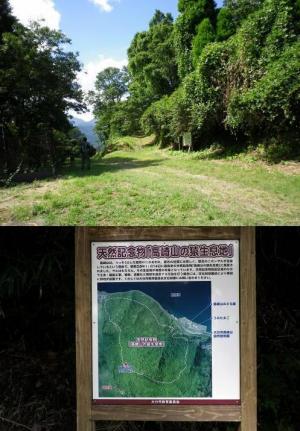

9月22日(木)、野生のニホンザルの生息地として全国的にも有名な「高崎山」に巡視に行ってきました。

高崎山は瀬戸内海国立公園に指定されており、ニホンザルは国指定の天然記念物として保護されています。

大分市出身の私は、高崎山はサルの聖域だとばかり思っていましたが、ちょっとしたトレッキングができるとはつゆ知らず。

さらに、戦国時代には「山城」があったという文化的な価値のある場所ということも知りませんでした。

高崎山はなんだかディープな場所です。

今回巡視したのは、海側からではなく、山側の登山口から山頂を目指すコース。

登山口には、駐車スペースがあって、高崎山やサルについての看板もあります。

登山道は思いのほか広く、草も刈ってあるので歩きやすいです。

広葉樹の木々に囲まれた場所は、涼しくてなんとも気持ちいいですよ。紅葉のシーズンは、真っ赤に染まったモミジ狩りも楽しめそうです。

時折、視界が開けて、くじゅう連山も確認できました。

比較的緩やかな登山道を1時間ほど歩けば山頂に到着。

その高さ628m。下から望むよりも、意外に標高が高いです。

山頂周辺は、山城があった名残か平坦な地形になっていて、城に攻め登ってくる敵の動きを封じる竪堀(たてぼり)という堀の跡も確認できます。

最後に…

片道1時間で気軽に山登りや森林浴ができ、運がよければ野生のサルに出逢える。

こんな魅力的な場所が故郷にあるなんて、と新たな発見があった巡視でした。

高崎山は瀬戸内海国立公園に指定されており、ニホンザルは国指定の天然記念物として保護されています。

大分市出身の私は、高崎山はサルの聖域だとばかり思っていましたが、ちょっとしたトレッキングができるとはつゆ知らず。

さらに、戦国時代には「山城」があったという文化的な価値のある場所ということも知りませんでした。

高崎山はなんだかディープな場所です。

今回巡視したのは、海側からではなく、山側の登山口から山頂を目指すコース。

登山口には、駐車スペースがあって、高崎山やサルについての看板もあります。

登山道は思いのほか広く、草も刈ってあるので歩きやすいです。

広葉樹の木々に囲まれた場所は、涼しくてなんとも気持ちいいですよ。紅葉のシーズンは、真っ赤に染まったモミジ狩りも楽しめそうです。

時折、視界が開けて、くじゅう連山も確認できました。

比較的緩やかな登山道を1時間ほど歩けば山頂に到着。

その高さ628m。下から望むよりも、意外に標高が高いです。

山頂周辺は、山城があった名残か平坦な地形になっていて、城に攻め登ってくる敵の動きを封じる竪堀(たてぼり)という堀の跡も確認できます。

最後に…

片道1時間で気軽に山登りや森林浴ができ、運がよければ野生のサルに出逢える。

こんな魅力的な場所が故郷にあるなんて、と新たな発見があった巡視でした。

2011年09月21日雨の中の登山道巡視 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

台風15号の影響で、大分県内も大雨に見舞われた9月20日(火)。

雨が降る中、くじゅう連山の主要登山口、長者原(ちょうじゃばる)から雨ケ池(あまがいけ)を抜け、坊ガツルまで登山道巡視に行ってきました。

さて、みなさんは雨の中で登山したことがありますか?

雨の日に登山道がどのようになっているか想像できるでしょうか?今日は、雨の日の登山道の様子についてお知らせしたいと思います。

長者原の登山口に着くと、すでにそこは「川」のよう(写真左上)。流れの速さに少々驚きつつ、森の中へ。

たくさんの雨がここ数日降り続いたせいか、森の中も一部で水路のようになっていました。特に森から出て開けた場所の水の量にはびっくり!(写真右上・右下)

そんな時は、雨水の逃げ場所である「水道」を造ります(写真左下)。

雨水の流れが切断されて、「さっきの水没した登山道はなんだったんだ?」と思うくらい、水がなくなるんです。

水道って登山道を保全していくにはとても大切なんですね。

そして、雨が降ると水がたまることから名付けられた「雨ケ池」に到着。

その所以通り、雨ケ池は大きな池になっていました。

これから見ごろを迎える「ヤマラッキョウ」(写真右)も水没。

水中花状態でした。

枯れないのかな~とちょっと心配です。

実は、雨ケ池では、つい先日、山本レンジャーと登山道の補修作業を行ったばかり。この雨でどのような変化を見せているか楽しみにしてました。

結果から、補修した場所とそうでないところでは、如実に差が出るということを目の当たりにしました。

今回の巡視では、晴れている時には気づかない山の表情が見られました。雨の中の現場を歩くことは、山の変化を感じ取り、保全する上ではとても大切ですね。

雨が降る中、くじゅう連山の主要登山口、長者原(ちょうじゃばる)から雨ケ池(あまがいけ)を抜け、坊ガツルまで登山道巡視に行ってきました。

さて、みなさんは雨の中で登山したことがありますか?

雨の日に登山道がどのようになっているか想像できるでしょうか?今日は、雨の日の登山道の様子についてお知らせしたいと思います。

長者原の登山口に着くと、すでにそこは「川」のよう(写真左上)。流れの速さに少々驚きつつ、森の中へ。

たくさんの雨がここ数日降り続いたせいか、森の中も一部で水路のようになっていました。特に森から出て開けた場所の水の量にはびっくり!(写真右上・右下)

そんな時は、雨水の逃げ場所である「水道」を造ります(写真左下)。

雨水の流れが切断されて、「さっきの水没した登山道はなんだったんだ?」と思うくらい、水がなくなるんです。

水道って登山道を保全していくにはとても大切なんですね。

そして、雨が降ると水がたまることから名付けられた「雨ケ池」に到着。

その所以通り、雨ケ池は大きな池になっていました。

これから見ごろを迎える「ヤマラッキョウ」(写真右)も水没。

水中花状態でした。

枯れないのかな~とちょっと心配です。

実は、雨ケ池では、つい先日、山本レンジャーと登山道の補修作業を行ったばかり。この雨でどのような変化を見せているか楽しみにしてました。

結果から、補修した場所とそうでないところでは、如実に差が出るということを目の当たりにしました。

今回の巡視では、晴れている時には気づかない山の表情が見られました。雨の中の現場を歩くことは、山の変化を感じ取り、保全する上ではとても大切ですね。

2011年09月12日ヒゴタイの盗採について 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

みなさん、「ヒゴタイ」という植物を知っていますか?

トゲトゲしたなんとも不思議な花をつけるキク科の植物で、8~9月に見ごろを迎えます。

九州ではくじゅうや阿蘇など、草原のある場所に生育しています。

まだ日本が韓国や中国と陸続きだった大昔に日本に入り、以後、現在に至るまで生存している、“生きている化石”とも言える植物なんです。

ヒゴタイは、草原環境がなければ生きていくことができません。

くじゅうでは毎春、野焼きを実施して草原を維持しているため、かろうじてヒゴタイの姿を見ることができるのです。

現在、大分県では近い将来絶滅の危険性が高い種として「絶滅危惧IB類」に指定されています。

そして9月11日(日)、九重の自然を守る会のみなさんと、泉水山麓の車道沿いにあるヒゴタイの保護活動に行ってきました。

後日行われる予定の草刈時に誤って刈ってしまわないよう、あらかじめヒゴタイの周りの草を刈っておく作業です。

さっそく、ヒゴタイのニョキッと突き出た「トゲトゲボール」を探そう!

と思いきや、ない! トゲトゲボールがない!

「おかしいな。それじゃあ、葉っぱを探そう…」

と思ってヒゴタイの葉っぱを見つけたところ、

花が付くはずの茎には刃物で切り取った跡があり、花はありませんでした。

残念ながら“盗採”です。

車道沿いを確認した結果、ヒゴタイの花の6~7割が盗採されており、その被害は想像を絶するものでした。

花は、植物にとって種子を作る重要な繁殖器官です。それを採ってしまうことは、植物のその年の繁殖の機会を奪うことになり、個体数の減少や絶滅を招くことになります。

採ってしまう人のモラルには驚きましたが、まずはここが国立公園であり、そして、ヒゴタイが希少な植物であるという事実を改めて啓発していく必要があると、九重の自然を守る会のみなさんと再認識した活動となりました。

トゲトゲしたなんとも不思議な花をつけるキク科の植物で、8~9月に見ごろを迎えます。

九州ではくじゅうや阿蘇など、草原のある場所に生育しています。

まだ日本が韓国や中国と陸続きだった大昔に日本に入り、以後、現在に至るまで生存している、“生きている化石”とも言える植物なんです。

ヒゴタイは、草原環境がなければ生きていくことができません。

くじゅうでは毎春、野焼きを実施して草原を維持しているため、かろうじてヒゴタイの姿を見ることができるのです。

現在、大分県では近い将来絶滅の危険性が高い種として「絶滅危惧IB類」に指定されています。

そして9月11日(日)、九重の自然を守る会のみなさんと、泉水山麓の車道沿いにあるヒゴタイの保護活動に行ってきました。

後日行われる予定の草刈時に誤って刈ってしまわないよう、あらかじめヒゴタイの周りの草を刈っておく作業です。

さっそく、ヒゴタイのニョキッと突き出た「トゲトゲボール」を探そう!

と思いきや、ない! トゲトゲボールがない!

「おかしいな。それじゃあ、葉っぱを探そう…」

と思ってヒゴタイの葉っぱを見つけたところ、

花が付くはずの茎には刃物で切り取った跡があり、花はありませんでした。

残念ながら“盗採”です。

車道沿いを確認した結果、ヒゴタイの花の6~7割が盗採されており、その被害は想像を絶するものでした。

花は、植物にとって種子を作る重要な繁殖器官です。それを採ってしまうことは、植物のその年の繁殖の機会を奪うことになり、個体数の減少や絶滅を招くことになります。

採ってしまう人のモラルには驚きましたが、まずはここが国立公園であり、そして、ヒゴタイが希少な植物であるという事実を改めて啓発していく必要があると、九重の自然を守る会のみなさんと再認識した活動となりました。

2011年09月08日大学生とオオハンゴンソウ駆除 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

大学生と活動することが多いここ数週間。

飯田高原を舞台に自然体験などを行う集中講座の一環で、大分大学の学生45名が、タデ原湿原のオオハンゴンソウの駆除に協力してくれました。

駆除を行ったのは、8月22日(8月24日更新日記をご参照)に駆除しきれなかったタデ原湿原の西端部。

引き抜き作業では数がありすぎて追いつかないため、当日は種子による繁殖を食い止めようと、種子部分の摘み取りをしました。

現在のオオハンゴンソウは、花弁が落ち、大量の種子を蓄えている状態です。

イチゴのような形で、ポツポツした中に種子が詰まっています。

1つひとつ慎重にカマで茎を切り落とし、ごみ袋に入れていきます。

「去年も来て全部引き抜いたのに、なんで…」

作業中、一人の学生がつぶやきました。

そう、ここは去年も大分大学の学生達で駆除(引き抜き)を行った場所です。

しかし、ふたを開けてみると今年は去年以上の群落が形成されており…

眼前に広がる光景を目の当たりにし、来年ここがどうなるのか、そして、タデ原湿原の中心部へと広がっていかないか、ということを考えてしまうと、頭が痛いです。

当日の活動で、視界で確認できる種子部分は減りました。

しかし、これは一時的な応急処置に過ぎません。

今後も様々な方と協力体制を維持して、前向きに根絶を目指して取り組んでいこうと思います。

学生のみなさん、おつかれさまでした!

※オオハンゴンソウは、外来生物法で「特定外来生物」に指定され、運搬・栽培・販売などが禁止されています。詳しくは、環境省ホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/ をご覧ください。

飯田高原を舞台に自然体験などを行う集中講座の一環で、大分大学の学生45名が、タデ原湿原のオオハンゴンソウの駆除に協力してくれました。

駆除を行ったのは、8月22日(8月24日更新日記をご参照)に駆除しきれなかったタデ原湿原の西端部。

引き抜き作業では数がありすぎて追いつかないため、当日は種子による繁殖を食い止めようと、種子部分の摘み取りをしました。

現在のオオハンゴンソウは、花弁が落ち、大量の種子を蓄えている状態です。

イチゴのような形で、ポツポツした中に種子が詰まっています。

1つひとつ慎重にカマで茎を切り落とし、ごみ袋に入れていきます。

「去年も来て全部引き抜いたのに、なんで…」

作業中、一人の学生がつぶやきました。

そう、ここは去年も大分大学の学生達で駆除(引き抜き)を行った場所です。

しかし、ふたを開けてみると今年は去年以上の群落が形成されており…

眼前に広がる光景を目の当たりにし、来年ここがどうなるのか、そして、タデ原湿原の中心部へと広がっていかないか、ということを考えてしまうと、頭が痛いです。

当日の活動で、視界で確認できる種子部分は減りました。

しかし、これは一時的な応急処置に過ぎません。

今後も様々な方と協力体制を維持して、前向きに根絶を目指して取り組んでいこうと思います。

学生のみなさん、おつかれさまでした!

※オオハンゴンソウは、外来生物法で「特定外来生物」に指定され、運搬・栽培・販売などが禁止されています。詳しくは、環境省ホームページ http://www.env.go.jp/nature/intro/ をご覧ください。

2011年09月02日福岡大・学生たちの底力! 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

以前ご紹介した(8月17日更新分)、福岡大学の協力で行われている登山道補修作業も2日(金)で最終回を迎えました。

お盆明けから4回にわたり、合計約400名の学生が参加。

今年はなかなかお天気に恵まれなかったので、「最後くらい晴れてくれよ~」と思っていたら、あいにくの台風の接近で、一番雨に降られました。

でも、学生の皆さんは、雨にも風にも負けなかった!

当日の補修場所は、1回目の作業(16日)に一石運動を行った、坊ガツルから大戸越に向かう途中の「赤池(あかいけ)」と呼ばれる湿地帯。昔は鉄泉があり、水が赤かったそうです。

ここの登山道は、雨降り後は靴が埋まるほど歩きづらく、長年登山者を悩ませていました。また、登山道の複線化による湿地性植物への影響もありました。

そこで今回、登山道の状態を改善させるため、学生の協力で補修を行いました。

服が汚れることも気にせず、ガツガツ剣先スコップを使って、土嚢に土を詰め、水道を掘る掘る掘る!!

雨水を逃がす深さ50cmほどの水道が完成。

石と土を詰めて安定性を増した土嚢袋を飛び石状に並べます。

そして、湿原を横断する長さ約50mの登山道補修が終了。

皆さんのおかげで、植生回復が促され、また登山者も快適に歩くことができるようになるでしょう。

登山でこの場所を通る際には、雨が降る中、一生懸命作業に取り組んでくれた学生の姿を思い浮かべてもらえたら幸いです。

福岡大学の学生・教職員の皆さん、4回にわたり補修活動に協力していただき、ありがとうございました!

また、来年度もぜひよろしくお願いします。

お盆明けから4回にわたり、合計約400名の学生が参加。

今年はなかなかお天気に恵まれなかったので、「最後くらい晴れてくれよ~」と思っていたら、あいにくの台風の接近で、一番雨に降られました。

でも、学生の皆さんは、雨にも風にも負けなかった!

当日の補修場所は、1回目の作業(16日)に一石運動を行った、坊ガツルから大戸越に向かう途中の「赤池(あかいけ)」と呼ばれる湿地帯。昔は鉄泉があり、水が赤かったそうです。

ここの登山道は、雨降り後は靴が埋まるほど歩きづらく、長年登山者を悩ませていました。また、登山道の複線化による湿地性植物への影響もありました。

そこで今回、登山道の状態を改善させるため、学生の協力で補修を行いました。

服が汚れることも気にせず、ガツガツ剣先スコップを使って、土嚢に土を詰め、水道を掘る掘る掘る!!

雨水を逃がす深さ50cmほどの水道が完成。

石と土を詰めて安定性を増した土嚢袋を飛び石状に並べます。

そして、湿原を横断する長さ約50mの登山道補修が終了。

皆さんのおかげで、植生回復が促され、また登山者も快適に歩くことができるようになるでしょう。

登山でこの場所を通る際には、雨が降る中、一生懸命作業に取り組んでくれた学生の姿を思い浮かべてもらえたら幸いです。

福岡大学の学生・教職員の皆さん、4回にわたり補修活動に協力していただき、ありがとうございました!

また、来年度もぜひよろしくお願いします。

2011年08月29日坊ガツルの輪地切り 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

ススキの穂が実り、秋の気配漂う坊ガツル湿原で、27日(土)に来春の野焼きの前準備である「輪地切り(わちぎり)」を行いました。

輪地切りとは、野焼きの際の延焼を防ぐためにつくられる防火帯のことです。坊ガツル湿原では、九州電力大分支社の支援のもとに組織された「坊ガツル野焼き実行委員会」により、平成12年に32年間途絶えていた野焼きが復活し、その後は今回の輪地切りをはじめとする一連の野焼き活動が継続されています。

今年は昨年より参加者が増えて、143名が参加しました。

防火帯づくりは、草刈り機や鎌を使って草を刈っていきます。

幅約10m、総延長約4kmと湿原を輪で囲むように造らなければならなりません。

私は輪地切りは今年が初挑戦!

先輩方に続いて、慣れない草刈り機を駆使して草を刈っていきます。

湿原には山から流れてきた石が多く転がっていて、時折石をガリガリッと削ってしまったりもしました。

が、無事に終えることができました。

輪地切りが終わると、今度は「輪地焼き」です。

今回刈った草が枯れるのを待って、周囲の他の草がまだ青いうちに火を入れます。すると、枯れた草だけ燃えて防火帯が完成します。

作業は9月中旬。

今度は火消し部隊としてしっかり役目を果たしたいものです。

輪地切りとは、野焼きの際の延焼を防ぐためにつくられる防火帯のことです。坊ガツル湿原では、九州電力大分支社の支援のもとに組織された「坊ガツル野焼き実行委員会」により、平成12年に32年間途絶えていた野焼きが復活し、その後は今回の輪地切りをはじめとする一連の野焼き活動が継続されています。

今年は昨年より参加者が増えて、143名が参加しました。

防火帯づくりは、草刈り機や鎌を使って草を刈っていきます。

幅約10m、総延長約4kmと湿原を輪で囲むように造らなければならなりません。

私は輪地切りは今年が初挑戦!

先輩方に続いて、慣れない草刈り機を駆使して草を刈っていきます。

湿原には山から流れてきた石が多く転がっていて、時折石をガリガリッと削ってしまったりもしました。

が、無事に終えることができました。

輪地切りが終わると、今度は「輪地焼き」です。

今回刈った草が枯れるのを待って、周囲の他の草がまだ青いうちに火を入れます。すると、枯れた草だけ燃えて防火帯が完成します。

作業は9月中旬。

今度は火消し部隊としてしっかり役目を果たしたいものです。

2011年08月24日オオハンゴンソウの駆除活動を行いました 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう アクティブレンジャー 指原

今や、全国の湿原などで勢力を拡大中の外来植物・オオハンゴンソウ。

他の植物を駆逐し、生態系に与える影響が大きいため、外来生物法で「特定外来生物」に指定されており、駆除活動が盛んに行われています。

オオハンゴンソウの花。すらっとした立ち姿と大きめな黄色の花が特徴。

そして現在、くじゅうのタデ原湿原・長者原地区もオオハンゴンソウの脅威にさらされています。

8月22日(月)、九重の自然を守る会と地元の九重・飯田高原観光協会の主催で、玖珠農業高校のみなさんにも協力していただき、総勢33名でタデ原・長者原周辺において、オオハンゴンソウを中心に外来植物の引き抜き作業を行いました。

タデ原湿原に形成された群落。手前に花がありますが、奥の低木林にかけては花が落ち、種子を蓄えたものがびっしりと群生しています。(写真:ビジターセンター種村氏提供)

オオハンゴンソウの駆除活動は、数年前から毎年行っていますが、なかなか数が減りません。それは、種子と地下茎で増殖することと、強靭な生命力にあります。

なんと、根の破片が数グラム地中に残っているだけで、そこから再生してしまうのです。実にやっかいです。

したがって、参加者のみなさんもスコップやショベルで根を切らないように、丁寧に抜き取り作業を行っていました。

ただ引き抜くだけならまだしも、このように1株1株地道に引き抜いていくのは、時間もかかるし、根気もいります。

当日の作業では、すべてのオオハンゴンソウを駆除することはできませんでした。

今回引き抜いたものは量も多かったため、ビニールで包み込み、蒸し殺しの処理をしました。(写真:ビジターセンター種村氏提供)

活動を終えて…

オオハンゴンソウと初めて向き合った今年。想定外の生命力を肌で感じた活動になりました。来年はもう少し早く、また、他の方法を考えながら対策を練って取り組む必要があると感じました。

※特定外来生物については、外来生物法で栽培、運搬等の規制があります。詳しくは、環境省ホームページ「外来生物法」をご覧ください。http://www.env.go.jp/nature/intro/

他の植物を駆逐し、生態系に与える影響が大きいため、外来生物法で「特定外来生物」に指定されており、駆除活動が盛んに行われています。

オオハンゴンソウの花。すらっとした立ち姿と大きめな黄色の花が特徴。

そして現在、くじゅうのタデ原湿原・長者原地区もオオハンゴンソウの脅威にさらされています。

8月22日(月)、九重の自然を守る会と地元の九重・飯田高原観光協会の主催で、玖珠農業高校のみなさんにも協力していただき、総勢33名でタデ原・長者原周辺において、オオハンゴンソウを中心に外来植物の引き抜き作業を行いました。

タデ原湿原に形成された群落。手前に花がありますが、奥の低木林にかけては花が落ち、種子を蓄えたものがびっしりと群生しています。(写真:ビジターセンター種村氏提供)

オオハンゴンソウの駆除活動は、数年前から毎年行っていますが、なかなか数が減りません。それは、種子と地下茎で増殖することと、強靭な生命力にあります。

なんと、根の破片が数グラム地中に残っているだけで、そこから再生してしまうのです。実にやっかいです。

したがって、参加者のみなさんもスコップやショベルで根を切らないように、丁寧に抜き取り作業を行っていました。

ただ引き抜くだけならまだしも、このように1株1株地道に引き抜いていくのは、時間もかかるし、根気もいります。

当日の作業では、すべてのオオハンゴンソウを駆除することはできませんでした。

今回引き抜いたものは量も多かったため、ビニールで包み込み、蒸し殺しの処理をしました。(写真:ビジターセンター種村氏提供)

活動を終えて…

オオハンゴンソウと初めて向き合った今年。想定外の生命力を肌で感じた活動になりました。来年はもう少し早く、また、他の方法を考えながら対策を練って取り組む必要があると感じました。

※特定外来生物については、外来生物法で栽培、運搬等の規制があります。詳しくは、環境省ホームページ「外来生物法」をご覧ください。http://www.env.go.jp/nature/intro/

三俣山(みまたやま)の紅葉(10月22日撮影)

そんな紅葉を愛でながら、10月22日(土)にパークボランティアの皆さんと長者原(ちょうじゃばる)~坊ガツル間にある雨ケ池(あまがいけ)にて、登山道の補修作業を行いました。

雨ケ池では前にもお伝えしたとおり、登山道の浸食が激しく、今年度より本格的にボランティアの方々と、植生回復のための継続的な補修作業を行っています(9月21日、7月4日の記事ご参照)。

当日は、作業前に山本レンジャーによる登山道補修講習があり、その後、現地で土嚢積み作業を行いました。

流れてしまった土を土嚢袋へ入れ、口を縛って運び、元の場所に積む。

単純な作業ですが、前日に雨が降ったこともあって土嚢袋は重く、結構な重労働。運ぶ時には足元がグチュグチュで、いまに滑らないかとヒヤヒヤしました。

そんな状況の中で、作業中に熊本からいらっしゃった心強い登山者の方が協力してくれました(写真右下)。ありがとうございました!

登山道は人が歩けば地面が固められて、雨を吸収する力が弱まります。

そこにできた水たまりを登山者が歩いたり、雨水の流れ道になれば、登山道は荒れていきます。

また、水たまりを避けようと別の場所を歩き始めると、もう一本登山道が増えて、そこから登山道の拡幅がはじまり、植生が消失するということも懸念されます。

つまり、いまある必要最小限の登山道を補修して利用することが、持続可能な登山道利用につながるはずです。

したがって補修を行う上では、上の写真にある右側の箇所のように、雨水の流れを弱めて浸食速度を落とし、土砂の堆積を促していくことが大切です。

また、下の写真では3段に渡って土嚢を積みました。

ここは雨天時に滝のように雨水が流れ落ちる箇所であるため、今回の作業でどれほど効果があるのかを今後も観察していきたいと思います。

パークボランティアのみなさん、小雨の降る中、お疲れさまでした!