西表石垣国立公園

119件の記事があります。

2019年07月22日【石垣地域】米原海岸利用ルール試験運用開始!!

西表石垣国立公園 山田 駿

今回は米原海岸の利用ルールについて紹介させて貰います。

米原海岸は西表石垣国立公園石垣地域の北部に位置している自然海岸で、良好な自然環境を保っていることから、陸域海域ともに国立公園に指定されています。

特に海域は、砂浜からすぐ近くの礁地内にサンゴ群集が高い被度で広がっており、様々なサンゴ礁生態系が見られる上、多様な魚が生息している環境となっています。

そのため、スノーケリング等による自然観察が手軽に楽しめる海岸として、多くの観光客が訪れています。

↑米原海中景観

↑米原海中景観

また、米原海岸には隣接して石垣市が管理しているキャンプ場があり、キャンプ場利用客と、海岸の利用客が数多く訪れる石垣島有数の観光地となっています。

しかし、多くの人が手軽に訪れるあまりに、規制されている熱帯魚などの採取や、踏みつけによるサンゴの損傷など、自然公園法に反した利用客が後を絶ちません。

↑利用客の持参したたも網

↑利用客の持参したたも網

↑頻繁に採取されているカクレクマノミ

↑頻繁に採取されているカクレクマノミ

また、米原海岸は石垣市の指定海水浴場ではなく、海上監視員が常駐していない上、時にはリーフカレント(リーフの内側から外側に流れる強い流れのこと。離岸流とも呼ばれる)が起こる場所でもあり、安全上のトラブルも度々起こっています。

こうした課題・経緯を踏まえて、環境省の『サンゴ礁生態系保全行動計画2016-2020』の重要課題の一つ「サンゴ礁生態系における持続可能なツーリズムの推進」を念頭に置いたモデル事業として米原海岸の利用ルールづくりが選定されました。

多くの観光客が訪れる米原地域が主体となり、適正な利用ルールが運用されることを目指しています。

その利用ルールの内容及び運用体制を決めるために、2016年から環境省、沖縄県、石垣市、消防本部、海上保安部、地元のガイド団体、地元の関係者、環境保護団体など多くの関係者と共に協議を重ねてきました。

今年度は4年目を迎え、昨年度作成された利用ルールの試験運用を7月13日の3連休から開始しました。

その利用ルールの周知のために、以下のチラシ及びポスターを作成しました。

利用ルールのチラシとポスターを米原海岸周辺の施設や駐車場に掲示し、3連休の人が多く訪れる時間帯に周知活動としてチラシ配布及びお声がけを行いました。

↑7月14日午後の海岸の様子

↑7月14日午後の海岸の様子

↑キャンプ場内に設置したポスター

↑キャンプ場内に設置したポスター

まだまだ、この利用ルールの周知活動は始まったばかりです。

課題の多い中で試行錯誤し、多くの関係者や地域住民の方々のご協力を得ながら、利用ルールの運用の定着を目指していきます。

米原海岸を訪れる人達にこの利用ルールが少しでも伝わって欲しいと思いますし、米原地域を含む石垣島の人々が米原海岸にはこういうルールがあるんだと当たり前に認識することができたらと思っています。

米原海岸に訪れる人たちや米原海岸に携わる人たちに、この利用ルールが広がるよう拡散して頂ければ幸いです。

この取り組みは米原海岸をモデル地域としていますが、この様な取り組みを必要としている地域は他にもあると思います。

この利用ルールが定着し安全かつ豊かなサンゴ礁生態系が保全される米原海岸を目指し、ひいては他地域のサンゴ礁生態系を有する観光地でもこの取り組みをモデルに持続可能なツーリズムが定着しサンゴ礁生態系の保全に繋がることを切に願います。

↑米原の稚サンゴ

2019年07月01日この夏、ピナイサーラの滝で携帯トイレの試験運用を実施します。

西表石垣国立公園 西表 光森 康祐

こんにちは。西表自然保護官事務所の光森です。

6月29日に沖縄地方の梅雨明けが発表され、西表島でもカーチバイ(夏至南風)が吹いて、いよいよ本格的な夏が始まったな~と感じます。

環境省西表自然保護官事務所では、7月1日から8月31日までピナイサーラの滝において、西表島カヌー組合と協力して携帯トイレの試験運用を実施します。

西表石垣国立公園(西表地区)ピナイサーラの滝周辺での携帯トイレの試験実施について(環境省HP)

○ピナイサーラの滝とは

ピナイサーラの滝は、ピナイ=「顎ひげ」、サーラ=「下がったもの」の名前の通り、遠くから見ると白ひげが垂れ下がっているように見えます。

▲船浦海中道路から見たピナイサーラの滝

落差55mと沖縄県最高落差の滝で、滝そのものの景観はもちろん、カヌーでアクセスするとマングローブ干潟、湿地、亜熱帯照葉樹林帯、渓流域の連続した自然環境をコンパクトに見ることができるため、西表島で最も人気のある景勝地のひとつです。

しかし、ピナイサーラの滝や駐車場には公衆トイレはなく、滝周辺では「し尿」の影響によって、悪臭やティッシュのごみなど環境への影響が懸念されています。

今回、ピナイサーラの滝の環境保全のため、西表島カヌー組合に所属するガイド事業者ののツアー参加の希望者に、携帯トイレを無料配布しているほか、今までトイレ場として使われていたピナイサーラの滝の滝下、滝上の二か所に携帯トイレスペースを、上流のカヌー係留所に携帯トイレブースを設置しています。どうしても山の中でトイレに行きたくなってしまった方は、ガイドさんにお声かけください。

▲滝下トイレスペース

▲滝上トイレスペース

▲係留所トイレブース

使用済み携帯トイレは使用者自身が「使用済み携帯トイレ回収BOX」まで運搬します。

回収BOXはマーレー川駐車場、海中道路に設置しており、どちらもピナイサーラの滝へカヌーで行く際の拠点となります。

また、今後の携帯トイレの活用のため、アンケートの記入をお願いしています。

携帯トイレの在庫がなくなり次第終了となりますが、携帯トイレの確保や使用済み携帯トイレの廃棄など、維持管理体制が構築された場合は引き続き実施することもあります。

携帯トイレはあくまで補助的なものです。なるべくツアー参加前に公衆トイレなどで済ませておきましょう。

(オマケ)

日本一景色の良いトイレかもしれません。

2019年06月11日第2回パークボランティア定期活動@白浜集落

西表石垣国立公園 光森 康祐

こんにちは。西表自然保護官事務所の光森です。

今年度より、西表石垣国立公園パークボランティアでは、毎月第二土曜日に定期活動として西表島で、野生動物の交通事故防止のための県道の草刈り作業や外来生物の駆除作業、海岸清掃などを行っています。

その活動の第2回目として、今年1月に西表島の白浜集落で確認された特定外来生物の「ツルヒヨドリ」の駆除作業を6月8日(土)に実施しました。

「ツルヒヨドリ」とは、北アメリカ、南アメリカの熱帯地域原産のつる性の植物で、"つる"で巻きつきながら1日で10㎝ほどの猛烈な勢いで広がっていきます。折れたりちぎれたりした"つる"が地面に触れていると、そこから根を出して増えていき、1つの株は1年間で25m四方に広がります。ツルヒヨドリは他の植物を覆いながら生長するため、覆われた植物は光が当たらなくなり、枯れてしまいます。そのため、西表島在来の植物をはじめとする生態系に大きな影響を与える可能性があり、すぐに防除する必要があります。

まさに特定外来生物のお手本のような植物です。

▲ツルヒヨドリの葉の特徴

作業した場所は、林野庁で木酢液を散布して駆除試験をしています。

今回の活動は、主に木酢液を散布することができない水路に繁茂しているツルヒヨドリを駆除しました。

▲水路のツルヒヨドリの根

これは元々ある水路の堰(せき)ではなく、ツルヒヨドリの根が水路を埋め尽くし、約20㎝の段差になっています。この根を鎌や手で抜き取り、いったん水路から陸に上げて水分を落としてからゴミ袋に入れ、駆除しました。

▲作業前

▲作業後

突然、雨が降ったり晴れたりと天気がコロコロと変わる中での作業となりました。

また気温も高く、水路での作業なので泥で汚れるなど大変な作業でしたが、最終的には45Lのゴミ袋を15袋分駆除することができました。

また、来月の定期活動でも同じ場所を行う予定です。

今回、駆除したツルヒヨドリがどのように変化しているのか経過観察をしていきたいと思います。

2019年06月10日新しい命 ~サンゴのたまご~

西表石垣国立公園 神保彩葉

石垣自然保護官事務所の神保です。

先月、調査で海に出ると、独特のニオイが漂ってきました。

その要因はこちら。

ちょうど前日の5月19日夜、

石西礁湖で、サンゴが一斉産卵を行ったようで、

この日は、水面にサンゴの卵(スリック)が漂流していました。

拡大するとこんな感じ。

海の中に入ると、ピンク色のサンゴの卵たちが、たくさん浮遊していました。

こうしてできた受精卵は、しばらくプランクトン生活を経て、

プラヌラ幼生へと変わり、自ら泳ぎ、着底する場所を探します。

自分の生涯、生活するであろう場所を決める瞬間って、

どんな気持ちなのでしょうね。

優柔不断なプラヌラ幼生もいるのでしょうか。

新しい命が、たくさん育ちますように。

サンゴの産卵や白化、オニヒトデに関わる情報、

その他、サンゴに関わる情報等がありましたら、

下記のセンターまで、共有いただけると幸いです。

【国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター】

住所:沖縄県石垣市八島町2-27

TEL;0980-82-4902 FAX:0980-82-0279

HP:http://kyushu.env.go.jp/naha/coremoc/index.html

みなさまご協力の程、宜しくお願い致します。

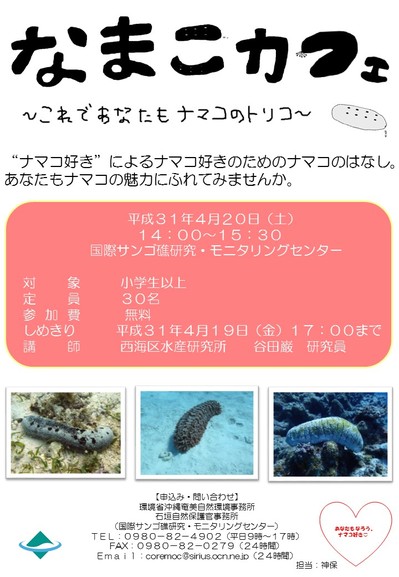

2019年05月13日なまこカフェ ~これであなたもナマコのトリコ~

西表石垣国立公園 神保彩葉

石垣自然保護官事務所の神保です。

4月20日(土) "ナマコ"をテーマとしたおはなし会、

「なまこカフェ ~これであなたもナマコのトリコ~ 」を開催しました。

神保・力作のチラシ (タイトルの文字にご注目。)

講師は、石垣島沿岸域のナマコを研究されている

西海区水産研究所の谷田さんをお招きしました。

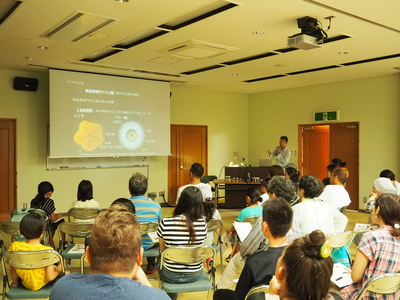

ナマコをテーマとしたマニアックなイベント。

果たして人が集まるのだろうかと、講師の方と心配していたところ、

なんと参加者48名。定員超えの大盛況なイベントとなりました。

満員御礼!なまこカフェスタート。

まずは、ナマコのからだのつくりをスライドで説明した後、

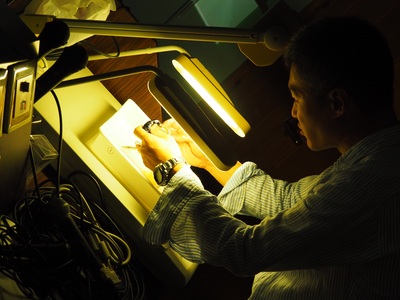

「実際にみてみましょう。」

ということで、クロナマコの解剖を開始!

なかなか見ることができないナマコの解剖に、参加者は釘付けでした。

サクッと解剖を行う講師の谷田さん。

からだのつくりの他に、

・小型の種のナマコは、分裂して増えることがあること

・巻き貝やヒトデ類等の、ナマコの天敵の紹介

・天敵から身を守るための、種類ごとに異なった驚きの仕組み

・ナマコは生態系の生産を高める重要な役割をしていること

・実は高級品!?な水産資源としてのナマコ

・ナマコの種類の紹介 など

たくさんの「ナマコのひみつ」をご紹介いただきました!

お話の後は、お楽しみのナマコとのふれあいタイム。

当日は10種類以上のナマコたちと、ふれあいを楽しみました。

本日のナマコたち①(何種類わかりますか?)

本日のナマコたち②

よく見慣れたナマコから、普段あまり見かけないナマコもおり、

小さな子どもから年配の方まで、幅広い年代の方々が、ナマコに夢中でした。

身近な生き物のひとつである"ナマコ"ですが、

よく考えてみると知らないことばかり。

みなさん、疑問が止まらない!といった様子でしたが、

終了時間がきたのでひとまず閉会としました。

参加者:「干しナマコを水で戻したら生き返りますか?」

講 師:「いいえ、生き返りません。」

閉会後も、講師に向けた質問が殺到しており、

みなさん「ナマコのトリコ」になっていたようです。

このイベントを通して、

身近な生き物全般に興味を持つきっかけになってくれたら嬉しいです。

以上、石垣自然保護官事務所から、イベントの報告でした。

2019年05月10日右目失明したカンムリワシを放鳥【石垣地域】

西表石垣国立公園 アクティブレンジャー 仲本

最近は、曇空の天気も多く、沖縄・奄美地方はそろそろ梅雨入りも間近ではないでしょうか。梅雨の時期は、急な落雷や局地的に激しい雨が降ることもありますので、お出かけ時には十分お気を付けください。

さて今回は、今年の1月に交通事故に遭って右目が失明したカンムリワシの成鳥を今月8日(水)に放鳥しましたので、ご紹介したいと思います。

今回放鳥したメスのカンムリワシは、小中学校の正門前の道路上で倒れていたところを通学中の児童生徒が発見し、保護されました。顔の右面を強打して、くちばしや右目に損傷を負い、重症の状態で動物病院へ搬送されました。

▲事故当時に搬送された放鳥個体

動物病院の獣医師さんやカンムリワシの保護活動をなさっているカンムリワシ・リサーチさん(民間団体)の懸命なリハビリのおかげで、順調に回復し、野生復帰が可能と判断されたことから、小中学校の児童生徒や関係者のみなさんに見守られながら、無事に放鳥会を実施することができました。

放鳥会では、小中学校の校庭で発見時から放鳥までの経緯について写真をお見せしながら小中学校のみなさんに説明しました。また、冬から春先ごろまでカンムリワシは求愛活動や子育て時期に入るため、道路上にエサを求めて現れる機会も増え、交通事故に遭うケースが増える傾向にあるため、注意してほしいことなどを説明しました。その後、カンムリワシ・リサーチの方から発見し保護につなげた小中学校の児童生徒に感謝状が贈呈されました。

▲放鳥までの経緯と交通事故の現状について説明

発見した児童生徒に愛称を名付けてもらい「トミージュニア」と命名されました。

▲大空へ羽ばたく放鳥個体

その後、小中学校の裏手の畑に移動しました。放鳥個体は、みんなに見守られながら、元気よく大空へと羽ばたき、近くの木にしばらく止まっていました。見守った子どもたちも「右目が失明していたので、ちゃんと飛べるか心配だったけど、しっかりと飛び立っていったので、うれしかった」と笑顔だったのが印象的でした。

放鳥した個体には、左足に黒カラーでPと刻印した足環を装着しています。足環のある個体の撮影に成功した場合は、下記のカンムリワシ・リサーチまでご連絡ください。撮影画像を添付の上、撮影場所、日時をお知らせください。 重要な生存確認情報として記録させていただきます。

連絡先 カンムリワシ・リサーチ

▲右目を失明したカンムリワシのメス(足環装着:左脚に黒カラーでPと刻印)

<カンムリワシの救護連絡先>

○石垣島

環境省石垣自然保護官事務所 0980-82-4768

石垣市教育委員会文化財課 0980-83-7269

○西表島

西表野生生物保護センター 0980-85-5581

カンムリワシの救護情報はカンムリワシ・リサーチHPをご覧ください。

2019年01月30日北部JPR活動(第五回~第七回)【石垣地域】

西表石垣国立公園 石垣 山田 駿

アクティブレンジャー日記をご覧の皆さんこんにちは。

石垣自然保護官事務所の山田です。

さて今回は北部子どもパークレンジャー(以下JPR)活動が無事に終了いたしましたので、その第五回~第七回の様子をお伝えしたいとおもいます。

11月の第五回北部JPR活動の舞台は石垣島北東部平久保半島。

ここには国立公園にも指定されている未舗装路の平野―明石エコロードがあり、ここを自転車で走ろうというもの。

題して「平野―明石エコロード凸凹サイクリング」です。

まずは安全にゴールまでたどり着けるように、自転車に乗る際の注意点のレクチャーをうけます。

そして凸凹道を一生懸命こいで約8㎞先の明石のゴールを目指します。

ここ平野―明石エコロードは一度、明石集落で途切れていますが、伊原間までこの未舗装路はつづいています。全体的には市道平久保半島東線(通称平久保半島エコロード)と呼ばれます。

なんといっても牧野景観越しに望むリーフ景観は絶景で、また海風が心地よく非常に気持ちいいサイクリングを楽しめました。

途中ハンドルがずれたりなどのトラブルもありつつも、なんとか全員ゴールすることができました。

第六回の舞台も再び平久保半島。

第五回は平久保半島を縦断しましたが、第六回は平久保半島の平久保地域から山を越えて安良地域に向かう安良越地として横断しました。

この道はかつて平久保半島東側に存在した安良村と西側にある平久保集落の重要な交通路として利用され、馬車も通っていたそうです。

そんな歴史あふれ、自然があふれる道を通ろうと子ども達だけではなく、子ども達の親御さんも多く集まりました。

しかし、この安良越地、一筋縄にはいきません。

道の至る所にヒルが生き血(!?)を求めて這いつくばっています。

ですので、長靴の上にストッキングを装着し、完全防備で安良越地に臨みます。

このヒルはなぜか人によって多く集まる人と、そうじゃない人がいるらしく、多い人ではゴールするまで100匹以上のヒルを取り除くヒルからモテモテ(!?)の人もいました。

勿論ヒルがいるのはごく自然の事で、自然あふれる証拠かもしれません。

この日は、ナナホシキンカメムシの群れや、国の天然記念物でもあるヤエヤマセマルハコガメ、そして非常に大きなガジュマルやギランイヌビワなど、多くの生き物たちに出会え、八重山特有の自然に触れることができました。

しかし、終わって感想を聞くとやっぱりヒル・・・!

印象が強い記憶は残りやすいですが、ヒルに懲りずまた平久保半島の自然に触れて欲しいものです。

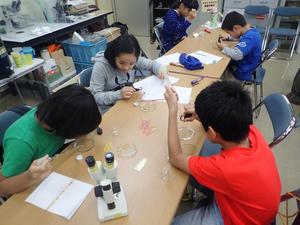

そして2018年度最後、第7回の活動の舞台は私たちアクティブレンジャーやレンジャーが普段勤務している石垣自然保護官事務所と併設している国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターにて行いました。

第7回は「北部子どもパークレンジャー実験室:プランクトンをつかまえろ!」と題しまして、身近な海の中にいる小さな生物プランクトンを採取して観察しようというものです。

プランクトンという言葉はよく聞くけれど、実際はどういうものか、考えるところからはじめました。

各々が考えるプランクトンを実際にかいてもらいます。

そして答え合わせ。

プランクトンという言葉に大きさは関係なく、水の中を漂う生き物のことです。

プランクトンについて学んだところで、今度はプランクトンを捕まえるプランクトンネットを自作していきます。

白いバンダナ、植木鉢の底敷、小瓶など市販されている身近なものを組み合わせて作っていきます。

そして完成したプランクトンネットを使い、センターからすぐ近くの漁港にてプランクトンの採取を試みます。

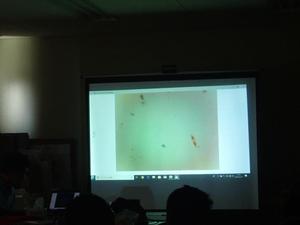

捕まえたプランクトンをシャーレやスライドガラスに移して顕微鏡やマイクロスコープを使って観察しました。

慣れない細かい作業に疲れてしまう子どももいましたが、みんなで色々なプランクトンを観察することができて良かったです。

これにて今年度の北部JPR活動は終了いたしました。

自然のなかで思いっきり身体を動かしてくたくたになるものから、じっくり生き物を観察

するものまで様々な活動を行ってきました。

この活動を通して普段から遊び場や学び場として国立公園を利用してもらえたらと思います。

そして大人になってたとえ石垣島や北部地域を離れてしまったとしても、この時の活動を思い出して素晴らしい自然に囲まれた場所に住んでいた事を誇りに、豊かな心を育んで貰えたら幸いです。

この活動は来年度も行う予定なので、今からどんな活動になるか楽しみです。

2019年01月28日国際サンゴ礁年2018 クロージングイベント報告【石垣地域】

西表石垣国立公園 神保彩葉

こんにちは。

石垣自然保護官事務所の神保です。

早いもので、もう1月も終わりを迎えようとしていますが、

前回告知させていただいた、国際サンゴ礁年2018クロージングイベント@石垣島の

ご報告をさせていただきます。

このイベントは、国際サンゴ礁年2018の一連の取り組みを共有するとともに、

サンゴ礁の恵みや保全、地球温暖化対策について広く周知するため、

主催:環境省、石垣市、共催:沖縄県、協力:WWF-Jによって、開催されたものです。

ステージプログラムでは、「やえやまサンゴカフェ」でおなじみ(?)のハカセと助手が再登場し、

全国各地で行われた国際サンゴ礁年2018の取り組みの振り返りをしてくれました。

ハカセと助手が再登場!

新ネタも披露!

振り返りの後は、石垣島内小学校によるサンゴ礁保全の学習成果を発表。

今回は、新川小学校、川平小学校、野底小学校、平久保小学校、八島小学校の5校が発表してくれました。

新川小学校

八島小学校

各校発表後の琉球大学土屋先生からの愛の詰まった(!?)質疑&講評に、

発表する子どもたちは、ハラハラドキドキな様子でした(^^;)

小学校の発表の後は、

琉球大学土屋先生と気象予報士・気象キャスター、井田寛子さんのトークショー!

土屋先生からは、「サンゴ礁の恵みと保全、わたしたちにできること」というテーマで、

サンゴ礁の重要さや自分たちにできることをわかりやすく説明いただきました!

井田キャスターからは、「2100年未来の天気予報」をご紹介!

データベースをもとに、未来の予想最高気温や台風の進路等もお話してくれました。

2100年全国の予想最高気温。

また、メインステージ以外にも、国際サンゴ礁年2018オフィシャルサポーター企業や様々な団体が

展示ブースで取り組み報告を行っておりました。

展示ブースの様子

↓詳細はこちらをご覧ください。

(オフィシャルサポーター企業)

ダイビングと海の総合サイト・オーシャナ記事

https://oceana.ne.jp/infomation/89230

そして!今回はゆるキャラがなんと3体も登場!

なかなかこの3体が揃うことはない!と会場では大人気!

ゆるキャラ撮影会のほかにも、各ブースを回るプレゼント付きのクイズラリーもあり、

子どもたちは喜んで参加していました。

左からWWFのコパンダ、石垣市のぱいーぐる、

つなげよう支えよう森里川海アンバサダーのアヒル隊長。

さらに、国際サンゴ礁年2018アンバサダーさかなクンから、ビデオメッセージが届きました!

さすがは人気者さかなクン!みなさん画面に見入っていました~。

これからもサンゴがあり続けるために、一人一人の想いを強く持ちましょう!

ラストは環境省自然環境局自然環境計画課の植田明浩課長が、

小学生とともにクローズ宣言をして、終了となりました。

「1・2・サンゴー!」の掛け声で終了です。

国際サンゴ礁年2018は終了しましたが、

この1年で広がったつながりを、さらに今後のサンゴ礁保全に活かしていきたいと思います。

以上、イベントのご報告でした!

2018年12月21日児童生徒の力作、展示しています。@石垣港離島ターミナル

西表石垣国立公園 光森 康祐

こんにちは。西表自然保護官事務所の光森です。

西表自然保護官事務所(西表野生生物保護センター)では毎年、竹富町の全ての小中学生を対象に「イリオモテヤマネコと希少動物を守ろう」絵画コンクールを開催しています。

今年度は昨年度を上回る41作品の応募がありました。

応募してくれた児童生徒の皆さん、ありがとうございました。

そして41作品の中から最優秀作品4点(大原港・上原港のヤマネコ紹介看板に採用)、優秀作品1点(冬の交通事故防止ポスターに採用)、佳作9点が選ばれました。

【大原港での表彰式(11/21)】

昨年度までは応募作品の絵画展を西表島東部の大原港と西表野生生物保護センターのみで行っていましたが、今年度からは西表島西部の方や他の竹富町の離島を利用する方に見てもらいやすい様に、上原港と石垣港離島ターミナルでも絵画展を開催しております。

◎石垣港離島ターミナル絵画展◎

日程 平成30年12月21日(金)~平成31年1月11日(金)

場所 石垣港離島ターミナル

年末年始で八重山諸島に訪れる機会がありましたらぜひご覧ください。

小中学生ならではの力強いタッチで勢いのある作品や、大人にはない視点の作品ばかりで、個人的には美術館に行くよりも魅力的な作品ばかりです。(あくまで個人的な感想です)

アクティブレンジャー日記をご覧の皆様、こんにちは。

今回は石垣島北部地域子どもパークレンジャー活動の第1回~第3回の様子をお伝えしていきます!

地元ガイドさんと共に行っているこの事業は、石垣島北部に住んでいる子ども達を対象に、国立公園の自然の中で親しむ機会をつくり、自然を守っていく大切さを伝えようと行われています。

今年度第1回の活動の舞台は、石垣島野底地域に位置する「吹通川(ふきどおがわ)」です!

ここには広大なマングローブ林が広がり、西表石垣国立公園に指定されているだけでなく、天然記念物として石垣市の文化財に指定されている場所です。

第1回の活動のタイトルは「吹通川たんけん隊」。

カヌーで川を上り、途中から歩いてゴールである滝を目指します。

カヌーを漕ぐこと自体初めての子も多いので、まずはガイドさんからカヌーの漕ぎ方のレクチャーを受けます。

最初はうまく進めない子ども達も、段々と慣れてきて乗りこなせるようになりました。

浅くなってきた奥地のマングローブ林でカヌーから降りて、この場所のマングローブ林の特徴や、立ち枯れの原因、それに伴い植樹をしたことなどの説明を受けます。

ここからは更に上流を目指して歩いていきます。

歩いている途中から少し川の雰囲気が変わり、岩場となります。

約2㎞という短い間にも川の環境が変わっていくのが、吹通川の特徴でもあります。

そしてようやく滝に到着!

歩いてほてった身体を冷やすようにみんな滝に打たれていました。

滝の下にてみんなで記念撮影!

無事に全員でケガなく到着できて良かったです。

さて、第2回の活動の舞台は、これまた野底地域にある野底林道が舞台です。

第2回の活動のタイトルは「アコークローの生き物調査」です。

アコークローとは、沖縄の方言で「明るい暗い」の意を指し、夕暮れ時の時間帯の事を言うそうです。

その夕暮れ時は昼行性の生き物の活動が収まっていき、夜行性の生き物が活動をし始める時間帯で、様々な生き物の様子を観察することができます。 ↑活動開始前国立公園看板にて記念写真

↑活動開始前国立公園看板にて記念写真

そこで2班に分かれて、見えた生き物や聞こえた生き物の声を記録していき、時間による生き物の移り変わりを実感してもらいます。

普段、夜に出歩く事はなかなか少ないので、子ども達は少し興奮気味にどんどん先へと進んでいってしまいます。そこでときおり見かける夜の生き物に注意を向けてもらい、昼間との活動の違いや、夜にしか見られない生きものの姿などを観察して貰いました。

カエルだけでも5種確認するなど、多くの生き物を観察することができ、貴重な経験になったことと思います。

第3回の舞台は石垣島北部平久保半島の西側に位置する久宇良の海です。

タイトルは「サバニに乗って、サンゴ礁スノーケリング」。

沖縄の伝統的な小型船であるサバニに乗ってポイントまで行き、スノーケリングをしてサンゴ礁に生息する生き物を観察して貰おうというものです。

活動日の近日に台風が通過しており、実施できるか心配していましたが、風も波も強くなく、無事に活動を実行できる運びとなりました。

当日は大小3艇の船に分かれて乗船しました。

いざ行かん!サンゴ礁ポイントへ!と帆をあげると一気にテンションが高まります。

風の力を受けぐいぐい進み、漕ぐ力をほとんど必要にしてないようにも思える程でした。

15分ほど船を走らせ、サンゴ礁のポイントにつきました。

そこには、とても生き生きとしたサンゴたちが広がっていました。 その様子を、スノーケルを用いて観察して貰います。

その様子を、スノーケルを用いて観察して貰います。

時にはクマノミも観察することができました。 ↑カクレクマノミ(他にもハマクマノミが確認できました)

↑カクレクマノミ(他にもハマクマノミが確認できました)

1時間ほどスノーケリングをして、また船に乗り、浜へと戻ります。

反対方向となりましたが、うまく風の力を利用して行きよりもスピードが出ているように思えました。

時には海賊船のように向かいあってふざけあったり(笑)

伝統的なサバニの文化を実体験してもらい、身近な海の中のサンゴの広がりを観察することができ、夏休みに入ったばかりの日曜日にとても良い夏のスタートがきれたのではないかと思います。

どの活動もケガ無く、それぞれ全く違った北部地域の自然を楽しんで貰う事ができました!

これからも地元の自然を知り、普段から国立公園の素晴らしい自然に親しみを持って貰いたいと思います。