阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇

146件の記事があります。

2014年03月14日火口規制解除!【阿蘇地域】

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 アクティブレンジャー 田上

この冬、大雪に見舞われた阿蘇も雪はほとんど溶け、春の訪れを感じさせる野焼きが始まっています。

お椀を伏せたようなかわいい形の火山の「米塚」も先週野焼きが行われ真っ黒になり、春の芽吹きの準備が整いました。

野焼きあとの米塚

さて、春の観光シーズンを前に、阿蘇火山の関係者はやきもきしておりました、というのも、昨年の12月27日に火山活動が高まったため、噴火警戒レベルが「2」に引き上げられていて、阿蘇観光の目玉の一つでもある「火口見学」ができない状態でした。

しかし、一昨日(3月12日)の11:00時点で、約2ヶ月半ぶりに火山活動が平常であることを示す、噴火警戒レベル「1」に下げられ、11:30から火口見学ができる状態なりました!規制解除に居合わせた観光客やバスは次々と上っていき、火口周辺ににぎやかさが戻り、観光シーズンも迫っていたので、ホッとしました。

規制解除にあわせて、火口周辺施設の点検に火口周辺へ上がってみると、火山灰(阿蘇ではヨナといいます)が降ったせいか、木柵や遊歩道、案内板、駐車場など全体的に黒ずんでいて、道路の白線が白でなくなっていました。

また、湯だまりも1割未満と極めて少なく、今までにない噴気の音がゴォーゴォーと響きわたり、この2ヶ月半でずいぶんと雰囲気が変わったように感じました。でも、施設点検の結果、特に問題は認められなかったので、火口見学に支障はございません!

3/12の火口の噴煙

阿蘇火山の醍醐味は、活動を続ける火口の様子を眼下に見ることができることで、他にはない自慢です。

本当に迫力があり、すごいんです!

観光シーズンに合わせたかのように、火口見学もできるようになったので、阿蘇山上へも足をお運び下さい。

お椀を伏せたようなかわいい形の火山の「米塚」も先週野焼きが行われ真っ黒になり、春の芽吹きの準備が整いました。

野焼きあとの米塚

さて、春の観光シーズンを前に、阿蘇火山の関係者はやきもきしておりました、というのも、昨年の12月27日に火山活動が高まったため、噴火警戒レベルが「2」に引き上げられていて、阿蘇観光の目玉の一つでもある「火口見学」ができない状態でした。

しかし、一昨日(3月12日)の11:00時点で、約2ヶ月半ぶりに火山活動が平常であることを示す、噴火警戒レベル「1」に下げられ、11:30から火口見学ができる状態なりました!規制解除に居合わせた観光客やバスは次々と上っていき、火口周辺ににぎやかさが戻り、観光シーズンも迫っていたので、ホッとしました。

規制解除にあわせて、火口周辺施設の点検に火口周辺へ上がってみると、火山灰(阿蘇ではヨナといいます)が降ったせいか、木柵や遊歩道、案内板、駐車場など全体的に黒ずんでいて、道路の白線が白でなくなっていました。

また、湯だまりも1割未満と極めて少なく、今までにない噴気の音がゴォーゴォーと響きわたり、この2ヶ月半でずいぶんと雰囲気が変わったように感じました。でも、施設点検の結果、特に問題は認められなかったので、火口見学に支障はございません!

3/12の火口の噴煙

阿蘇火山の醍醐味は、活動を続ける火口の様子を眼下に見ることができることで、他にはない自慢です。

本当に迫力があり、すごいんです!

観光シーズンに合わせたかのように、火口見学もできるようになったので、阿蘇山上へも足をお運び下さい。

2014年02月27日草原しんぶんぬりえ・絵画コンテスト表彰式・展示について【阿蘇地域】

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 アクティブレンジャー 藤田

今年の冬は例年にない大雪が降り、阿蘇ではあちこちで雪合戦や立派な「かまくら」がお目見えしました。しかし、雪をみてワクワクすることもあれば、農畜産業などには大きな被害が出ています。

また、阿蘇中岳も火山活動が活発化しており、火口周辺警報(噴火警戒レベル2)発令中です。早く収まってほしいのですが、自然と共に暮らしていることの関わりの深さを実感しています。

さて、タイトル表記にもありますが、「子どもそうげんしんぶん」とは、「阿蘇の草原を未来へ」引き継ぐ、阿蘇草原再生事業の一環として年2回発行しているものです。阿蘇の草原に関心を持ってもらうことを目的に、小学校1~3年生を対象としてぬり絵を募集しました。今回は第16・17回目となります。

第16回については12月のAR日記に投稿していますので、今回は第17回ぬりえコンテストの紹介をします。テーマは「野焼き後の草原」~芽吹きを助ける野焼き~イラストは、前回同様、阿蘇市在住で活躍されているイラストレーターの「あべまりあさん」にお願いし、238点ものたくさんの応募をいただきました。

入賞作品では、野焼き後の草原に咲く花「キスミレ」や「ハルリンドウ」「サクラソウ」などがきれいな色で描かれ、人々や動物が草原に集い、楽しんでいる様子がイキイキと描かれています。

第17回ぬりえコンテスト入賞作品

同しんぶんにて、「第7回阿蘇の草原を描こう!絵画コンテスト」も小学生及び中学生を対象とし募集しました。今回は、「阿蘇の草原に関係すること」をテーマに絵画を募集したところ、22点の応募をいただきました。

あか牛と草原を描かれた作品が多く、入賞作品では、あか牛とのふれあいが浮かんでくるような、より身近な存在として描かれていました。

第7回絵画コンテスト入賞作品

表彰式は、晴天に恵まれた2月23日(日)に、作品展示を行っている国立公園阿蘇・公園情報センターにて開催しました。

毎年、出品してくれる子どもたちの成長も見られたり、「お兄ちゃんが昨年受賞したので、今年は(弟さんが)入賞目指してがんばったんです!」との声も聞かれました。

また、あべまりあ氏から魂が輝くための【さんかく△】のお話や、まりあちゃんの健康体操を子どもも大人も一緒に体を動かして、和やかな雰囲気の中で行われました。

式のあとは、自然公園財団阿蘇支部の協力のもと、草原のススキで「ミニホウキつくり体験」を行い、「思ったより簡単だったので、また家でも作ってみたい!!」とたいへん喜ばれていました。

表彰式の様子

【お知らせ】

展示案内:第17回 ぬりえ応募全作品238点・第7回絵画22点(入賞作品含む)

第16回入賞作品

展示期間:平成26年3月5日(水)まで

場 所: 国立公園阿蘇・公園情報センター

阿蘇市黒川974-9

電話:0967-34-2171

開館8:00~17:00・入館無料

http://www.bes.or.jp/aso/accessmap.html

また、阿蘇中岳も火山活動が活発化しており、火口周辺警報(噴火警戒レベル2)発令中です。早く収まってほしいのですが、自然と共に暮らしていることの関わりの深さを実感しています。

さて、タイトル表記にもありますが、「子どもそうげんしんぶん」とは、「阿蘇の草原を未来へ」引き継ぐ、阿蘇草原再生事業の一環として年2回発行しているものです。阿蘇の草原に関心を持ってもらうことを目的に、小学校1~3年生を対象としてぬり絵を募集しました。今回は第16・17回目となります。

第16回については12月のAR日記に投稿していますので、今回は第17回ぬりえコンテストの紹介をします。テーマは「野焼き後の草原」~芽吹きを助ける野焼き~イラストは、前回同様、阿蘇市在住で活躍されているイラストレーターの「あべまりあさん」にお願いし、238点ものたくさんの応募をいただきました。

入賞作品では、野焼き後の草原に咲く花「キスミレ」や「ハルリンドウ」「サクラソウ」などがきれいな色で描かれ、人々や動物が草原に集い、楽しんでいる様子がイキイキと描かれています。

第17回ぬりえコンテスト入賞作品

同しんぶんにて、「第7回阿蘇の草原を描こう!絵画コンテスト」も小学生及び中学生を対象とし募集しました。今回は、「阿蘇の草原に関係すること」をテーマに絵画を募集したところ、22点の応募をいただきました。

あか牛と草原を描かれた作品が多く、入賞作品では、あか牛とのふれあいが浮かんでくるような、より身近な存在として描かれていました。

第7回絵画コンテスト入賞作品

表彰式は、晴天に恵まれた2月23日(日)に、作品展示を行っている国立公園阿蘇・公園情報センターにて開催しました。

毎年、出品してくれる子どもたちの成長も見られたり、「お兄ちゃんが昨年受賞したので、今年は(弟さんが)入賞目指してがんばったんです!」との声も聞かれました。

また、あべまりあ氏から魂が輝くための【さんかく△】のお話や、まりあちゃんの健康体操を子どもも大人も一緒に体を動かして、和やかな雰囲気の中で行われました。

式のあとは、自然公園財団阿蘇支部の協力のもと、草原のススキで「ミニホウキつくり体験」を行い、「思ったより簡単だったので、また家でも作ってみたい!!」とたいへん喜ばれていました。

表彰式の様子

【お知らせ】

展示案内:第17回 ぬりえ応募全作品238点・第7回絵画22点(入賞作品含む)

第16回入賞作品

展示期間:平成26年3月5日(水)まで

場 所: 国立公園阿蘇・公園情報センター

阿蘇市黒川974-9

電話:0967-34-2171

開館8:00~17:00・入館無料

http://www.bes.or.jp/aso/accessmap.html

2013年12月16日「阿蘇千年の草原再生シンポジウムin福岡」【阿蘇地域】

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 アクティブレンジャー 藤田

今年も残すところあと僅か・・・師走という名の如く慌ただしく日々が過ぎていきますが、皆さまいかがお過ごしですか?

去る12月3日(火)アクロス福岡のイベントホールにて、

かけがえのない阿蘇千年の草原を次世代へ

人と生きものが集うあそ草原の恵みと魅力発見!!

「阿蘇千年の草原再生シンポジウムin福岡」が開催されました。

福岡の皆さんに、阿蘇の草原のよさを知っていただくために、11月のイベントに引き続き、福岡在住の野焼きボランティアの方や、阿蘇の草原について興味を持たれている方々が集まりました。

基調講演は草原再生協議会会長 高橋佳孝先生です。阿蘇の草原の魅力・危機・守る取り組みなど、分かりやすくお話していただきました。先生のお話は何度聞いても心を打たれます。

会場をさらに盛り上げてくれたのが、阿蘇のあか牛くんとくまモン。野焼きボランティア研修に草原一口オーナー制度、ASO草原ファンクラブなどなど・・これから始まる取り組みを紹介してくれました。

座談会は、「みんなで草原ば守るバイ!」と題して

農民・あそ代表 町古閑牧野の市原組合長、

草原生きもの係・あそ代表 南阿蘇ビジターセンターの井上さん、

合い言葉は恩返し・ふくおか代表 野焼きボランティア池上さん

千年委員会委員長の坂本先生

座長として、九州大学島谷教授をお招きして、パネルディスカッションがありました。

それぞれの活動は違うけれど、守りたい気持ちは同じ・・・なにより、阿蘇がお好きなことがググッと伝わり、その熱気で会場が暑くて、季節を忘れる程でした。

草泊まりの前で記念撮影。

野焼きボランティアの方々が、阿蘇の草原での活動を地元福岡でPRできることを喜ばれており、「草泊まり作り」や会場設営で張り切られてる姿に感動!!

みなさんに愛されて、支えられている「阿蘇」を再確認。「阿蘇の草原」のすばらしさを伝え、守っていかなければと気持ちも新たにすることができました。

去る12月3日(火)アクロス福岡のイベントホールにて、

かけがえのない阿蘇千年の草原を次世代へ

人と生きものが集うあそ草原の恵みと魅力発見!!

「阿蘇千年の草原再生シンポジウムin福岡」が開催されました。

福岡の皆さんに、阿蘇の草原のよさを知っていただくために、11月のイベントに引き続き、福岡在住の野焼きボランティアの方や、阿蘇の草原について興味を持たれている方々が集まりました。

基調講演は草原再生協議会会長 高橋佳孝先生です。阿蘇の草原の魅力・危機・守る取り組みなど、分かりやすくお話していただきました。先生のお話は何度聞いても心を打たれます。

会場をさらに盛り上げてくれたのが、阿蘇のあか牛くんとくまモン。野焼きボランティア研修に草原一口オーナー制度、ASO草原ファンクラブなどなど・・これから始まる取り組みを紹介してくれました。

座談会は、「みんなで草原ば守るバイ!」と題して

農民・あそ代表 町古閑牧野の市原組合長、

草原生きもの係・あそ代表 南阿蘇ビジターセンターの井上さん、

合い言葉は恩返し・ふくおか代表 野焼きボランティア池上さん

千年委員会委員長の坂本先生

座長として、九州大学島谷教授をお招きして、パネルディスカッションがありました。

それぞれの活動は違うけれど、守りたい気持ちは同じ・・・なにより、阿蘇がお好きなことがググッと伝わり、その熱気で会場が暑くて、季節を忘れる程でした。

草泊まりの前で記念撮影。

野焼きボランティアの方々が、阿蘇の草原での活動を地元福岡でPRできることを喜ばれており、「草泊まり作り」や会場設営で張り切られてる姿に感動!!

みなさんに愛されて、支えられている「阿蘇」を再確認。「阿蘇の草原」のすばらしさを伝え、守っていかなければと気持ちも新たにすることができました。

2013年11月29日「第16回ぬりえコンテスト」作品展示のお知らせ【阿蘇地区】

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 アクティブレンジャー 藤田

28日(木)から雪が降りはじめ、阿蘇山上や外輪山は真っ白になっています。朝の気温は阿蘇乙姫で1℃、足下が冷た~い阿蘇から“心があったかくなるような”お知らせです。

草原再生事業の一環として、年に2回「草原しんぶん」を発行し、阿蘇郡市内の子供達に草原に興味をもってもらうこと、また親子で草原について考えてもらうきっかけをつくるため、草原新聞を通してぬりえや絵画のコンテストを実施しています。

今回は、「子どもそうげんしんぶん第16号」の全体のテーマである、「阿蘇のくらしと草原」に関連して、草原のススキを牛が食べることにより野草堆肥ができる。その肥料を施すとフカフカの土ができ、おいしい野菜が採れることなどを、楽しみながら学んでもらえるようにしています。

また、ぬりえのイラストは、阿蘇くじゅう国立公園指定80周年プレ企画として、阿蘇市在住で活躍されているイラストレーターの「あべ まりあ先生」にお願いしました。各小学校にも出前授業もされており、子どもたちの人気も高いんですよ。

金賞作品

今回集まった作品数は345点とたくさんのご応募をいただきました。表情が豊かな人物と色とりどりの野菜など、どれも甲乙つけがたいステキな作品ばかり。

ご応募いただいた全作品を下記の日程にて展示しています。かわいらしい作品をぜひ、ご覧ください。

展示の様子

展示期間:平成25年12月8日(日)まで

場 所: 国立公園阿蘇・公園情報センター

阿蘇市黒川974-9

電話:0967-34-2171

開館8:00~17:00・入館無料

http://www.bes.or.jp/aso/accessmap.html

※展示会場が昨年とは変更になっており、阿蘇登山道路坊中線(東登山道)を阿蘇駅から3分程登った所にある山小屋風の建物です。お気軽にご来館ください。

このぬりえの、とびっきりの笑顔をみたら、ほっこりあったかい気持ちになりませんか?

そして阿蘇は今、「紅葉と雪のコラボレーション」が見られます。国道などの一般道に積雪はありませんのでお気軽にこれますよ。しかし、山上には冬用タイヤやチェーンが必要です。冬対策の上、みなさまのお越しをお待ちしています。

草原再生事業の一環として、年に2回「草原しんぶん」を発行し、阿蘇郡市内の子供達に草原に興味をもってもらうこと、また親子で草原について考えてもらうきっかけをつくるため、草原新聞を通してぬりえや絵画のコンテストを実施しています。

今回は、「子どもそうげんしんぶん第16号」の全体のテーマである、「阿蘇のくらしと草原」に関連して、草原のススキを牛が食べることにより野草堆肥ができる。その肥料を施すとフカフカの土ができ、おいしい野菜が採れることなどを、楽しみながら学んでもらえるようにしています。

また、ぬりえのイラストは、阿蘇くじゅう国立公園指定80周年プレ企画として、阿蘇市在住で活躍されているイラストレーターの「あべ まりあ先生」にお願いしました。各小学校にも出前授業もされており、子どもたちの人気も高いんですよ。

金賞作品

今回集まった作品数は345点とたくさんのご応募をいただきました。表情が豊かな人物と色とりどりの野菜など、どれも甲乙つけがたいステキな作品ばかり。

ご応募いただいた全作品を下記の日程にて展示しています。かわいらしい作品をぜひ、ご覧ください。

展示の様子

展示期間:平成25年12月8日(日)まで

場 所: 国立公園阿蘇・公園情報センター

阿蘇市黒川974-9

電話:0967-34-2171

開館8:00~17:00・入館無料

http://www.bes.or.jp/aso/accessmap.html

※展示会場が昨年とは変更になっており、阿蘇登山道路坊中線(東登山道)を阿蘇駅から3分程登った所にある山小屋風の建物です。お気軽にご来館ください。

このぬりえの、とびっきりの笑顔をみたら、ほっこりあったかい気持ちになりませんか?

そして阿蘇は今、「紅葉と雪のコラボレーション」が見られます。国道などの一般道に積雪はありませんのでお気軽にこれますよ。しかし、山上には冬用タイヤやチェーンが必要です。冬対策の上、みなさまのお越しをお待ちしています。

2013年11月05日阿蘇の草原を維持するために!【阿蘇地域】

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 アクティブレンジャー 田上

目の前に広がる風景が、“すべて草原”という風景を見たことがありますか?

例えば下の写真のような・・広々としてとても開放的な風景です。

日本の気候の場合、高山など自然条件の厳しいところを除き、大半は森林になりますが、阿蘇では野焼きや放牧など人々の営みによって草原の状態が維持されており、その結果、貴重な草原性の植物・昆虫が見られ、また人々を魅了する景観でもあります!

これらの動植物、景観さらには草原の文化を後世に残していくためには、阿蘇の人々が脈々と継続してきた採草(草刈り)、牛馬の放牧、輪地(わち)切り、野焼きなどの作業をこれからも続けていく必要がありますが、農畜産形態の変化や後継者不足などにより地元の方々だけで、これまで通りこれらの作業を継続していくことが難しく、特に輪地切り・野焼きは重労働で危険な作業のため、人手が多く必要です。ここで活躍しているのが「野焼き支援ボランティア」で、年間で延べ約2000人のボランティアが作業に協力しています。

この時期(9~11月頃)の草原では春の野焼きの準備として「輪地切り」が実施されています。これは、野焼きを行う草原の近くの山林や建物に火が移らないようにするための防火帯づくりを、牧野組合長を筆頭に地元牧野の方とボランティアが協力し帯状に草を刈り込む作業で、安全に野焼きを行う上で最も重要な作業です。

写真は平地での様子ですが、場所によっては急傾斜地や草丈が身長以上のところも多々あり、刈り払い機を使用するため、安全面には特に注意を払って作業していました。

最近の阿蘇地域は、世界農業遺産登録、草原特区への指定、世界ジオパークへの推薦など気運や関心が高まっており、このどれもが「草原」と深く関わっているので、これを機に草原の維持・再生に対する取組みもより活発化するといいなと思います。

例えば下の写真のような・・広々としてとても開放的な風景です。

日本の気候の場合、高山など自然条件の厳しいところを除き、大半は森林になりますが、阿蘇では野焼きや放牧など人々の営みによって草原の状態が維持されており、その結果、貴重な草原性の植物・昆虫が見られ、また人々を魅了する景観でもあります!

これらの動植物、景観さらには草原の文化を後世に残していくためには、阿蘇の人々が脈々と継続してきた採草(草刈り)、牛馬の放牧、輪地(わち)切り、野焼きなどの作業をこれからも続けていく必要がありますが、農畜産形態の変化や後継者不足などにより地元の方々だけで、これまで通りこれらの作業を継続していくことが難しく、特に輪地切り・野焼きは重労働で危険な作業のため、人手が多く必要です。ここで活躍しているのが「野焼き支援ボランティア」で、年間で延べ約2000人のボランティアが作業に協力しています。

この時期(9~11月頃)の草原では春の野焼きの準備として「輪地切り」が実施されています。これは、野焼きを行う草原の近くの山林や建物に火が移らないようにするための防火帯づくりを、牧野組合長を筆頭に地元牧野の方とボランティアが協力し帯状に草を刈り込む作業で、安全に野焼きを行う上で最も重要な作業です。

写真は平地での様子ですが、場所によっては急傾斜地や草丈が身長以上のところも多々あり、刈り払い機を使用するため、安全面には特に注意を払って作業していました。

最近の阿蘇地域は、世界農業遺産登録、草原特区への指定、世界ジオパークへの推薦など気運や関心が高まっており、このどれもが「草原」と深く関わっているので、これを機に草原の維持・再生に対する取組みもより活発化するといいなと思います。

2013年10月11日阿蘇の秋を紹介【阿蘇地域】

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 アクティブレンジャー 田上

10月に入っても日中の平均気温は21℃とあまり下がりませんが、

阿蘇の風景はしっかりと秋を迎えています。

この時期の草原では、干し草刈り(採草作業)が盛んに行われています。

阿蘇の農作業の一つで、刈った草は冬場の牛や馬のエサや畜舎の敷床、

牛糞などと混ぜて畑の堆肥として利用されます。

昔は機械が無かったので、刃渡り40cmほどの大鎌をふるって刈っていたとのことですが、

最近では、平坦地は大型機械、傾斜地は刈り払い機というのが主流です。

米塚周辺の干し草刈りの模様と大型機械

米塚周辺のなだらかな草原は大型機械で採草され、

刈った跡には幾何学的な模様が現れます。何とも不思議な感じです。

さて、米塚からさらに山の方向へ移動すると草千里ヶ浜が見え、

その南側にはどーんと烏帽子岳が鎮座しています。

烏帽子岳の登山道沿いには冬を除いて、季節ごとに野の花が咲き登山客の目を楽しませます。

この時期はリンドウ、アキノキリンソウ、ワレモコウ、ヤマラッキョウ、

ツクシアザミ、ゲンノショウコなど、意外と彩り豊かです。

リンドウとアキノキリンソウ、そしてヤマラッキョウ

これらが咲き終わるといよいよ冬が訪れます。

秋ならではの阿蘇の風景や植物を見にきませんか?

天候によっては肌寒く感じることもあるので、お越しの際は上着をお忘れなく。

阿蘇の風景はしっかりと秋を迎えています。

この時期の草原では、干し草刈り(採草作業)が盛んに行われています。

阿蘇の農作業の一つで、刈った草は冬場の牛や馬のエサや畜舎の敷床、

牛糞などと混ぜて畑の堆肥として利用されます。

昔は機械が無かったので、刃渡り40cmほどの大鎌をふるって刈っていたとのことですが、

最近では、平坦地は大型機械、傾斜地は刈り払い機というのが主流です。

米塚周辺の干し草刈りの模様と大型機械

米塚周辺のなだらかな草原は大型機械で採草され、

刈った跡には幾何学的な模様が現れます。何とも不思議な感じです。

さて、米塚からさらに山の方向へ移動すると草千里ヶ浜が見え、

その南側にはどーんと烏帽子岳が鎮座しています。

烏帽子岳の登山道沿いには冬を除いて、季節ごとに野の花が咲き登山客の目を楽しませます。

この時期はリンドウ、アキノキリンソウ、ワレモコウ、ヤマラッキョウ、

ツクシアザミ、ゲンノショウコなど、意外と彩り豊かです。

リンドウとアキノキリンソウ、そしてヤマラッキョウ

これらが咲き終わるといよいよ冬が訪れます。

秋ならではの阿蘇の風景や植物を見にきませんか?

天候によっては肌寒く感じることもあるので、お越しの際は上着をお忘れなく。

2013年09月10日阿蘇草原環境学習:指導者講習会の報告 【阿蘇地域】 藤田・田上

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 アクティブレンジャー 藤田

平成21年度から5カ年計画で取り組んでいる「阿蘇草原キッズ・プロジェクト」の一環として、学校の先生や草原学習に興味のある方々を対象に、阿蘇青少年交流の家が主催となり、阿蘇の北側【阿蘇谷編】と南側【南郷谷編】にて別日程で実施しました。

【阿蘇谷編】は、阿蘇青少年交流の家にて開催し、17名の参加がありました。阿蘇草原再生協議会の会長から、阿蘇の気候や土壌・水、草原保全の取り組みなどをわかりやすく、楽しく、お話してくださいました。そのあとは牧野に移動し草原探索。いがいが・あまい香り・ひかるものなど、見たまま感じたままをワークシートに記入してもらいました。つい名前や特徴など解説から入りがちな大人の方々には新鮮だったようです。

午後からは、あか牛へのエサやり体験!ふすまや味噌をまぜたものを丸めて、最初はこわごわ手を伸ばしていたのが、いつの間にか活き活きとした表情に変わって、どんどん牛の口に運んでいました。質問もストップをかけないと止まらないくらいの盛り上がり。自然に触れて、生きものに触れて、現場の生の声を聞くことで、子どもも大人も変わる。体感することの大切さを改めて感じました。

実践発表は、小学3年~6年まで草原学習に取り組まれている阿蘇市内の小学校の先生から子どもたちの変化や学校に根付かせた経緯と課題など、熱い思いが伝わってくるお話でした。

「まずは地元からでしょ!」と、阿蘇郡市内の学校で草原学習プログラムの授業へのカリキュラム化を推進していますが、参加者の方からは「なんで阿蘇だけなの?熊本市内や他県にも広めるべき」との声が多く上がり実施者としてはうれしい限り。「次の南郷谷編も参加したい!」と、なんと半数近くが申し込まれました。

田上AR、【南郷谷編】はどうですか~~?

【南郷谷編】は南阿蘇村にて開催し、阿蘇の自然に関わるボランティアの方や学校の先生など23名の参加でした。講義では、「阿蘇の地形と地質」、「草原の生物多様性」、「阿蘇草原キッズ・プロジェクト」について、それぞれ講師に熱く語って頂きました。分野は異なっていますが、“草原”を後世に伝えへていくためにはどれも重要なトピックです!

もちろん講義だけではなく、フィールドワークも実施しました。南阿蘇村内の牧野に移動し、まず組合長さんからあか牛の生態、草原と動植物の関係、牧野の管理作業、牧野を維持する苦労・重要さなどについてお話しを頂きました。草原に一番近いところで働かれている方の生の声にはとても力があり、参加者からもたくさんの質問が飛び交い・・・少々時間をオーバーしてしまいました。

その後、草原に出向き、初秋の草原の植物や、オオルリシジミとクララのように昆虫と草原性植物の関係(食草)について、実際に植物を観察しながらレクチャーを受けました。普段、植物をしっかりと観察する機会はなかなかないので、参加者から「へ~!」、「おお!」など驚きの声が上がっていました。

組合長のお話しと草原散策

阿蘇谷編、南郷谷編ともに研修の最後に、1日のふりかえりを行いました。開会の時に参加者の皆さんへは講習会のテーマとして『草原学習にどう取り組んでいきたいか?』ということを念頭に、有効な取り組みや課題・改善点を考えつつの受講をお願いしていたので、最後に皆さんの意見を出し合いました。

有効なことはやはり草原での観察・牛とのふれあいなどの実体験や現場の生の声を聞くことであり、大人の皆さんもとても印象に残ったようです。また、子供たちへの伝え方、牧野の協力体制、草原学習の窓口等々・・課題も挙げられたので、より草原学習に取り組みやすくなるよう改善していこうと思います。

来年も開催予定ですので、学校の先生や草原学習に興味のある方、ぜひご参加下さい!

【阿蘇谷編】は、阿蘇青少年交流の家にて開催し、17名の参加がありました。阿蘇草原再生協議会の会長から、阿蘇の気候や土壌・水、草原保全の取り組みなどをわかりやすく、楽しく、お話してくださいました。そのあとは牧野に移動し草原探索。いがいが・あまい香り・ひかるものなど、見たまま感じたままをワークシートに記入してもらいました。つい名前や特徴など解説から入りがちな大人の方々には新鮮だったようです。

午後からは、あか牛へのエサやり体験!ふすまや味噌をまぜたものを丸めて、最初はこわごわ手を伸ばしていたのが、いつの間にか活き活きとした表情に変わって、どんどん牛の口に運んでいました。質問もストップをかけないと止まらないくらいの盛り上がり。自然に触れて、生きものに触れて、現場の生の声を聞くことで、子どもも大人も変わる。体感することの大切さを改めて感じました。

実践発表は、小学3年~6年まで草原学習に取り組まれている阿蘇市内の小学校の先生から子どもたちの変化や学校に根付かせた経緯と課題など、熱い思いが伝わってくるお話でした。

「まずは地元からでしょ!」と、阿蘇郡市内の学校で草原学習プログラムの授業へのカリキュラム化を推進していますが、参加者の方からは「なんで阿蘇だけなの?熊本市内や他県にも広めるべき」との声が多く上がり実施者としてはうれしい限り。「次の南郷谷編も参加したい!」と、なんと半数近くが申し込まれました。

田上AR、【南郷谷編】はどうですか~~?

【南郷谷編】は南阿蘇村にて開催し、阿蘇の自然に関わるボランティアの方や学校の先生など23名の参加でした。講義では、「阿蘇の地形と地質」、「草原の生物多様性」、「阿蘇草原キッズ・プロジェクト」について、それぞれ講師に熱く語って頂きました。分野は異なっていますが、“草原”を後世に伝えへていくためにはどれも重要なトピックです!

もちろん講義だけではなく、フィールドワークも実施しました。南阿蘇村内の牧野に移動し、まず組合長さんからあか牛の生態、草原と動植物の関係、牧野の管理作業、牧野を維持する苦労・重要さなどについてお話しを頂きました。草原に一番近いところで働かれている方の生の声にはとても力があり、参加者からもたくさんの質問が飛び交い・・・少々時間をオーバーしてしまいました。

その後、草原に出向き、初秋の草原の植物や、オオルリシジミとクララのように昆虫と草原性植物の関係(食草)について、実際に植物を観察しながらレクチャーを受けました。普段、植物をしっかりと観察する機会はなかなかないので、参加者から「へ~!」、「おお!」など驚きの声が上がっていました。

組合長のお話しと草原散策

阿蘇谷編、南郷谷編ともに研修の最後に、1日のふりかえりを行いました。開会の時に参加者の皆さんへは講習会のテーマとして『草原学習にどう取り組んでいきたいか?』ということを念頭に、有効な取り組みや課題・改善点を考えつつの受講をお願いしていたので、最後に皆さんの意見を出し合いました。

有効なことはやはり草原での観察・牛とのふれあいなどの実体験や現場の生の声を聞くことであり、大人の皆さんもとても印象に残ったようです。また、子供たちへの伝え方、牧野の協力体制、草原学習の窓口等々・・課題も挙げられたので、より草原学習に取り組みやすくなるよう改善していこうと思います。

来年も開催予定ですので、学校の先生や草原学習に興味のある方、ぜひご参加下さい!

2013年08月12日登山ルート点検へ参加 【阿蘇地域】

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 アクティブレンジャー 田上

ここ数年、登山中の遭難や事故に関するニュースをよく耳にするようになりました。阿蘇山においても、昨年末、高岳での遭難死亡事故は記憶に新しく、そして現在、根子岳周辺では登山目的であろう行方不明者の捜索活動が行われている最中でもあります。

阿蘇地域では、登山者の遭難事故防止や遭難事故に対する迅速かつ的確な捜索救助活動を推進することを目的に、関係官公署、市町村、消防団体、山岳団体、自然公園指導員などで、阿蘇山遭難事故防止対策協議会(通称:遭対協)が組織されています。

遭対協による登山ルート点検は夏山登山シーズンに毎年実施されており、8月2日の高岳・中岳ルート点検では、23名が4ルートに分かれて点検を行いました。

危険箇所や不明瞭なルートの道しるべのためにスプレーで印を付ける作業や、ルート上の草・雑木・浮き石・落石の除去、標識の破損や文字の確認などを行いながら登山をしました。

阿蘇の山は他の九州の山々と比べるとルートも比較的短いものが多いので、手軽に登山できると感じている方もいるようですが、やはり山の天気は変わりやすく、火山ガスの流れや濃霧時の方向確認、気温の変化には特に注意が必要です。

ルート点検当日も高岳山頂では見晴らしが良く、青空が見えていたのですが、30分ほど離れた中岳山頂付近では霧がかかり、火山ガス(硫黄臭)が立ちこめていて、場所によっては鼻や口を塞ぐほどでした。

登山をする際には体調を整え、天候の確認、しっかりとした登山の服装・装備を準備し、余裕ある行程で登山をして下さい。

阿蘇地域では、登山者の遭難事故防止や遭難事故に対する迅速かつ的確な捜索救助活動を推進することを目的に、関係官公署、市町村、消防団体、山岳団体、自然公園指導員などで、阿蘇山遭難事故防止対策協議会(通称:遭対協)が組織されています。

遭対協による登山ルート点検は夏山登山シーズンに毎年実施されており、8月2日の高岳・中岳ルート点検では、23名が4ルートに分かれて点検を行いました。

危険箇所や不明瞭なルートの道しるべのためにスプレーで印を付ける作業や、ルート上の草・雑木・浮き石・落石の除去、標識の破損や文字の確認などを行いながら登山をしました。

阿蘇の山は他の九州の山々と比べるとルートも比較的短いものが多いので、手軽に登山できると感じている方もいるようですが、やはり山の天気は変わりやすく、火山ガスの流れや濃霧時の方向確認、気温の変化には特に注意が必要です。

ルート点検当日も高岳山頂では見晴らしが良く、青空が見えていたのですが、30分ほど離れた中岳山頂付近では霧がかかり、火山ガス(硫黄臭)が立ちこめていて、場所によっては鼻や口を塞ぐほどでした。

登山をする際には体調を整え、天候の確認、しっかりとした登山の服装・装備を準備し、余裕ある行程で登山をして下さい。

2013年08月08日「阿蘇の自然に親しむ集い」(国造神社周辺)の活動報告 【阿蘇地域】

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 アクティブレンジャー 藤田

自然に親しむ運動月間でもある7月~8月。今回は「国造神社周辺の探索」を手野名水会の皆さんに名所の案内をお願いし、一般参加者15名、パークボランティア17名と巡りました。

「国造神社」は阿蘇神社より4km程北にあり、古くは延喜式にも記載されており、阿蘇大明神の第1子にあたる速瓶玉命(はやみかたまのみこと)他4神が祀られています。また境内には、阿蘇が湖だった頃、主として居た鯰が、嘉島や球磨地方まで流れついたなどの伝説のある「鯰社」や、大人8名でやっと囲める巨木樹齢二千年の「手野の大杉」(平成3年の台風で倒木)が大事に保存されていることなど、阿蘇神社兼国造神社の宮司さんにお話を伺うことができました。

町指定有形文化財「国造神社」 手野の大杉の幹

周辺には県内でも代表的な巨石墳のひとつ「上御倉古墳」は、中に入ることができるめずらしい古墳で、内部はひんやりとして涼しいです。この手野地区だけで5個の古墳があるそうで、昔は2つの古墳の中に入れたけど今は1つになったこと、ガイドさんが子どもの頃から古墳や神社等は遊び場だったことなど、今も昔も地域の皆さんに親しまれていることが伝わってきました。

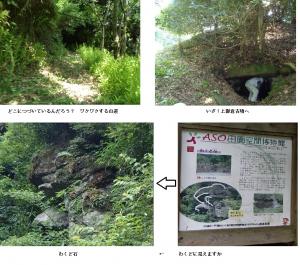

国造神社から10分ほど歩くと「わくど石公園」があります。わくどとは、「(イボ)カエル」を意味します。下の写真を見て、カエルの形をしているのがわかりますか?

公園内には、皮膚病や美容にもよいと言われる湧水もあります。効果を期待しつつ、その湧水にタオルをつけてほてった顔を冷やしました。

さらに10分ほど歩くと、巨大な岩の割れ目から水が湧き出ている「手野の名水」があります。毎日多くの人が水を汲みに訪れています。手のひらで水をすくって飲んでみました、冷たくて体に染みわたるようです。皆さん水筒に入れて持ち帰られていました。

すぐ横を通っている川では補修工事がされていますので、注意してお立ち寄りくださいね。

手野の名水 入り口

また、集落内にも多くの湧水があります。しかし、見所のひとつ「垂谷(たるたん)の滝」は、昨年の豪雨災害から、まだ補修が進んでいないそうで今回は見ることができませんでした。楽しみにされていた方もいらしたのですが、また次の機会に・・・・。

次回は、10月20日(日)南阿蘇村の倶利伽羅不動から清水滝を歩く予定です。

詳細は、近日になりましたら九州地方環境事務所HP上にてお知らせします。

皆さまのご参加をお待ちしています!

HP: http://c-kyushu.env.go.jp/

「国造神社」は阿蘇神社より4km程北にあり、古くは延喜式にも記載されており、阿蘇大明神の第1子にあたる速瓶玉命(はやみかたまのみこと)他4神が祀られています。また境内には、阿蘇が湖だった頃、主として居た鯰が、嘉島や球磨地方まで流れついたなどの伝説のある「鯰社」や、大人8名でやっと囲める巨木樹齢二千年の「手野の大杉」(平成3年の台風で倒木)が大事に保存されていることなど、阿蘇神社兼国造神社の宮司さんにお話を伺うことができました。

町指定有形文化財「国造神社」 手野の大杉の幹

周辺には県内でも代表的な巨石墳のひとつ「上御倉古墳」は、中に入ることができるめずらしい古墳で、内部はひんやりとして涼しいです。この手野地区だけで5個の古墳があるそうで、昔は2つの古墳の中に入れたけど今は1つになったこと、ガイドさんが子どもの頃から古墳や神社等は遊び場だったことなど、今も昔も地域の皆さんに親しまれていることが伝わってきました。

国造神社から10分ほど歩くと「わくど石公園」があります。わくどとは、「(イボ)カエル」を意味します。下の写真を見て、カエルの形をしているのがわかりますか?

公園内には、皮膚病や美容にもよいと言われる湧水もあります。効果を期待しつつ、その湧水にタオルをつけてほてった顔を冷やしました。

さらに10分ほど歩くと、巨大な岩の割れ目から水が湧き出ている「手野の名水」があります。毎日多くの人が水を汲みに訪れています。手のひらで水をすくって飲んでみました、冷たくて体に染みわたるようです。皆さん水筒に入れて持ち帰られていました。

すぐ横を通っている川では補修工事がされていますので、注意してお立ち寄りくださいね。

手野の名水 入り口

また、集落内にも多くの湧水があります。しかし、見所のひとつ「垂谷(たるたん)の滝」は、昨年の豪雨災害から、まだ補修が進んでいないそうで今回は見ることができませんでした。楽しみにされていた方もいらしたのですが、また次の機会に・・・・。

次回は、10月20日(日)南阿蘇村の倶利伽羅不動から清水滝を歩く予定です。

詳細は、近日になりましたら九州地方環境事務所HP上にてお知らせします。

皆さまのご参加をお待ちしています!

HP: http://c-kyushu.env.go.jp/

阿蘇くじゅう国立公園は、今年で指定80周年を迎えます。

霧島・雲仙・瀬戸内海の昭和9年3月16日指定に続き、阿蘇くじゅう国立公園は、約8ヶ月後の“昭和9年12月4日”に誕生しました!

阿蘇くじゅう国立公園は、熊本県と大分県にまたがった「阿蘇国立公園」から始まり、区域の拡張や削除を経て、昭和61年に現在の名称に改められました。

人々の生活風景、火山活動、山岳信仰、広大な草原、登山、動植物など、時代の流れの中で変化したもの・変わらず残っているもの・・・80年を掘り起こすといろいろな歴史がありそうですね。

山上へ向かう「大阿蘇登山バス」の様子(昭和初期頃)・・ボンネットバスですね~。

指定80周年を機に、これらの歴史をふり返るとともに、阿蘇くじゅうの魅力PRや、人の手によって守られてきた草原景観の維持へ理解を深めてもらうことなどを目指して、昨年から関係自治体、関係団体等と協力し、記念事業(イベント)の構想や実行委員会の発足、幹事会などを行っています。

3月上旬に開催した第2回幹事会では、80周年記念事業の封切りとして、記念のロゴマークとキャッチコピーが決定しました!!

*ロゴマーク*

火山特有のカルデラ地形を輪郭に、緑の草原の爽やかさ、噴気を上げる火山(硫黄山・阿蘇中岳)、真ん中には阿蘇地域とくじゅう地域をつなぐ「やまなみハイウェイ」を描き、草原に生きる牛や大群落をなすミヤマキリシマ、たくさんの魅力をいっぱいに盛り込みました!

たくさんの人の目に触れるよう、各所で使用していきます。

*キャッチコピー*

『 草原のかほり、火山の呼吸。風が遊ぶ感動の大地 』

阿蘇くじゅうの象徴でもある「草原」と「火山」、そして阿蘇とくじゅうの間に広がる「広々とした大地」を連想させるような雰囲気を込めました!

記念事業実行委員会では他にも、記念ポスターやガイドマップ等の広報物制作や記念誌、昔の写真を集めた写真展、記念式典やシンポジウムなどの実施も計画しています。

また、阿蘇くじゅうの自然に親しむ観察会や登山も計画していますので、イベントへの参加だったり、ドライブ、山登りや観光などで足を運んでもらい、阿蘇くじゅう国立公園の魅力を感じてもらえたらと思います。