アクティブ・レンジャー日記

九州地区のアクティブ・レンジャーが、日々の活動や地域の魅力を発信します。アクティブ・レンジャーとは、自然保護官の補佐役として、国立公園等のパトロール、調査、利用者指導、自然解説などの業務を担う環境省の職員です。管内には、瀬戸内海、西海、雲仙天草、阿蘇くじゅう、霧島錦江湾、屋久島、慶良間諸島、西表石垣国立公園、やんばる国立公園があります。

田んぼの学校に参加してきました!

2024年06月19日

出水

こんにちは。出水の中島です。

6/15にクレインパークいずみ主催の「田んぼの学校」に参加してきたのでその様子を紹介します。

6/15にクレインパークいずみ主催の「田んぼの学校」に参加してきたのでその様子を紹介します。

田んぼの学校とは

クレインパークいずみの主催事業の一つで荒崎(ツルが越冬する地域の一つ)の農家さんの田んぼをお借りして生物の採集・分類・観察を行います。

活動の様子

鹿児島県立博物館の中峯先生から田んぼでの採集の仕方の説明を聞いた後、田んぼを貸してくださった時吉さんから田んぼや鶴秀米についての説明を受けました。それでは採集にいざ出発!

最初は参加者の皆さんや私も含めてぬかるみに足を取られて全然進めませんでしたが皆さんなれてきたのか途中からはあまり足を取られず歩き回れていました。

参加者は30名いたのですが一緒に田んぼを駆け回っているうちに写真を撮るタイミングを逃してしまいました。撤収中の様子です。

採集が終わったら分類して観察します。

採集した生物について、水生甲虫たちの現状、田んぼという環境について学びました。また、今回からは指標生物についても学びました。

説明の中で印象的だった話を二つシェアさせていただきます。

最初は参加者の皆さんや私も含めてぬかるみに足を取られて全然進めませんでしたが皆さんなれてきたのか途中からはあまり足を取られず歩き回れていました。

参加者は30名いたのですが一緒に田んぼを駆け回っているうちに写真を撮るタイミングを逃してしまいました。撤収中の様子です。

採集が終わったら分類して観察します。

採集した生物について、水生甲虫たちの現状、田んぼという環境について学びました。また、今回からは指標生物についても学びました。

説明の中で印象的だった話を二つシェアさせていただきます。

その1 ウスバキトンボ

ウスバキトンボという鹿児島県内でも広く見られるトンボは南方の国々から日本に飛来、繁殖してお盆の頃に個体数の全盛を迎えます。しかし、成虫、幼虫ともに日本の冬を越すことができず全滅しているそうです。そして来春また南方の国々から渡ってくるそうです。

これを読んでいる方は全滅するのによくもまあ毎年来るものだと思った方もいるかもしれません。ここでウスバキトンボの生息域を見てみましょう。

アジア、南・中央アメリカ、アフリカ、オーストラリアです。とてつもなく広大な生息域を持った大繁栄している生物だと言えるでしょう。

実は日本に来ているのも分散戦略の一つで今の生息地も同じように分散しては全滅を繰り返しながら生息地を増やしきたのでしょう。それを知ると新たな生息地を求め移動する姿がかっこよく見えてきませんか?

田んぼだけでなく市街地でも見られるのでオレンジ色のトンボを見かけたら気にしてみてはいかがでしょうか。

関東の方では死滅回遊魚が死滅しなくなってきているという話がありますからウスバキトンボが鹿児島で越冬する日も遠くはないのかもしれませんね。

オレンジ色で腹の背側に黒い模様があることが特徴。

ウスバキトンボについてさらに知りたい方は下記のサイトをどうぞ。

ウスバキトンボの生態についてわかりやすく、面白くまとめてくれています。

冬に全滅してしまうけれど、毎年日本へやってくる開拓者:ウスバキトンボの話|浜松科学館 みらいーら (note.jp)

これを読んでいる方は全滅するのによくもまあ毎年来るものだと思った方もいるかもしれません。ここでウスバキトンボの生息域を見てみましょう。

アジア、南・中央アメリカ、アフリカ、オーストラリアです。とてつもなく広大な生息域を持った大繁栄している生物だと言えるでしょう。

実は日本に来ているのも分散戦略の一つで今の生息地も同じように分散しては全滅を繰り返しながら生息地を増やしきたのでしょう。それを知ると新たな生息地を求め移動する姿がかっこよく見えてきませんか?

田んぼだけでなく市街地でも見られるのでオレンジ色のトンボを見かけたら気にしてみてはいかがでしょうか。

関東の方では死滅回遊魚が死滅しなくなってきているという話がありますからウスバキトンボが鹿児島で越冬する日も遠くはないのかもしれませんね。

オレンジ色で腹の背側に黒い模様があることが特徴。

ウスバキトンボについてさらに知りたい方は下記のサイトをどうぞ。

ウスバキトンボの生態についてわかりやすく、面白くまとめてくれています。

冬に全滅してしまうけれど、毎年日本へやってくる開拓者:ウスバキトンボの話|浜松科学館 みらいーら (note.jp)

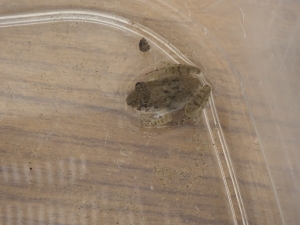

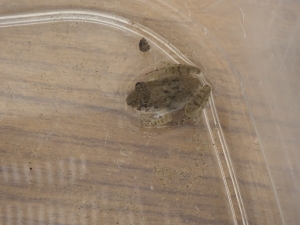

その2 タガメ

タガメは現在、鹿児島県内でも減少しており環境省レッドデータブックでは絶滅危惧Ⅱ類に指定されています。私にとっては図鑑の中でしか見たことがない昆虫です。タガメなどの水性甲虫が数を減らしている。ということは理科の授業で習った人も多いと思います。そのときなんと習いましたか?私は生息環境の悪化、農薬の影響と習ったと記憶しています。

今回お話しいただいたのは原因の一つがカメムシ対策の農薬だということです。カメムシのなかまには農作物の汁を吸い、病気や発育不良を起こす農業害虫もいます。タガメは農作物に悪さをしませんがカメムシのなかまであるため、農業害虫のカメムシをターゲットとした農薬はよく効いてしまいます。この、ある意味とばっちりともいえる被害が数を減らした背景にあるそうです。害虫・害獣対策がターゲット以外の生き物を巻き込んでしまうことがあることは知っていましたがタガメもその一例であることは知りませんでした。もちろん、農薬だけが原因ではなく、農薬が悪いという話ではありません。生物の減少とは複数の原因が集まった複合的なものなのです。

以下がタガメの個体数減少の原因です。

・開発による生息地の減少

・ 水田の乾田化や中干しの実施による好適な生息環境の減少

・ 用水路のコンクリート化にともなう生息環境の悪化(流速の増加や隠れ場所の消滅等) 圃場整備にともなう餌資源(ドジョウ、カエル等)の減少

・ 農薬汚染

・ 水田の管理放棄による生息環境の悪化

・ 外灯(水銀灯)による誘引 ※ただし、LEDやナトリウム灯にはほとんど飛来しない

・ 外来種(特にアメリカザリガニとウシガエル)の侵入による捕食・環境の変化

・ 販売目的等の過度な採集(現在、販売・頒布目的の捕獲は種の保存法で禁止されています)

環境省タガメの保全の手引きより

今回お話しいただいたのは原因の一つがカメムシ対策の農薬だということです。カメムシのなかまには農作物の汁を吸い、病気や発育不良を起こす農業害虫もいます。タガメは農作物に悪さをしませんがカメムシのなかまであるため、農業害虫のカメムシをターゲットとした農薬はよく効いてしまいます。この、ある意味とばっちりともいえる被害が数を減らした背景にあるそうです。害虫・害獣対策がターゲット以外の生き物を巻き込んでしまうことがあることは知っていましたがタガメもその一例であることは知りませんでした。もちろん、農薬だけが原因ではなく、農薬が悪いという話ではありません。生物の減少とは複数の原因が集まった複合的なものなのです。

以下がタガメの個体数減少の原因です。

・開発による生息地の減少

・ 水田の乾田化や中干しの実施による好適な生息環境の減少

・ 用水路のコンクリート化にともなう生息環境の悪化(流速の増加や隠れ場所の消滅等) 圃場整備にともなう餌資源(ドジョウ、カエル等)の減少

・ 農薬汚染

・ 水田の管理放棄による生息環境の悪化

・ 外灯(水銀灯)による誘引 ※ただし、LEDやナトリウム灯にはほとんど飛来しない

・ 外来種(特にアメリカザリガニとウシガエル)の侵入による捕食・環境の変化

・ 販売目的等の過度な採集(現在、販売・頒布目的の捕獲は種の保存法で禁止されています)

環境省タガメの保全の手引きより

捕獲された生き物の紹介

※ヒルやカエルが出てきます。苦手な人はスキップ推奨

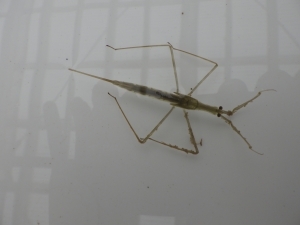

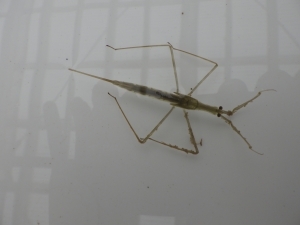

ミズカマキリ 実物は初めて見ました。 コガタノゲンゴロウ(右)とヒメガムシ(左)

ハイイロゲンゴロウ ヒョウタンゴミムシ

クワガタみたいな見た目をしているけどクワガタじゃないよ

ウマビル セスジビル

ガムシのなかまの終齢幼虫 ヌマガエル

などのほかにも多くの生き物が見られました。

この田んぼは土をひっくり返したばかりだそうで日が経つとまた住んでいる生き物も変わるそうです。

ミズカマキリ 実物は初めて見ました。 コガタノゲンゴロウ(右)とヒメガムシ(左)

ハイイロゲンゴロウ ヒョウタンゴミムシ

クワガタみたいな見た目をしているけどクワガタじゃないよ

ウマビル セスジビル

ガムシのなかまの終齢幼虫 ヌマガエル

などのほかにも多くの生き物が見られました。

この田んぼは土をひっくり返したばかりだそうで日が経つとまた住んでいる生き物も変わるそうです。

イベント参加について

クレインパークいずみでは自然体験や実験、工作などのイベントを開催しており参加者を募集しています。現在はおもしろ昆虫教室」と「おもしろ植物教室」の参加者を募集しています。申し込みは下記リンクから。以下クレインパークいずみ公式サイトから引用

※申込期限は6月25日(火)です。

申込み終了後、抽選を行い当選者のみに6月28日(金)までにメールでご連絡いたします。

(当選されなかった方には、メール連絡はありません。)

下記サイトより申し込み

※申込期限は6月25日(火)です。

申込み終了後、抽選を行い当選者のみに6月28日(金)までにメールでご連絡いたします。

(当選されなかった方には、メール連絡はありません。)

下記サイトより申し込み

最後に注意事項ですがこれを読んで田んぼの生き物を探しに行きたいと思った人がいるかもしれません。しかし、田んぼは誰かの土地であり勝手に入ることは許されません。採集を行うときは必ず土地の所有者に許可を取ってから行うようにしてください。