西表石垣国立公園 石垣

132件の記事があります。

2019年06月10日新しい命 ~サンゴのたまご~

西表石垣国立公園 神保彩葉

石垣自然保護官事務所の神保です。

先月、調査で海に出ると、独特のニオイが漂ってきました。

その要因はこちら。

ちょうど前日の5月19日夜、

石西礁湖で、サンゴが一斉産卵を行ったようで、

この日は、水面にサンゴの卵(スリック)が漂流していました。

拡大するとこんな感じ。

海の中に入ると、ピンク色のサンゴの卵たちが、たくさん浮遊していました。

こうしてできた受精卵は、しばらくプランクトン生活を経て、

プラヌラ幼生へと変わり、自ら泳ぎ、着底する場所を探します。

自分の生涯、生活するであろう場所を決める瞬間って、

どんな気持ちなのでしょうね。

優柔不断なプラヌラ幼生もいるのでしょうか。

新しい命が、たくさん育ちますように。

サンゴの産卵や白化、オニヒトデに関わる情報、

その他、サンゴに関わる情報等がありましたら、

下記のセンターまで、共有いただけると幸いです。

【国際サンゴ礁研究・モニタリングセンター】

住所:沖縄県石垣市八島町2-27

TEL;0980-82-4902 FAX:0980-82-0279

HP:http://kyushu.env.go.jp/naha/coremoc/index.html

みなさまご協力の程、宜しくお願い致します。

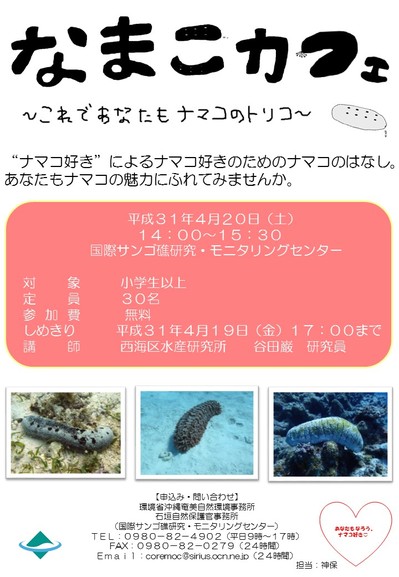

2019年05月13日なまこカフェ ~これであなたもナマコのトリコ~

西表石垣国立公園 神保彩葉

石垣自然保護官事務所の神保です。

4月20日(土) "ナマコ"をテーマとしたおはなし会、

「なまこカフェ ~これであなたもナマコのトリコ~ 」を開催しました。

神保・力作のチラシ (タイトルの文字にご注目。)

講師は、石垣島沿岸域のナマコを研究されている

西海区水産研究所の谷田さんをお招きしました。

ナマコをテーマとしたマニアックなイベント。

果たして人が集まるのだろうかと、講師の方と心配していたところ、

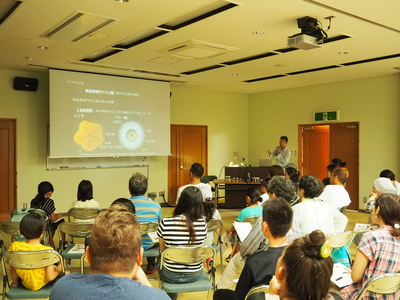

なんと参加者48名。定員超えの大盛況なイベントとなりました。

満員御礼!なまこカフェスタート。

まずは、ナマコのからだのつくりをスライドで説明した後、

「実際にみてみましょう。」

ということで、クロナマコの解剖を開始!

なかなか見ることができないナマコの解剖に、参加者は釘付けでした。

サクッと解剖を行う講師の谷田さん。

からだのつくりの他に、

・小型の種のナマコは、分裂して増えることがあること

・巻き貝やヒトデ類等の、ナマコの天敵の紹介

・天敵から身を守るための、種類ごとに異なった驚きの仕組み

・ナマコは生態系の生産を高める重要な役割をしていること

・実は高級品!?な水産資源としてのナマコ

・ナマコの種類の紹介 など

たくさんの「ナマコのひみつ」をご紹介いただきました!

お話の後は、お楽しみのナマコとのふれあいタイム。

当日は10種類以上のナマコたちと、ふれあいを楽しみました。

本日のナマコたち①(何種類わかりますか?)

本日のナマコたち②

よく見慣れたナマコから、普段あまり見かけないナマコもおり、

小さな子どもから年配の方まで、幅広い年代の方々が、ナマコに夢中でした。

身近な生き物のひとつである"ナマコ"ですが、

よく考えてみると知らないことばかり。

みなさん、疑問が止まらない!といった様子でしたが、

終了時間がきたのでひとまず閉会としました。

参加者:「干しナマコを水で戻したら生き返りますか?」

講 師:「いいえ、生き返りません。」

閉会後も、講師に向けた質問が殺到しており、

みなさん「ナマコのトリコ」になっていたようです。

このイベントを通して、

身近な生き物全般に興味を持つきっかけになってくれたら嬉しいです。

以上、石垣自然保護官事務所から、イベントの報告でした。

2019年05月10日右目失明したカンムリワシを放鳥【石垣地域】

西表石垣国立公園 アクティブレンジャー 仲本

最近は、曇空の天気も多く、沖縄・奄美地方はそろそろ梅雨入りも間近ではないでしょうか。梅雨の時期は、急な落雷や局地的に激しい雨が降ることもありますので、お出かけ時には十分お気を付けください。

さて今回は、今年の1月に交通事故に遭って右目が失明したカンムリワシの成鳥を今月8日(水)に放鳥しましたので、ご紹介したいと思います。

今回放鳥したメスのカンムリワシは、小中学校の正門前の道路上で倒れていたところを通学中の児童生徒が発見し、保護されました。顔の右面を強打して、くちばしや右目に損傷を負い、重症の状態で動物病院へ搬送されました。

▲事故当時に搬送された放鳥個体

動物病院の獣医師さんやカンムリワシの保護活動をなさっているカンムリワシ・リサーチさん(民間団体)の懸命なリハビリのおかげで、順調に回復し、野生復帰が可能と判断されたことから、小中学校の児童生徒や関係者のみなさんに見守られながら、無事に放鳥会を実施することができました。

放鳥会では、小中学校の校庭で発見時から放鳥までの経緯について写真をお見せしながら小中学校のみなさんに説明しました。また、冬から春先ごろまでカンムリワシは求愛活動や子育て時期に入るため、道路上にエサを求めて現れる機会も増え、交通事故に遭うケースが増える傾向にあるため、注意してほしいことなどを説明しました。その後、カンムリワシ・リサーチの方から発見し保護につなげた小中学校の児童生徒に感謝状が贈呈されました。

▲放鳥までの経緯と交通事故の現状について説明

発見した児童生徒に愛称を名付けてもらい「トミージュニア」と命名されました。

▲大空へ羽ばたく放鳥個体

その後、小中学校の裏手の畑に移動しました。放鳥個体は、みんなに見守られながら、元気よく大空へと羽ばたき、近くの木にしばらく止まっていました。見守った子どもたちも「右目が失明していたので、ちゃんと飛べるか心配だったけど、しっかりと飛び立っていったので、うれしかった」と笑顔だったのが印象的でした。

放鳥した個体には、左足に黒カラーでPと刻印した足環を装着しています。足環のある個体の撮影に成功した場合は、下記のカンムリワシ・リサーチまでご連絡ください。撮影画像を添付の上、撮影場所、日時をお知らせください。 重要な生存確認情報として記録させていただきます。

連絡先 カンムリワシ・リサーチ

▲右目を失明したカンムリワシのメス(足環装着:左脚に黒カラーでPと刻印)

<カンムリワシの救護連絡先>

○石垣島

環境省石垣自然保護官事務所 0980-82-4768

石垣市教育委員会文化財課 0980-83-7269

○西表島

西表野生生物保護センター 0980-85-5581

カンムリワシの救護情報はカンムリワシ・リサーチHPをご覧ください。

2019年01月30日北部JPR活動(第五回~第七回)【石垣地域】

西表石垣国立公園 石垣 山田 駿

アクティブレンジャー日記をご覧の皆さんこんにちは。

石垣自然保護官事務所の山田です。

さて今回は北部子どもパークレンジャー(以下JPR)活動が無事に終了いたしましたので、その第五回~第七回の様子をお伝えしたいとおもいます。

11月の第五回北部JPR活動の舞台は石垣島北東部平久保半島。

ここには国立公園にも指定されている未舗装路の平野―明石エコロードがあり、ここを自転車で走ろうというもの。

題して「平野―明石エコロード凸凹サイクリング」です。

まずは安全にゴールまでたどり着けるように、自転車に乗る際の注意点のレクチャーをうけます。

そして凸凹道を一生懸命こいで約8㎞先の明石のゴールを目指します。

ここ平野―明石エコロードは一度、明石集落で途切れていますが、伊原間までこの未舗装路はつづいています。全体的には市道平久保半島東線(通称平久保半島エコロード)と呼ばれます。

なんといっても牧野景観越しに望むリーフ景観は絶景で、また海風が心地よく非常に気持ちいいサイクリングを楽しめました。

途中ハンドルがずれたりなどのトラブルもありつつも、なんとか全員ゴールすることができました。

第六回の舞台も再び平久保半島。

第五回は平久保半島を縦断しましたが、第六回は平久保半島の平久保地域から山を越えて安良地域に向かう安良越地として横断しました。

この道はかつて平久保半島東側に存在した安良村と西側にある平久保集落の重要な交通路として利用され、馬車も通っていたそうです。

そんな歴史あふれ、自然があふれる道を通ろうと子ども達だけではなく、子ども達の親御さんも多く集まりました。

しかし、この安良越地、一筋縄にはいきません。

道の至る所にヒルが生き血(!?)を求めて這いつくばっています。

ですので、長靴の上にストッキングを装着し、完全防備で安良越地に臨みます。

このヒルはなぜか人によって多く集まる人と、そうじゃない人がいるらしく、多い人ではゴールするまで100匹以上のヒルを取り除くヒルからモテモテ(!?)の人もいました。

勿論ヒルがいるのはごく自然の事で、自然あふれる証拠かもしれません。

この日は、ナナホシキンカメムシの群れや、国の天然記念物でもあるヤエヤマセマルハコガメ、そして非常に大きなガジュマルやギランイヌビワなど、多くの生き物たちに出会え、八重山特有の自然に触れることができました。

しかし、終わって感想を聞くとやっぱりヒル・・・!

印象が強い記憶は残りやすいですが、ヒルに懲りずまた平久保半島の自然に触れて欲しいものです。

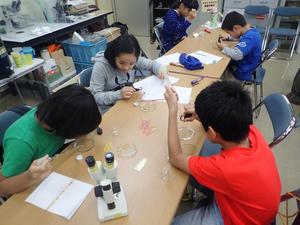

そして2018年度最後、第7回の活動の舞台は私たちアクティブレンジャーやレンジャーが普段勤務している石垣自然保護官事務所と併設している国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターにて行いました。

第7回は「北部子どもパークレンジャー実験室:プランクトンをつかまえろ!」と題しまして、身近な海の中にいる小さな生物プランクトンを採取して観察しようというものです。

プランクトンという言葉はよく聞くけれど、実際はどういうものか、考えるところからはじめました。

各々が考えるプランクトンを実際にかいてもらいます。

そして答え合わせ。

プランクトンという言葉に大きさは関係なく、水の中を漂う生き物のことです。

プランクトンについて学んだところで、今度はプランクトンを捕まえるプランクトンネットを自作していきます。

白いバンダナ、植木鉢の底敷、小瓶など市販されている身近なものを組み合わせて作っていきます。

そして完成したプランクトンネットを使い、センターからすぐ近くの漁港にてプランクトンの採取を試みます。

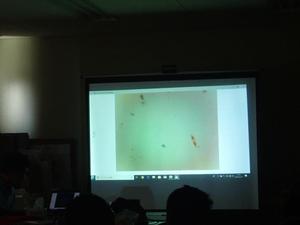

捕まえたプランクトンをシャーレやスライドガラスに移して顕微鏡やマイクロスコープを使って観察しました。

慣れない細かい作業に疲れてしまう子どももいましたが、みんなで色々なプランクトンを観察することができて良かったです。

これにて今年度の北部JPR活動は終了いたしました。

自然のなかで思いっきり身体を動かしてくたくたになるものから、じっくり生き物を観察

するものまで様々な活動を行ってきました。

この活動を通して普段から遊び場や学び場として国立公園を利用してもらえたらと思います。

そして大人になってたとえ石垣島や北部地域を離れてしまったとしても、この時の活動を思い出して素晴らしい自然に囲まれた場所に住んでいた事を誇りに、豊かな心を育んで貰えたら幸いです。

この活動は来年度も行う予定なので、今からどんな活動になるか楽しみです。

2019年01月28日国際サンゴ礁年2018 クロージングイベント報告【石垣地域】

西表石垣国立公園 神保彩葉

こんにちは。

石垣自然保護官事務所の神保です。

早いもので、もう1月も終わりを迎えようとしていますが、

前回告知させていただいた、国際サンゴ礁年2018クロージングイベント@石垣島の

ご報告をさせていただきます。

このイベントは、国際サンゴ礁年2018の一連の取り組みを共有するとともに、

サンゴ礁の恵みや保全、地球温暖化対策について広く周知するため、

主催:環境省、石垣市、共催:沖縄県、協力:WWF-Jによって、開催されたものです。

ステージプログラムでは、「やえやまサンゴカフェ」でおなじみ(?)のハカセと助手が再登場し、

全国各地で行われた国際サンゴ礁年2018の取り組みの振り返りをしてくれました。

ハカセと助手が再登場!

新ネタも披露!

振り返りの後は、石垣島内小学校によるサンゴ礁保全の学習成果を発表。

今回は、新川小学校、川平小学校、野底小学校、平久保小学校、八島小学校の5校が発表してくれました。

新川小学校

八島小学校

各校発表後の琉球大学土屋先生からの愛の詰まった(!?)質疑&講評に、

発表する子どもたちは、ハラハラドキドキな様子でした(^^;)

小学校の発表の後は、

琉球大学土屋先生と気象予報士・気象キャスター、井田寛子さんのトークショー!

土屋先生からは、「サンゴ礁の恵みと保全、わたしたちにできること」というテーマで、

サンゴ礁の重要さや自分たちにできることをわかりやすく説明いただきました!

井田キャスターからは、「2100年未来の天気予報」をご紹介!

データベースをもとに、未来の予想最高気温や台風の進路等もお話してくれました。

2100年全国の予想最高気温。

また、メインステージ以外にも、国際サンゴ礁年2018オフィシャルサポーター企業や様々な団体が

展示ブースで取り組み報告を行っておりました。

展示ブースの様子

↓詳細はこちらをご覧ください。

(オフィシャルサポーター企業)

ダイビングと海の総合サイト・オーシャナ記事

https://oceana.ne.jp/infomation/89230

そして!今回はゆるキャラがなんと3体も登場!

なかなかこの3体が揃うことはない!と会場では大人気!

ゆるキャラ撮影会のほかにも、各ブースを回るプレゼント付きのクイズラリーもあり、

子どもたちは喜んで参加していました。

左からWWFのコパンダ、石垣市のぱいーぐる、

つなげよう支えよう森里川海アンバサダーのアヒル隊長。

さらに、国際サンゴ礁年2018アンバサダーさかなクンから、ビデオメッセージが届きました!

さすがは人気者さかなクン!みなさん画面に見入っていました~。

これからもサンゴがあり続けるために、一人一人の想いを強く持ちましょう!

ラストは環境省自然環境局自然環境計画課の植田明浩課長が、

小学生とともにクローズ宣言をして、終了となりました。

「1・2・サンゴー!」の掛け声で終了です。

国際サンゴ礁年2018は終了しましたが、

この1年で広がったつながりを、さらに今後のサンゴ礁保全に活かしていきたいと思います。

以上、イベントのご報告でした!

2018年12月11日国際サンゴ礁年2018 クロージングイベント【石垣地域】

西表石垣国立公園 神保彩葉

こんにちは。石垣自然保護官事務所の神保です。

イベントの告知です。

今年は国際サンゴ礁年ということで、八重山だけでなく、

全国各地でサンゴに関する様々なイベントや取組みが行われてきました。

そんな国際サンゴ礁年2018も残すところあとわずか!

ということで、国際サンゴ礁年締めくくりのクロージングイベントが

12月16日(日)、なんと石垣島で開催されます!

全国各地で行われてきた取組みの紹介や

サンゴについて学習した学校の学習発表、

琉球大学名誉教授土屋先生&井田寛子さん(気象キャスター・気象予報士)のトークショー、

国際サンゴ礁年2018アンバサダーさかなクンからのビデオメッセージや、ゆるキャラも登場します!

詳細はチラシをご覧下さい。

みなさまのご来場お待ちしております~!

2018年10月24日北部JPR活動(第二回~第四回)【石垣地域】

西表石垣国立公園 石垣 山田 駿

アクティブレンジャー日記をご覧の皆さんこんにちは。

今回は北部子どもパークレンジャー(以下JPR)活動の第二回~第四回の様子を一気にお伝えしたいと思います。

6月の第二回北部JPR活動の舞台は西表石垣国立公園の特別地域に指定されている野底マーペー岳登山道に繋がる野底林道。

この野底林道にて夕暮れ時の観察会を行いました。

こちらの方言で夕暮れ時のことをアコークローといい、そのアコークロー時に出てくる生き物達の声を聞いて記録する調査方式の観察会です。

夕暮れ時はちょうど昼に活動する生き物がねぐらに帰る時間と、夜に活動する生き物が餌を探しに動き出す時間で、多くの生き物が活発に動きます。

また、夜に活動する生き物は音を出す生き物が多く、短い時間の中でも移り変わる生き物達の声を聞き分けて、林道を進んでいきます。

帰る頃には真っ暗になり、リュウキュウクマゼミの羽化の様子を観察することができました。

夜は一人だとキケンがいっぱいですが、みんなで調査を行うことで、身近な所にも沢山生き物が現れてくるのをわかってもらえたかと思います。

7月に行われた第三回目は石垣島の最北端の平野海岸でのスノーケリング観察会です。

海の国立公園の海域公園地区である平野海岸は、かつて石垣島の中でも沢山のサンゴが生息していた場所で、大変素晴らしい海中景観を誇っていました。

しかし、2016年の大規模白化に伴い、多くのサンゴが死滅してしまった場所でもあります。

(2016年白化中の写真)

そんな場所でも新しい稚サンゴがちょっとずつでてきていました。

初めてスノーケリングをする子やあまり慣れていない子もいましたが、さすがは地元の子。

すぐにスノーケルにも慣れ、どんどん泳いでいきます。

もっと今の平野海岸の現状を地元の子ども達に見て貰いたかったのですが、あいにく夕立が吹き荒れてしまいやむなく途中で中止となってしまいました。

それでも、久しぶりのスノーケリングの子達もいたようで、楽しんでもらえたようでよかったです。

第4回は初めての試み、石垣島北部に位置する野底崎にてコーステアリングを行いました。

コーステアリングって聞き慣れない言葉と思いますが、イギリス発祥のアクティビティで、歩行が困難な海岸線の岩場を歩いたり、登ったり、はたまた海に飛び込んだりしながら進んでいく新しいマリンスポーツです。

下見は行ったものの、なにしろ子ども達と行うのは初めてなので念には念をいれ、ウェットスーツにライフジャケットさらにはヘルメットを装着した完全防備で野底崎に挑みます。

干潮に近い時間帯に行ったものの、足がつかない位の深さの場所もあり泳ぎながら進んでいきます。

泳いでばかりも大変なので、登れそうな岩場は足下に気をつけながら登っていきます。

時には飛び込む場面も

かなり高い場所もありましたが、みんな上手に登り降りしてどんどん進んでいきました。

みんなケガ無く終える事が出来、海岸沿いの岩場の複雑な地形を身をもって体感出来たのではないかと思います。

休憩ポイントの岩場で集合写真

まだまだ北部JPR活動は続きますので、随時お伝えしていければと思います。

今後とも、石垣島の自然環境に触れ親しみを持ってもらい、自分たちは素晴らしい場所に住んでいるのだという自覚と誇りを持って大人になってもらえたら嬉しいです。

2018年10月09日ボートスノーケリングと今夏のサンゴ速報

西表石垣国立公園 神保彩葉

石垣島は、台風が過ぎてから、

急に気温が下がり、秋らしい風が吹き始めました。

まだまだ夏が続く!と忙しなく動いていましたが、

そんな季節の訪れに、ハッとさせられ、

こうして今年も終わるのか~と考えてしまう今日この頃です。

さて、今年の夏、本土では猛暑が続いたようですが、

南の島の石垣島は、実は比較的涼しく、過ごしやすい年でした。

人間もですが、サンゴにとっても、

今年は海水温が安定していて、過ごしやすい年だったようです。

さて、2016年の大規模白化では、

たくさんのニュースや新聞で報道がありましたが、

その後の石西礁湖がどうなっているか、

島の人にも知ってもらおう、みてもらおう。

ということで、先月ボートスノーケリングを開催しました。

今回の観察ポイントは、白化の影響を大きく受けてしまった場所(マルグー)と、

環境省で行っている石西礁湖自然再生施設&その周りのサンゴ(ヨナラ水道)の観察にいきました。

当日の航路

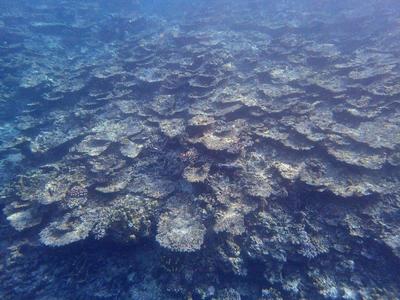

【観察ポイント①定点調査区S23_マルグー】

大規模白化前のマルグーはこちら(2014年撮影)

写真のような卓上ミドリイシが広がっているポイントでした。

大規模白化後(2018年9月撮影)

こうして比較してみると、白化の影響力がよく分かります。

ただ、石西礁湖のすべての場所が、白化によって死滅したわけではありません。

【観察ポイント②ヨナラ水道(小浜島と西表島の間)】

この地点は、潮通しが良く、日頃から流れがあるため、

白化の影響はさほど大きくなかった地点です。

下の写真のように、元気な枝状ミドリイシが広がっています。

枝状ミドリイシ群落

サンゴと生き物の観察中

元気なサンゴをみて、参加者も元気!

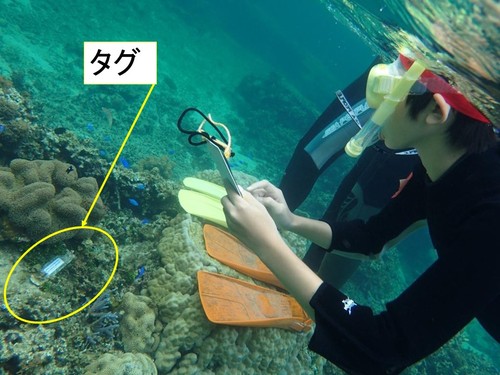

また、石垣自然保護官事務所では、サンゴを再生するための活動のひとつとして、

着床具を使ったサンゴの移植事業を行っています。

今回は、そんな取り組みの様子もみてもらいました。

石西礁湖自然再生施設

ボートスノーケリング、記念写真!

大規模白化で大きく衰退した場所。そうでない場所。

白化で死んだサンゴ。耐え抜いたサンゴ。

サンゴも色々ありますが、サンゴの生きる力は侮れません。

白化を耐え抜いたサンゴ(15cm程度)

赤ちゃんサンゴ。新しい命。

石西礁湖や石垣島沿岸では、現在、手のひらサイズの小さなサンゴがたくさん定着し、成長しています。

サンゴのように、くじけず懸命に生きる気持ちを忘れないでいたいですね。

以上、石垣自然保護官事務所からの報告でした。

2018年09月28日海の自然教室2018【石垣地域】

西表石垣国立公園 石垣 山田 駿

アクティブレンジャー日記をご覧の皆様、こんにちは。

今回は今年の夏に2回開催した海の自然教室の様子をお伝えします。

海の自然教室は、石垣島在住の小学4年生以上を対象に、初めてスノーケリングをする人でも正しいスノーケリングの仕方を身につけ、石垣島の海に親しみを持ってもらおうと毎年石垣自然保護官事務所主催で行っている海の自然観察会です。

今年度は、石垣市南部の市街地近くに位置する真栄里海岸と、北部に位置する米原海岸で開催しました。

講師には、石垣島でサンゴについての環境教育を行っているわくわくサンゴ石垣島から3名の方に来て頂きました。

第一回目は「海の自然教室in米原~国立公園の海をみてみよう~」と題しまして、8月4日(土)に開催しました。

この日は雷雨も心配されたのですが、いい方向に天気予報が外れてくれて無事に開催の運びとなりました。

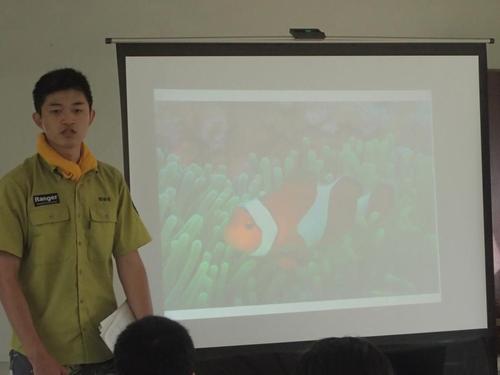

まずは国立公園の話や米原海岸の話、そして石垣島のサンゴの話などのレクチャーを行い、その後、講師の方から海で泳ぐ上での注意事項の話をして頂きました。

それぞれの班に分かれてアイスブレイクを行い、この日に見たい生き物のビンゴカード作りを行いました。

そして、いよいよ海に向かい、海岸で器材を合わせスノーケリング開始です。

この観察会は初めての人も多いので、まずはスノーケル器材の正しい使い方から練習します。

だんだん慣れてきたところで、サンゴのあるエリアへ泳いで行きます。

といっても、ここ米原海岸は砂浜から泳いですぐの場所に多種多様のサンゴが広がっており、それに合わせて様々な色とりどりの魚やサンゴ礁にくらす生き物が観察できる、石垣島の中でも有数のスノーケリングスポットです。

海の国立公園である海域公園地区に指定されており、指定されている熱帯魚やサンゴなどを採集することは禁じられているなど、法律で守られている場所でもあります。

また、米原海岸はカクレクマノミ密漁防止のためにモニタリングを行っている場所でもあります。

モニタリングの様子を観察。

みんなで最後に海岸にて記念撮影。

そして7月に真栄里で開催する予定だったのですが、急遽諸事情により中止となり、9月に延期する運びとなりました。

「海の自然教室in真栄里~街の近くの海をみてみよう~」と題しまして、9月9日(日)に開催することができました。

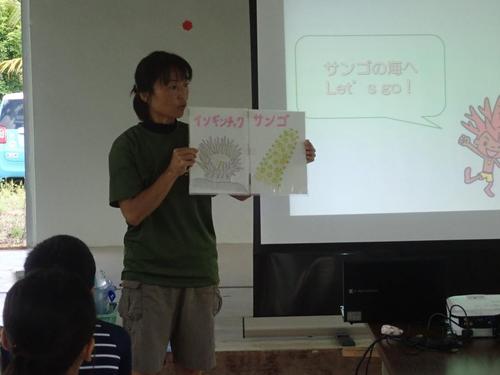

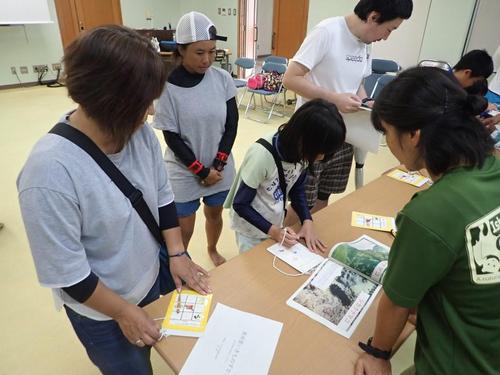

まずは国際サンゴ礁研究・モニタリングセンターにて開会の挨拶やレクチャーを行いました。

塚本自然保護官による開会の挨拶。

真栄里海岸の説明。

ここ真栄里海岸は市街地からすぐ近くの場所であるにも関わらず、ユビエダハマサンゴ群落が広がり、石垣島の中でもサンゴ被度の高い場所である隠れたスノーケリングスポットでもあります。

この日もビンゴカードを作って、今日見たい生き物をかいて貰いました。

スノーケル器材を合わせて真栄里海岸に移動しましたが、途中雨風が強くなる等あいにくの天気となり、待機の時間もありましたが、時間を短縮して行いました。

この日もスノーケリングの仕方から学び、サンゴが多く広がるエリアまで泳いでいきます。

ユビエダハマサンゴ群落と参加者

マイクロアトールの上で休憩中記念撮影

ユビエダハマサンゴ群落

終わるころにも雨が降ったので、センターにて記念撮影

延期や時間短縮はありましたが、両日とも無事に開催することができ、参加者の方々に石垣島の海中景観をみてもらうことができて良かったです。

石垣島在住の方だと、意外にも海に入る機会が少ないと聞きます。

今回初めてスノーケルをした方の中には、海中景観に感動して、この機会にスノーケリングやダイビングをやっていきたいと仰っていました。

また、今までスノーケリングをしたことがある方でも、講師の方による解説を聞いて、海の生き物により興味を持ったと仰っていました。

近年、石垣島の周りにあるサンゴの白化やサンゴの死滅が度々ニュースになる中で、この素晴らしい海中景観が今後どうなっていくのかわかりません。

勿論、それぞれの立場として良くなる方へと対策はしていかなければならないですが、まずは石垣島に住む市民として、今の石垣島の周りのサンゴの様子がどのようになっているか知ることが大事であると思っています。

これを機に、石垣の海そしてサンゴやサンゴ礁にすむ生き物に親しみを持ってもらい、見てきた海中景観を周りの人に伝えられるようになってもらいたいものです。

各々が思うサンゴのポーズ。

アクティブレンジャー日記をご覧の皆様、こんにちは。

今回は米原海岸の利用ルールについて紹介させて貰います。

米原海岸は西表石垣国立公園石垣地域の北部に位置している自然海岸で、良好な自然環境を保っていることから、陸域海域ともに国立公園に指定されています。

特に海域は、砂浜からすぐ近くの礁地内にサンゴ群集が高い被度で広がっており、様々なサンゴ礁生態系が見られる上、多様な魚が生息している環境となっています。

そのため、スノーケリング等による自然観察が手軽に楽しめる海岸として、多くの観光客が訪れています。

また、米原海岸には隣接して石垣市が管理しているキャンプ場があり、キャンプ場利用客と、海岸の利用客が数多く訪れる石垣島有数の観光地となっています。

しかし、多くの人が手軽に訪れるあまりに、規制されている熱帯魚などの採取や、踏みつけによるサンゴの損傷など、自然公園法に反した利用客が後を絶ちません。

また、米原海岸は石垣市の指定海水浴場ではなく、海上監視員が常駐していない上、時にはリーフカレント(リーフの内側から外側に流れる強い流れのこと。離岸流とも呼ばれる)が起こる場所でもあり、安全上のトラブルも度々起こっています。

こうした課題・経緯を踏まえて、環境省の『サンゴ礁生態系保全行動計画2016-2020』の重要課題の一つ「サンゴ礁生態系における持続可能なツーリズムの推進」を念頭に置いたモデル事業として米原海岸の利用ルールづくりが選定されました。

多くの観光客が訪れる米原地域が主体となり、適正な利用ルールが運用されることを目指しています。

その利用ルールの内容及び運用体制を決めるために、2016年から環境省、沖縄県、石垣市、消防本部、海上保安部、地元のガイド団体、地元の関係者、環境保護団体など多くの関係者と共に協議を重ねてきました。

今年度は4年目を迎え、昨年度作成された利用ルールの試験運用を7月13日の3連休から開始しました。

その利用ルールの周知のために、以下のチラシ及びポスターを作成しました。

利用ルールのチラシとポスターを米原海岸周辺の施設や駐車場に掲示し、3連休の人が多く訪れる時間帯に周知活動としてチラシ配布及びお声がけを行いました。

まだまだ、この利用ルールの周知活動は始まったばかりです。

課題の多い中で試行錯誤し、多くの関係者や地域住民の方々のご協力を得ながら、利用ルールの運用の定着を目指していきます。

米原海岸を訪れる人達にこの利用ルールが少しでも伝わって欲しいと思いますし、米原地域を含む石垣島の人々が米原海岸にはこういうルールがあるんだと当たり前に認識することができたらと思っています。

米原海岸に訪れる人たちや米原海岸に携わる人たちに、この利用ルールが広がるよう拡散して頂ければ幸いです。

この取り組みは米原海岸をモデル地域としていますが、この様な取り組みを必要としている地域は他にもあると思います。

この利用ルールが定着し安全かつ豊かなサンゴ礁生態系が保全される米原海岸を目指し、ひいては他地域のサンゴ礁生態系を有する観光地でもこの取り組みをモデルに持続可能なツーリズムが定着しサンゴ礁生態系の保全に繋がることを切に願います。

↑米原の稚サンゴ