2017年8月

20件の記事があります。

2017年08月10日五島の夏休み企画パートⅠ:鐙瀬溶岩海岸の生きものさがし

西海国立公園 五島 竹下洋子

こんにちは!五島自然保護官事務所の竹下です。7月23日(日曜)は早朝からクリーン五島に参加し、約60名のボランティアの方々とともに鐙瀬溶岩海岸の漂着ゴミを回収しました。波が押し寄せる入江の岩場近くにはペットボトルや漁具などの漂流物が溜まっていました。

今回のふれあい事業は干潮の時間帯に実施するため、同日昼頃からの開催です。初めて参加する人が大半を占め、島外から転勤で五島市に来たばかりという家族連れもいました。鐙瀬ビジターセンターで溶岩海岸の成り立ちや注意事項を説明し、綺麗になったタイドプール(潮だまり)へいざ出発です。

左)溶岩海岸の漂着ゴミ回収

右)ビジターセンターから網を片手に出発

まず初めに、スタッフからタイドプールにいる生きものの見つけ方のコツを教わります。いきなり海水の中に入ってしまうと生きものが驚いて逃げてしまう可能性があるため、まずはじっと観察します。暫くすると、目が慣れてきて魚が泳いでいたり、カニが動いていたりするのが見えてきます。次第にコツを掴んだのかエビやカニ、大きなニセクロナマコなどを網ですくえるようになりました。

左)生きものの動きをじっと観察

右) 大ものゲット!

初めて見る生きものは子供たちにとって少し怖いようでスタッフが手に持って見せても近づこうとしませんが、誰か1人が触ると次々と集まってきました。今日の一番人気は、ニセクロナマコのです。触ると「気持ち悪い」と言いつつも、次の瞬間「ぷにぷにしている!」「なんか白いものを出した!」といってはしゃいでいました。

左)ウニの感触を確かめる

右) 大人も生きものさがしに夢中

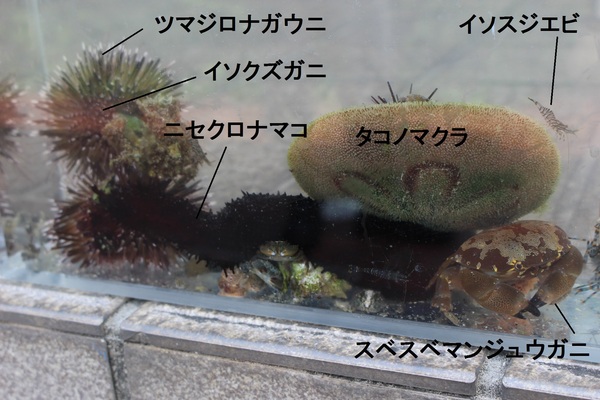

採集した生きものを水槽に入れ、ビジターセンター内でスタッフから名前や特徴を説明しました。子供たちは水槽に入れた生きものを見ながらスケッチしたり、直接触ったりしていました。

左)スタッフから見つけた生きものたちの説明

右) 水槽の生きものをスケッチ

溶岩海岸で記念撮影

初めは、生きものたちに近づけなかった参加者も、手で触ることで感触の違いが確認でき、どこに暮らしているか、貝の中に隠れていたやどかりも動いた瞬間に気づけるようになっていました。また、これまで海の生きものとふれあうことのなかったという家族連れも、子供と一緒にタイドプールに入り楽しい体験ができたと喜んでいました。

タイドプールを日々観察しているスタッフの話によると、その日の天候や気温、潮の満ち引きにより生息している生きものがその都度変わるようで、アメフラシが連結して動いている様子を観察できた日もあったそうです!鐙瀬溶岩海岸のように自然豊かな環境では、いろんな生きものと出会える機会もたくさんあるようです。

次はどんな生きものに出会えるのでしょうか? 皆さんも溶岩海岸の生きものたちを探しにきませんか!

2017年08月10日今年のくじゅう子どもパークレンジャーは「草原体験学習」 【くじゅう地域】

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう 小泉 敦

皆様、こんにちは。

夏休みも後半になりましたが、毎日、暑い日が続きますね。

くじゅうでは7月末の夏休み前半に環境省主催の「くじゅう子どもパークレンジャー」として、

1泊2日のキャンプを久住(くじゅう)高原の沢水(そうみ)キャンプ場にて開催しました。

子どもパークレンジャーとは、小学生を対象に、国立公園の保護や管理、調査などをしている環境省の「レンジャー」の仕事を体験してもらい、自然保護や環境保全の大切さを伝える環境教育活動です。

毎年テーマを決めて実施しており、今年のテーマは「草原」。

阿蘇くじゅう国立公園の重要な要素の一つである草原について、子どもたちに体験してもらい、地元の草原の成り立ちや、そこに生きる生き物などを学習しました。

竹田市の4年生から6年生の18名が子どもパークレンジャーとし、普段はあまり入ることのない草原を歩いて、観察し、体験学習しました。

1日目は開会式後に早速、草原を歩きます。

一見、同じように見える草原も、実は管理のやり方や目的によって様々な種類があります。

歩いてみると3種類の草原があることがわかりました。

① 放牧地(牛が草を食べる事によって草原が保たれている)

② 牧草地 (畑の採草地で人工の草原)

③ 自然採草地 (1000年以上昔から続く採草地、野焼きを年1回と草の刈り取りを年1回する草原)

それらの草原を歩きながら、講師の先生から「今日歩いてきた草原は同じように見えて、実は色々な種類の違う草原なのだよ」という話に、子どもたちは興味深そうに聞き入っていました。

また草原近くの森を歩いた際には、その場所が以前は野焼きをしていて草原であったことや、現在は野焼きが行われなくなり森になってしまったことを学びました。

そもそも草原は野焼きをして、人が手を入れないと森になってしまいます。

阿蘇くじゅう国立公園の草原は人が毎年、野焼きをする事で存在していています。

くじゅうの草原は、長い間、人間によって維持されているのです。

▲放牧地の草原 ▲芝歩道を歩く

▲畑になっている採草地 ▲昔から続く自然の採草地

2日目の朝早くに、前日に子どもたちが仕掛けたセンサーカメラとシャーマン式トラップ(ネズミを生け捕りにするワナ)を回収しました。

残念ながら子どもたちが仕掛けたセンサーカメラには動物は何も写っていませんでしたが、1週間前にくじゅうの草原の様々な箇所にセンサーカメラを仕掛けておいた結果のデータを、子どもたちに紹介しました。カメラにはイノシシ・ウシ・キツネ・タネキ・アナグマ・シカ・キジ・アオサギなど多くの動物や鳥などが写っていました。

シャーマン式トラップでは、子どもたちは捕まえる事は出来ませんでしたが、講師の方が捕まえて、捕えたアカネズミを子ども達に見せてくれました。

また、講師の先生から、「くじゅうの草原に生きている生き物」というテーマで、生物は関連し合って生きているということの話がありました。子どもたちが熱心に学んでいたのが印象的でした。

子どもたちにとっては、自分達が生まれ育った地域の草原について、草原の成り立ちや動物の種類、そして生き物達が関連し合って生きているという事を学べた良い機会になったと思います。

最後に2日間頑張った子ども達に「子どもパークレンジャー認定証」が授与されました。

今回の子どもパークレンジャーでは「草原」をテーマに、地元地域の草原の成り立ちや種類、草原に生きる生き物などを学習しました。

子どもたちが、この2日間で自分達の地域の草原について、「くじゅうの草原について新しく知ることが出来た。このくじゅうの草原を大切に守りたい、またこの草原の事を知らない友達に伝えたい。」などの感想が発表されて、とても意義がある充実した子どもパークレンジャーだったと思います。

参加した子どもたちの中から、国立公園の自然を知って、守っていきたいと思える人、行動する人が一人でも多く出て来てきてくれたら、いいですね。

2017年08月10日オオハンゴンソウ駆除活動

阿蘇くじゅう国立公園 くじゅう 大島 将貴

こんにちは。

今回はくじゅう地域で行われているオオハンゴンソウの駆除活動について紹介します。

オオハンゴンソウとは北アメリカ原産の植物です。

7月~9月頃大きな黄色い花を咲かせ、外来生物法により特定外来生物に指定されています。

最近よく耳にする「外来種」。

そもそもなぜこの外来種を駆除しなければいけないのでしょうか?

その理由の一つに、外来種が入ることで、そこに元々いた生物がいなくなってしまう可能性があげられます。特にこの特定外来生物に指定されているものは、繁殖力が強く、ほかの生物に対する影響が高いと考えられています。

そしてこのオオハンゴンソウ。

漢字で書くと「大反魂草」といかにも力強さを感じさせる様子ですが、

実際にその生命力は非常に強く、一株当たり1000個以上の種をつけ、主根が2グラム残るだけでそこから再生可能と言われています。

くじゅう地域でもタデ原湿原などで確認され駆除活動を続けています。

ところで、みなさんオオハンゴンソウの駆除と聞いてどんな活動を思い浮かべますか?

この時期、道路沿いのいたるところで、草刈り機を使って作業している光景を目にしますが、オオハンゴンソウの駆除は、ほとんどが手作業で行われています。前述したように生命力が強いため、草刈り機での切り取りだけでは駆除は難しく、手作業での抜き取り作業で根から取り除かなければなりません。

また、抜き取った後の運搬にも注意が必要です。特定外来生物の生きたままの運搬は禁止されており、運搬によって種を広げないためにも、しっかりと二重のビニール袋に入れて運搬します。

では、駆除作業の流れを紹介。

まずスコップで抜き取り作業を行います。

ここで根を切らないように注意!

次に土を落とす人へバトンタッチ。

根についた土を落とします。

最後に花と根を切って袋に入れます。

土を落とした根を袋に入れたところ。びっしり根が張っています。

それぞれの持ち場で連携して活動を行います。

7月に行った活動では、晴天で日差しも厳しい中、18名で合計46袋の駆除となりました。

今回はくじゅう地域の活動をご紹介しましたが、全国様々なところでオオハンゴンソウの駆除活動が行われており、駆除の方法など検討が進められています。

一度進入してしまうと根絶が難しいとされていますが、くじゅうの地域の自然を残していくためにも継続して活動を行っていく必要があります。

2017年08月08日今年もやってきますよ!! モ・モ・モ・モンテフェス!! 【霧島地域】

霧島錦江湾国立公園 えびの 黒肱 なつき

こんにちは。そして、はじめまして♪

7月からえびの自然保護官事務所に着任しましたARの黒肱(クロヒジ)です。

これから皆さんにいろんな事をお伝えできるよう頑張りますので、よろしくお願いします。

さて、8月11日(金) が国民の祝日となったことを記念して開催され、昨年約7000名程の来客があったというBIGイベントが、いよいよ今週となりました!! ドキドキ・・・☆

その名も・・・

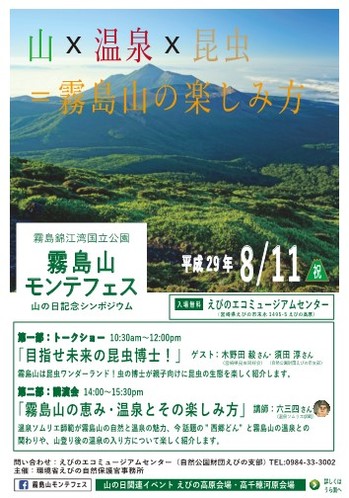

▼2017 霧島錦江湾国立公園 霧島山モンテフェス▼

着任してすぐにこんなエンジョイできそうなイベントに携われるとは嬉しい限りです。

今年も昨年同様、様々なプログラムが企画されております。

えびの高原の会場と高千穂河原の会場で、それぞれ楽しい自然体験プログラムなど

盛りだくさんの内容となっております。

また、えびの高原会場では霧島山の様々な昆虫をテーマとしたトークショーや、

温泉ソムリエ師範が霧島山の自然と温泉の魅力をたっぷりとお伝えする講演があります。

子供から大人まで存分に楽しめるイベントとなっておりますので、

山の日はぜひ「えびの高原」・「高千穂河原」へお越し下さい。

お待ちしております♪

●お問い合わせ先●

えびのエコミュージアムセンター(自然公園財団えびの支部) TEL:0984-33-3002

【霧島山モンテフェスFacebookページ】

https://www.facebook.com/kirishimayama/

【えびのエコミュージアムセンター STAFFブログ】

http://www.bes.or.jp/ebino/blog/

【えびのエコミュージアムセンター 天候・火山・交通情報】

2017年08月08日地とうきび種まきイベントが開催されました!【阿蘇地域】

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 大津 花

こんにちは!暑い日が続いていますね。

外で遊びたくなる季節でもありますが、熱中症にはくれぐれも気をつけてください。

そんな中、阿蘇はすこし涼しく、最高気温は31℃前後。

冷房がいらないほどの心地良い風が吹くこともあります~♪

さて、7月に草原の恵みを感じてもらうイベントが開催されました。

イベントの模様をお知らせします!

阿蘇地域だけでなく、隣の大津町、熊本市、そして福岡都市圏からも、

老若男女50名あまりの方に参加していただきました!

[イベント概要]

日時:7月15日(土)9:40~14:30

場所:阿蘇市一の宮町 宮地~坂梨周辺

主催 阿蘇草原再生シール生産者の会

共催 阿蘇地域世界農業遺産推進協会

後援 阿蘇地域振興デザインセンター

プログラム1,地とうきび種まき体験

「地とうきび」は、とうもろこしの一種。

阿蘇では昔からたくさん育てられていましたが、

最近は外来のスイートコーンが増え、生産量が減っているそうです。

そんな"希少な"地とうきびを守る農家さんの畑を借りて、種まきをしました!

二人一組。一人が種をおいていき、もう一人が足で土をかぶせていきます。

10月には収穫できる予定です。

プログラム2、草原を散策

暑い中、長い坂を上がると、草原と阿蘇山の絶景を見ることが出来ました!

野の花が咲いていたり、蝶が寄ってきたりと、近くにも見所満載。

写真を撮ったり、ぼーっとしたり、寝っ転がったり・・・!

思い思いの過ごし方で草原を楽しんでいらっしゃいました。

そんな草原は、1000年も昔から人々が野焼きや草刈りを繰り返して

守り続けられてきたからこそ、

いま私たちに素敵な景色を見せてくれています。

藪になってしまったところは、深い緑になっています。(↑2つ前の写真参照)

これまでなにげなく見ていた阿蘇の草原について、

目で見て、お話を聞いて、学んでもらいました。

プログラム3、スイートコーン収穫体験

こちらは地とうきびではなく、今が旬のスイートコーン。

外国原産で甘く、よく売られているものです。

収穫して、すぐに生で食べてみて、「おいしい!!!」の声も。

実はこの畑のスイートコーン、7月上旬の台風と豪雨で倒れてしまっていました。

△台風・豪雨の前(2017/6/22)

△台風・豪雨の後(2017/7/7)

農家さんが倒れたスイートコーンを起こしてくださり、

イノシシの食害からも守ってくださり、

無事にイベントで収穫することが出来ました。

農家さんに感謝です!

プログラム4、野草堆肥で育った野菜の販売会

畑で軽トラ市です!

みなさん、袋いっぱいに買って帰っていただきました!

阿蘇の野草堆肥で栄養たっぷりに育った野菜。

この野草堆肥を使用していることを示す、

「阿蘇草原再生シール」が目印の野菜を買っていただくことが、

阿蘇の草原を守ることにつながります。

プログラム5、阿蘇産食材のバーベキュー

阿蘇市一の宮町宮地にある、四季彩いちのみや内「青空食堂」にご協力いただきました!

午前中は暑い中体を動かしたので、いっそう美味しいバーベキューとなりました。

阿蘇のあか牛や、もちろん野草堆肥の野菜がメイン。

さらに農家さんが、家で採れた山水のお茶や、地キュウリの漬け物も

振る舞ってくださいましたよ~!

食べ終わった後は、草原クイズ大会!

全問正解した方には、阿蘇地域世界農業遺産(GIAHS)のトートバッグをプレゼント!

この日手に入れた野菜を、丈夫なバッグに入れて帰ってもらえたかな?と思います。

次は10月に種まきした地とうきびの収穫イベントを行います。

植えた種から、無事にできあがるでしょうか?

スイートコーンと地とうきびとはどんな違いがあるのでしょうか?

とっても楽しみです!!!

[後日]

種まきから2週間後(2017/7/30)、地とうきびの様子を見てきましたよ!

まっすぐきれいな一列に並んで、大きな葉っぱに育っておりました(^O^)

2017年08月07日南阿蘇村の水源めぐり~自然の恵みを満喫しよう~【阿蘇地域:藤田】

阿蘇くじゅう国立公園 アクティブレンジャー 藤田

毎日暑いですね。少しでも涼を感じてもらおうと平成29年度自然に親しむ運動月間の一環として『南阿蘇村の水源めぐり』を開催しました。当日は晴天に恵まれ、熊本市方面からなど26名の参加がありました。

南阿蘇村には、環境省選定の名水100選に選ばれた白川水源をはじめ、くまもと名水百選に選定された7カ所の水源とその他にも小さな湧水が数多く点在しています。

パークボランティアの案内で、まずは『池の川水源』へ。ここには兜(かぶと)石というものがあり、水量が多くこの石が見えなくなった年は雨が多く凶作と言われ、見えている年は日年(ひどし)で豊作になるという言い伝えがあるそうです。農家にとってはかんがい用水だけでなく、その年の豊凶を左右する重要な湧水地となっています。水源横には無人の野菜販売所があり新鮮な野菜にみんな興味津々。「トマトを水源で冷やして食べるのもいいね~!」と話もはずみます。

池の川水源 取れたての夏野菜

次は、環境省選定平成の名水百選の『湧沢津水源』へ。田園の真ん中で突然湧き上がるように噴き出しているのが湧沢津水源です。湧水量(毎分) 5トン で水の柔らかさも村内一と言われています。ちょうど地元の方が水を汲みに来られていました。ここは飲料水用、生活用水用と分かれており、太陽の熱い日差しの中、足を浸して涼を取るにはもってこい!しかし、長くつけていると痛くなるくらいでした。

青々した田園風景 湧沢津水源

600mくらい歩くと、寺坂水源があります。

玉泉山正教寺のたもとの湧水。参道の先、南阿蘇鉄道の鉄橋のすぐ下にある水源です。ここは熊本名水百選の一つで、水を飲み比べてみると、わずかに甘いように感じました。

寺坂水源 絵になる駅舎との風景

日本一長い駅名として有名になった「南阿蘇水の生まれる里白水高原駅」で休憩しました。熊本地震により、現在運行しているのは高森駅⇔中松駅間で、当駅から立野駅までは不通となっています。「電車の通っていない線路はもの悲しいね。」と誰からともなく声が聞かれました。

200mくらい離れたところに川地後水源(環境省選定「平成の名水百選」)へ。生活用水として農産物の洗浄などにも利用できるようになっており、水の中にはサワガニが数匹歩いていました。

川地後水源 サワガニ

参加者の希望で、震災により枯渇した「塩井社水源」へ。水の神様の岡象女神が奉られている神社の境内にあり、エメラルド色をした神秘的な雰囲気のある水源でした。村内で唯一西から東に流れる川で、下流にはオルゴールのメロディが流れる水車があり人々を魅了していました。

塩井社水源 止まったままの水車

川底まで見える水源の現状に驚きも大きく、早く水が戻るようにとみんなで祈りました。

次の観察会は、10月に「高森町」で開催予定です。

2017年08月07日大観峰登山道パトロール

阿蘇くじゅう国立公園 阿蘇 ウッド 亜也子

はじめまして。

7月から阿蘇くじゅう国立公園管理事務所のアクティブレンジャーに就任したウッドです。

先日、アクティブレンジャーが定期的に行っているパトロールに、パークボランティアさんと一緒に初めて参加してきました。

大観峰周辺は夕べからの雨で朝は深い霧がかかっていたため、パトロールができるかなぁと思っていましたが、出発までに晴れ間が広がり、風もなく、むしろ少し蒸し暑さを感じながらの登山になりました。

▲車通りの多い212号から階段を登って一歩入ると森の中へ。足下をしっかり見ながら登っていっている最中、ふっとひと呼吸して上を見上げると、木々の間に差してくる太陽の木漏れ日がキラキラ。マイナスイオンを浴びながら森林浴ができます。

▲途中、笹がこんなに伸びていました。

▲足下が見えるよう、草を刈りました

笹が伸びていたので、鎌で切りながらかき分けて登りました。その途中、おっと危ない!その間に可愛い花たちが顔を出していました。

▲カキラン (Epipactis. thunburgii) ▲ヤマホトトギス(Tricyrtis.macropoda)

▲アソノコギリソウ(白とピンク色があります) ▲カワラマツバ(あま~い匂いがします)

(Achillea. alpina var.brevidens) (Galium verm var asiaticum f.nikkoense)

▲オオバギボウシ(Hosta.montata) ▲ノバラ( Rosa multiflora)

他にもオカトラノオ、オニユリ、ホタルブクロ、ヤマハッカなどが見られましたよ。

地震や水害で土砂が流れたところもありますが、登山道への被害は少なく、思ったより登りやすくて、森林や草原を抜けて展望所に着いたら、風が気持ちよかったです。

これから、楽しく阿蘇の魅力を発信していきます。どうぞよろしくお願いします。

Patrol for Daikanbo footpath

I am one of the Active Rangers at Aso-Kuju National Park Office. We keep our blogs to share what we do and what goes on in the park. Today's diary is about our regular patrol. This time we went out to Daikanbo footpath with aim to check safety and current condition of the footpath following the Kumamoto earthquake last year and the rainy season which just finished.

Entrance to the footpath is from route 212. There is not a car park nearby and entrance is discreetly marked with a pink ribbon. Once you take steep steps, you will be quickly leave traffic noise and be surrounded by cool woodland with sunshine and breeze through the trees.

Continuing the path, you then walk through narrow path with various native mountain flowers and wild berries including rare species that we are working hard to protect.

One the way, you can enjoy the breathtaking views over the caldera that Mount Aso offers. And when you get to the Daikanbo Observatory, 360 degrees of panorama view and cooling breeze will be waiting for you. Why do not you take some picnic and enjoy the walk?! We assure this will be a memorable experience in Aso for you!!

2017年08月05日自然に親しむ集い~川の水と生き物調査隊~【屋久島地域】

屋久島国立公園 屋久島 アクティブレンジャー 水川

みなさん、こんにちは!

屋久島自然保護官事務所の水川です。

7月30日(日)に、自然に親しむ集い~夏休み自由研究!川の水と生き物調査隊~を開催しました。

自然に親しむ集いは、環境省、屋久島町、(公財)屋久島環境文化財団共催の、屋久島町民を対象とした自然に親しむための行事です。

今年度第一回目は、夏休みの自由研究のテーマにもなる小中学生を対象にした川の調査です。

屋久島は雨が多く、川も多いです。

各集落内や堺には大小様々な川が流れていて、島全体で約140もの川があるそうですよ。

屋久島の方にとって、きっと川は身近な存在でしょう。

そんな身近な川の水はきれいなのでしょうか?

生き物にとって住みやすい水なのでしょうか?

小瀬田(こせだ)集落を流れる男川(おとこがわ)の水質を、生き物とパックテストで調べてみることにしました。

はじめに、自然の中にある大きな水の流れ(循環)について解説しました。

私たちが生活で使う水は、川から取ってまた川や海に流しています。

川を流れ海にたどり着いた水は蒸発して雲になり、雨となってまた川に流れてきます。

このように、自然の中には大きな水の循環があって、私たち人間や生き物もこの水の流れの中で生きています。人と川は深い関係があるのです。

▲解説の様子。

このお話しの後、待ちに待った川での活動がスタートしました!

▲川に入る様子。

河口から上流に移動して、まずは川の流速を測定しました。

流速は、3mのヒモにフィルムケースなど水に浮く物をくくり付けたもので計ることができます。

水面にウキをつけた瞬間からウキが流れてヒモがピンと張るまでの時間を計測します。

▲流速を測定する様子。

結果は、ウキが3m流れるのに24秒かかりました。

つまり流速は、300㎝÷24秒=12.5㎝/秒で、川の流れは「遅い」ということが分かりました。

続いて生き物採集をしました。

▲生き物採集の様子。大人も子供も夢中になって生き物を探しました。

川での活動が終盤にさしかかった頃、ついに子供達は全身水に浸かって泳ぎだしました!

▲本当はこれが一番やりたかったのかもしれませんね~(^^)

採集した生き物は、バットや水槽に移して観察しました。

エビ、カニ、ハゼ、ボラの稚魚などの大きな生き物や、トビケラやカワゲラなどの小さな水生昆虫がたくさん捕れました。

生き物によっては、その存在から水の汚れを判定することができます。

判定するときに使う生き物を「指標生物」といいます。

▲指標生物。

採集した生き物の中から指標生物を探し、数を数えてみました。

▲指標生物を観察する様子。

結果は、きれいな水に住む指標生物が多く、この川はきれいな水と判定されました。

さらに、パックテストを使って化学的に水質を調べてみました。

パックテストは、チューブの中に薬品が入っており、川の水と薬品を混ぜることで水の色が変化するので、その水の色と見本の色を見比べて水質を測定することができます。

▲パックテストで水質調査する様子。

パックテスト調査の結果、この川の水質はきれいな水でした。

今回の活動では生き物とパックテストによる水質の調査方法を知ってもらいました。

そして、男川はきれいな水が流れており、きれいな水にしか住めない生き物を含めたくさんの生き物が住んでいることが分かりました。

他の川ではどうでしょうか?

同じ川でも、日や時間帯、上流と下流で違うかもしれません。

また、もし川の水が汚れてしまうとどんなことが起きるでしょうか?

どうすれば川が汚れないでしょうか?

このように、一つの川を調べてみると、色々な考察ができて発展もあります。

自由研究にとどまらず、自然への関心を高めるきっかけになればうれしいです。

みなさんも夏休みを利用して近くの川に遊びに出かけてみてはいかがでしょうか(^▽^)

~★環境省アクティブレンジャーパネル展開催のお知らせ★~

環境省九州地方環境事務所では、九州の美しい自然や現在生じている問題、自然環境保全のための活動などを九州で様々な活動に取り組むアクティブレンジャーの視点から紹介するパネル展を開催しています。

7月20日(木)からアクティブレンジャーが配置されている九州10地区で開催中です!

多くの方のご来場をお待ちしております!

▲屋久島会場(屋久島世界遺産センター)

▲チラシ

※詳細はコチラ↓

【九州地方環境事務所HP】

http://kyushu.env.go.jp/pre_2017/29_1.html

※屋久島会場の詳細はコチラ↓

会場:屋久島世界遺産センター

期間:7月20日(木)~8月31日(木)

時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

休館:無休

※入場無料!

【屋久島世界遺産センターHP】

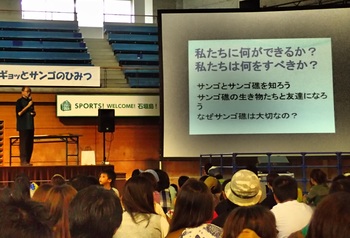

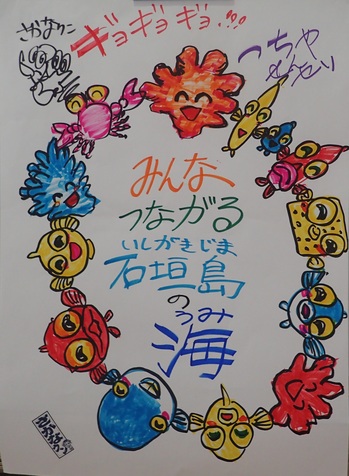

2017年08月03日満員御礼!サンゴのイベントを開催しました。【石垣地域】

西表石垣国立公園 神保彩葉

さかなクン&琉球大学土屋名誉教授による

「サンゴの海がSOS?!教えてさかなクン!ギョギョッとサンゴのひみつ」と題したサンゴのイベントは、

来場者なんと約1500人の大盛況で無事終了しました。

このイベントは、昨年の夏に起きたサンゴの大規模白化を受けて、

島民の方々に、サンゴやサンゴの現状について、知っていただくために開催されたものです。

イベントに行きたかったけど行けなかった~。

そんなあなたに、当日の様子をお届けします。

会場の様子

(石垣島内だけでなく、八重山の各離島からもご来場いただけたみたいです。)

みんなお待ちかね!さかなクン&土屋先生のご登場!

サンゴって動物なの?それとも植物?

サンゴ礁に暮らすいきものをギョ紹介!

サンゴを守るためにはサンゴを知ろう!好きになろう。

今回のイベントは、メインステージだけじゃない!

水槽展示などのサイドイベントも盛りだくさんでした~。

【サンゴ礁のいきもの水槽:アクアマリンふくしま様ご提供】

島の豊かな食卓は、豊かなサンゴ礁から。

サンゴのなかに棲むいきものをみてみよう。

【養殖サンゴ水槽:八重山漁業協同組合様ご提供】

元気なサンゴと死んでしまったサンゴ、なにがちがうかな?

生きているサンゴを観察してみよう。どんなにおいがするのかな?

生きているサンゴの見分け方の紹介。

【サンゴ礁のいきものはくせい展示:アクアマリンふくしま様ご提供】

本物の歯や肌にさわってみよう。

よく観察してクイズに挑戦。

えー!マンボウってこんなに大きくなるの?

【タッチプールコーナー:渡久山水産様ご提供】

サンゴ礁のいきものにふれてみよう。

大人も子どもも大興奮。

中にはすっかり虜になっている子も。

たくさんの生き物が棲むサンゴ礁。

そしてそれを支えているサンゴ。

私たち人間も、サンゴからたくさんの恩恵を受けています。

そんなサンゴを守りたい、

なによりサンゴの海が好き!という人がたくさん増えたらいいなぁと思います。

ステージお疲れ様でした!

(左から西村那覇自然環境事務所長&さかなクン&土屋先生)

さかなクン&土屋先生から、サイン入りプレゼントもいただきました。

こんにちは♪

昨年から大盛況の山の日イベント「霧島山モンテフェス2017」が今年も開催されました。

当日の朝、雨模様でとても心配でしたが、午後から晴れ間が見えてきたのでとても良かったです!!

今回はメインの2会場の様子を報告します!!

まずは高千穂河原会場です。

▼九面太鼓おもてなし ▼野鳥の巣箱作り

他にも、郷土料理ねったぼのふるまいや霧島ジオパークの子ども火山スクール等が実施されました。

(※ねったぼとは・・・つきたての餅に蒸したさつまいもを加え、芋をつぶしながら練る。それをちぎり分け、

きな粉と砂糖、塩少々を混ぜた特製粉につけて食べる郷土料理です!!)

次にえびの高原会場です!!

▼ランニングバイク ▼丸太切り体験(コースター作製)

▼SUP(スタンドアップパドルボード) ▼ボディ&フェイスペインティング

▼野鳥の巣箱作り ▼野外ステージ

他にも、トレッキング・青空やまヨガ・スケッチ大会・スタンプラリー・本の読み聞かせなど様々なプログラムがありました。

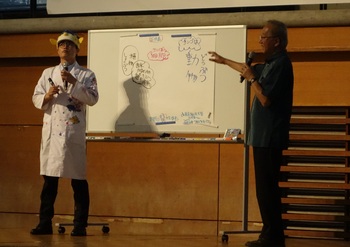

そして、えびのエコミュージアムセンターで開催されたトークショー・講演会の様子です。

私は一部・二部ともに拝聴させて頂きましたが、貴重な話ばかりでお客様より聞き入ってしまったような気がします(笑)

▼第一部 「目指せ未来の昆虫博士!」-霧島山は昆虫のワンダーランド!-

虫の博士が親子向けに昆虫の生態を楽しく紹介してくださいました。

ゲスト:木野田 毅さん(宮崎県昆虫同好会)

須田 敦さん(自然公園財団えびの支部)

トークショー中の子供達のキラキラした目と楽しくてソワソワした態度がとてもかわいかったです。

大人も子供も自分の好きなことに熱中するときは同じですね☆(笑)

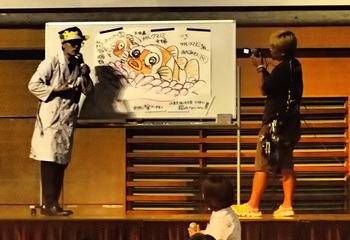

▼第二部 「霧島山の恵み・温泉とその楽しみ方」

温泉ソムリエ師範が霧島山の多様な温泉の魅力。

今話題の"西郷どん"と霧島山の温泉との関わりや、山登り後の温泉の入り方について楽しく紹介してくださいました。

講師:六三四さん(温泉ソムリエ師範)

温泉の正しい入り方、温泉の楽しみ方やマナーなど、私自身知らないことばかりでとても勉強になりました。

最後に、お客様からの質問にも丁寧に答えて下さり、さらに豆知識まで教えて頂けた内容の濃い講演会でした。

今回のトークショーや講演会はもちろん、自然に触れることで新しい発見や楽しみ方、そして刺激など、いろんなことを改めて感じた一日でした。

このようなイベントを通して、山々の他にも火口湖や温泉地・文化など、様々な魅力に満ち溢れた「霧島山」を、もっともっと皆さんに親しみを持って頂けるように、これからも取り組んで参ります。