対馬

65件の記事があります。

2020年06月25日交通事故対策にご協力いただきました!

対馬 小川美香

こんにちは。対馬自然保護官事務所の小川です。

島内の工事業者さんのご厚意で、上県町樫滝(かしたき)にて

ツシマヤマネコの交通事故対策にご協力いただきました!

今回事故対策をしていただいた樫滝地区は

国道沿いに川が流れており、野生動物が道路に出やすい環境となっています。

ドライバーからの目撃情報も多く寄せられる地域です。

今回はなんと、同地区内で2社にご協力いただきました。

ありがとうございます!!!

★ 株式会社東邦さん

国道沿いの法面工事において、工事期間中の事故対策に取り組んでいただきました。

➀事故対策看板の設置

注意喚起の看板を作成し、飛び出しが予想される場所に設置してくださいました。

ヤマネコの特徴や、当センターの連絡先なども掲載いただきました。

ヤマネコのシルエットが反射素材というこだわりも!

②ガードレール下からの飛び出し対策

川を利用したヤマネコが道路へ飛び出すのを防ぐために、ガードレール下に板を設置していただきました。

ヤマネコに一度立ち止まらせる工夫です。

③道路から脱出しやすい工夫

道路と工事現場を分けるバリケードは、ヤマネコが下を通れるように設置していただきました。

道路上のヤマネコが脱出しやすい工夫です。

④現場での呼びかけ

現場の各所で、ヤマネコの通報を呼びかけてくださいました。

この工事に関わった方々が、今後も安全運転とヤマネコの通報を意識してくださると嬉しいです!

-

★ 株式会社小宮建設さん

国道の舗装工事において、ワイヤーメッシュの設置と、看板周辺の草刈りをしていただきました。

➀ワイヤーメッシュの設置(40 m)

今回40 m ものワイヤーメッシュを設置していただいた区間は、

・カーブでドライバーからの見通しが悪い

・動物が川から道路に上がりやすい地形である

という理由で、ヤマネコの交通事故が予想される区間です。

設置したワイヤーメッシュ、実はヤマネコが通れる構造になっています。

完全にふさがないことで、川に行きたいヤマネコを通しつつ

道路に出る前に一度立ち止まらせることを狙っています。

シカの出没も多いということで、高さ2 mのワイヤーメッシュを設置してくださいました!

当センターでは、効果検証のためのモニタリングを開始しています。

ちなみに・・・

峰町ユクミにも事故防止のためのワイヤーメッシュ(高さ1 m)が設置してあるのですが、

設置以降ユクミでの交通事故は発生しておらず、ワイヤーメッシュによる事故防止効果が期待されています。昨年は、すぐそばで仔育て中のヤマネコファミリーが撮影されました。

②草刈り

樫滝には、過去に工事業者の方が設置してくださったヤマネコ看板が2つあります。

周囲の草が生い茂って看板の視認性が低くなっていたため、草刈りをしてくださいました。

奥に写っている看板は小宮建設さん、手前の看板は榮建設さんが設置してくださったものです。

隠れていた看板も

ばっちり見えるようになりました!

ツシマヤマネコの交通事故リスクが高い地域で

様々な事故対策にご協力いただけてとっても嬉しいです!

東邦さん、小宮建設さん、ご協力いただき本当にありがとうございました!

2020年06月12日あのヤマネコは今

対馬 小川美香

こんにちは。対馬自然保護官事務所の小川です。

コロナウイルスによる臨時休館が続く中

書架の整理をしていたところ、見つけてしまいました。

12頭目に保護されたヤマネコで、メス(Female)であること、

mから始まる地区で保護されたこと、ウルメという愛称がつけられたことがわかります。

(ちなみに最新の保護個体はFk-89です!)

実は私、平成6年生まれの対馬出身。

私が生まれた年にツシマヤマネコが国内希少野生動植物種に指定され、

3歳の時に対馬野生生物保護センターが開所しています。

対馬で生まれ育った子供時代、一番古いツシマヤマネコの記憶が、

ウルメと呼ばれたこの個体だったことがわかりました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

私が小学2年生だったある日、

急に教室の外が騒がしくなりました。

「ヤマネコって!!」「今から来るって!!!」

ヤマネコって、ツシマヤマネコ?

あれ?ツシマヤマネコって、普通のネコと何が違うんだ?

そんなことを考えながら、みんなと外に出ました。

するとそこには、カゴに入ったフワフワのネコが一匹。

私の通学路にある倉庫で見つけられ、今からヤマネコセンターに行くとのこと。

私はまだ思っていました。

ツシマヤマネコって、普通のネコと何が違うんだ?

その直後。

「ぐをおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお」

人生で初めてネコから威嚇され、

「ヤマネコすげーーーー!!!!!!」

と、やせいのいきものに衝撃を受けたのと同時に、

ヤマネコは本当に存在して、しかもこんなに身近な場所で生きているのか、と

幻が現実になったのを覚えています。

当時の写真。私もばっちり写っていました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あれから19年。

あのヤマネコはどうなったのか。

そもそもなぜヤマネコセンターに行こうとしていたのか。

調べてみました。

あのヤマネコはメスの亜成獣で、当センターで保護された12頭目のヤマネコでした。

あの日、三根地区でイワシを干していたカゴに侵入し、

出られなくなったところをカゴの持ち主に発見されたとのこと。

個体番号Fm-12、愛称「ウルメ」です。

大人たちの粋な計らいにより、

近所の小学校にお披露目に来てくれたようです。

その後、健康状態に問題が無いことを確認されたウルメは

行動調査のために発信機をつけて放獣され、

発見場所周辺の3地区をなわばりにしていることが分かりました。

ところが。

放獣のわずか1年後、死体で発見されていたことが分かりました。

道路脇にうずくまった状態で、死後1か月以上経過した状態でした。

腐敗により死因の判定が難しいため、死因不明。悲しい結末でした。

********************************************************************

生死問わずたくさんのツシマヤマネコが収容されますが、

最近の私は、それらの個体は自然保護行政のいわばトップ営業マンではないかと思っています。

ヤマネコがいる、という事実はつまり、

ヤマネコが生息し得る環境がそこにある、ということで、

逆も然り。

どう伝えるか、力量が試されますが

すべての命を無駄にしないために私にできることは何なのか、

改めて考えさせられました。

死因不明のウルメは事故対策などに繋がらなかったと思いますが、

その命は18年後、私がこの仕事をするきっかけとなってくれました。

ずいぶん遅くなったけど、あのとき学校に来てくれてありがとう、ウルメ。

2020年06月02日ツシマヤマネコの救護がありました

対馬 小川美香

こんにちは!

対馬自然保護官事務所の小川です。

5月13日に今年度1件目となるツシマヤマネコの交通事故が発生してしまいました。

今回事故にあった個体Fk-89は、大けがを負っているものの一命をとりとめており、

現在治療を続けています。

対馬野生生物保護センターでは平成4年度以降

のべ336件(!)のツシマヤマネコの収容があり、うち123件が交通事故によるものですが、

治療できる状態で収容された交通事故個体は今回で10頭目です。

これまでの9頭のように、完治して対馬の自然に戻れますように。

応援よろしくお願いします!

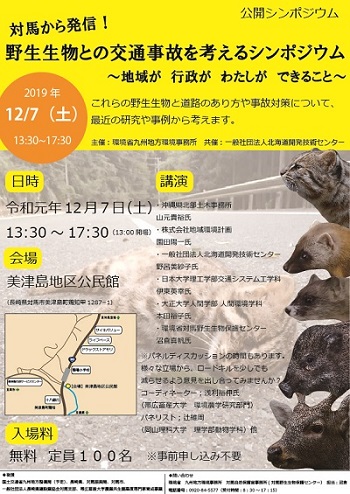

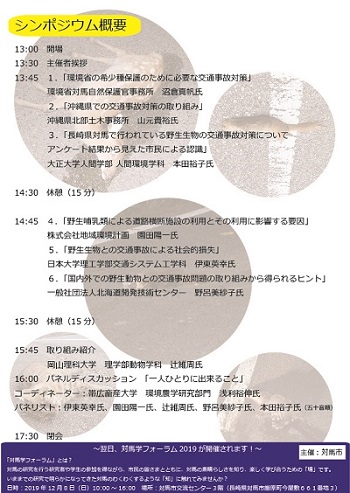

2019年11月13日12/7対馬から発信!野生生物との交通事故を考えるシンポジウム 【対馬地域】

対馬 沼倉 真帆

こんにちは!

アクティブレンジャーの沼倉です。

2019/12/7にツシマヤマネコをはじめとする野生生物のロードキルという問題をいろいろな角度から

考えてみるシンポジウムを長崎県対馬市で開催致します。

地域が 行政が わたしができることを一緒に考えてみませんか?

『対馬から発信!野生生物との交通事故を考えるシンポジウム

~地域が 行政が わたしが できること~』

詳細はチラシをご覧ください。

問合せ先:

環境省九州地方事務所対馬自然保護官事務所

(対馬野生生物保護センター)

担当:沼倉

電話:0920-84-5577(受付時間は、8:30~17:15まで)

ご関心をお持ちの方は、ぜひ、ご参加いただければと思いますので

どうぞよろしくお願いいたします。

2019年09月24日体験型交通安全啓発キャンペーンに参加してきました 【対馬厳原地域】

対馬 近藤 由佳

こんにちは。対馬自然保護官事務所厳原事務室の近藤です。

夏の暑さも一段落してきて、秋の気配が感じられる気温になりました。そう!秋と言ったら秋の全国交通安全運動!今年は9月21日~30日の期間に行われます。一足お先に対馬南署が体験型交通安全啓発キャンペーンを行うというので、つばきちゃんと参加してきました。

会場では、飲酒運転をした時と同じ視野になるゴーグルや、俊敏性がわかる機械があり、みんな楽しく、安全運転について学べるコーナーがありました!

つばきちゃんも体験!

▲飲酒運転時の視野になるゴーグル

▲俊敏性テスト(光が上から順に降りてくるので、手を置いているところに来たら握る)

俊敏性テストでは、つばきちゃんは5回とも失敗...俊敏性の年齢は実年齢プラス10歳という判定でした...(実年齢はヒミツ)

俊敏性を鍛えないとね、つばきちゃん!

秋から冬にかけて、ツシマヤマネコの移動が活発になる時期になります。中にはつばきちゃんのように俊敏性があまり高くないヤマネコもいるかも!?これからの時期、特にヤマネコの道路への急な飛び出しに気をつけた安全運転をお願いします。

2019年07月06日オニユリの季節です 【対馬地域】

対馬 小川美香

こんにちは。対馬アクティブ・レンジャーの小川です。

短い梅雨が明け、夏らしい季節になってきました。

今の時期、島のあちこちで立派なオニユリが咲いています。

こちらの写真は私の通勤路。

次々に開花していくので、オレンジ色が増えていく景色が最近の楽しみです。

一般的なオニユリは三倍体のため、種子を作らずムカゴのみで増えますが、

対馬には二倍体のオニユリが多く存在し、それらは種子でも増えることができます。

オ二ユリに種子ができる対馬では、突然変異が原因と考えられるさまざまな形態のオニユリが見られます。

中でも有名なものが、オウゴンオニユリ。

名前の通り、黄金色のオニユリです。

現在、野生のオウゴンオニユリを見ることは難しいですが、島内各地で栽培されており、オニユリと同じ今の時期に花を咲かせます。

対馬事務所でも、ビジター担当の阿比留さんが育てた株が開花しました。

採れたムカゴをお裾分けしてもらったので、私もオウゴンオニユリの栽培にチャレンジしてみようと思います。

阿比留さんによると、一年目の芽を雑草と間違えて抜かないことが最初のポイントだそうです。

↑一年目の芽。雑草と間違えて抜きそうです。

対馬のどこかで咲く野生のオウゴンオニユリも、いつか見てみたいものです。。。

2019年07月01日舟志ノ内で草刈りをおこないました 【対馬地域】

対馬 小川美香

こんにちは。対馬自然保護官事務所の小川です。

6月2日(日)に、「ツシマヤマネコ応援団」の活動として舟志ノ内の草刈りをおこなったのでご報告します。

***

ツシマヤマネコ応援団とは、

ツシマヤマネコと対馬の自然を守る活動を行うボランティアグループです。

ツシマヤマネコの生息に適した森づくりを目指す「とらやまの森再生プロジェクト」や、

交通事故対策などを行っています。

昨年までのとらやまの森再生プロジェクトで

どんぐりの苗をつくり、約1年前に舟志ノ内に植樹しました。

植樹後の小さい苗は放っておくと雑草に負けてしまうので、

数年は草刈りをする必要があります。

苗を傷つけないよう、事前にカバーをかけて草刈りに臨みました。

当日は、刈り払い機とカマを使って、防鹿柵内の雑草を刈りました。

生い茂った草の下には、どんぐりの発芽もたくさんありました!

頑丈な防鹿柵の中なので、獣害にあうことなく、萌芽もすくすく生長していました。

どんぐりが増えた森には、どんぐりをエサとするネズミが増えて

ネズミをエサとするヤマネコも増えるはず・・・!!

ということで、植樹の際に巣箱を設置していました。

この巣箱は、木の上に巣をつくるヒメネズミのためにと

木の幹に設置していたのですが、中をのぞいてみると・・・

アオダイショウがいました!!!びっくり!!!

果たしてヒメネズミはこの巣箱を使ってくれたのでしょうか。

もう少しどんぐりが増えたら、巣箱を使うヒメネズミに会えるかなあ。会えるといいなあ・・・。

クサイチゴもたくさんなっていました!

おいしかったです(^^)

今回は2時間ほどの作業で、柵内の草刈りと巣箱チェック、苗カバーの取り外しが完了しました。

参加いただいた団員の皆様と記念写真。お忙しいところありがとうございいました!

立派な森に育つのを見守り続けます。

2018年07月24日夏の交通安全県民運動に参加してきました【対馬厳原地域】

対馬 近藤 由佳

こんにちは。対馬自然保護官事務所厳原事務室の近藤です。

長崎県内では7月11日~20日に夏の交通安全県民運動が行われ、対馬市内でも警察と交通安全協会を中心に各地で様々な活動が行われました。ヤマネコの飛び出しにも注意した安全運転をお願いするために、私達もツシマヤマネコのつばきちゃんとともに活動に参加してきました!

夏はヤマネコにとって仔育ての時期であり、この春から夏にかけて数カ所で仔ヤマネコが目撃されています。母ヤマネコが交通事故にあうと、仔ヤマネコも飢えて死んでしまう可能性が高まります。

また、最近までヤマネコは対馬中部~北部にしかいないと思われていましたが、対馬南部でもヤマネコの生息が確認されています。そのため、昨年の1月と今年の1月にヤマネコが確認された佐須地域(下原、樫根)で、この地域でもヤマネコが生息すること、また人にもヤマネコにも優しい運転をお願いしてきました。

全日、天気に恵まれ、青空のもと暑い中でのキャンペーンとなりましたが、参加していた子供達は元気いっぱいでした。つばきちゃんは少しバテ気味でしたが、みなさんの応援のもと、なんとかヤマネコ代表として安全運転をお願いすることができました。

この夏もどうかヤマネコがひかれませんように。

近藤

2018年07月02日ツシマウラボシシジミ 【対馬厳原地域】

対馬 近藤 由佳

こんにちは。対馬厳原事務室の近藤です。

先日、生息地を調査してきましたので、今回はツシマウラボシシジミについて紹介したいと思います。

ツシマウラボシシジミの標本

ツシマウラボシシジミは、日本国内では対馬にしか生息していない固有亜種のチョウです。昔は特に珍しくないチョウだったそうですが、2013年に調査を行ったところ、ごく限られた場所でしか生息しておらず、絶滅の危機に瀕していることが分かりました。

そのため、2017年1月に種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定、同じ年の3月に公表された環境省レッドリスト2017では絶滅危惧Ⅱ類から絶滅危惧IA類にカテゴリーが見直され、現在、ツシマウラボシシジミの保護増殖事業が進められています。

現地を見て分かったのは、ツシマウラボシシジミは植生の影響を受けるということです。幼虫の頃に食べる草、成虫になった際に蜜を吸う花がないとこのチョウは生きていけません。幼虫はヌスビトハギやその仲間の植物を食べ、成虫になって蜜を吸う花も限られるそうです。

ツシマウラボシシジミの食草であるヌスビトハギの仲間

これらの植物は、島内で個体数が増えて大きな問題になっているシカの食害を受けており、これによりツシマウラボシジミの生息環境が悪化し、個体数が激減したと言われています。

現在では、食草の植栽、シカ柵の設置、森林の間伐などによる生息環境の改善のほか、島外で個体を繁殖させて対馬島内に野生復帰させるなど、ツシマウラボシシジミの絶滅を防ぐために関係機関で様々な取組みが行われています。

将来、対馬の森の中でひらひらと舞う姿を普通に見ることができる。そうなって欲しいと思いました。

左:卵、中央:幼虫、右:メス成虫

7月から東京・上野の国立科学博物館で開催される特別展「昆虫」でも、ツシマウラボシシジミが一部取り上げられるようなので、機会がありましたら、見てみてください。

国立科学博物館特別展「昆虫」ホームページ

こんにちは。対馬自然保護官事務所の小川です。

突然ですが皆さん、対馬では養蜂が盛んなことをご存知ですか?

対馬のおいしいものを聞かれたら、私はまず「ハチミツ!」と答えます。

日本にはセイヨウミツバチとニホンミツバチの2種類のミツバチがいますが、

対馬は、ニホンミツバチしか生息していない珍しい島です。

この島では、丸太をくり抜いた「蜂洞(はちどう)」を使って、

ずっと昔からニホンミツバチの養蜂がおこなわれてきました。

島のあらゆる場所で見かける蜂洞。島民の数より多いという噂も・・・

ニホンミツバチは様々な花の蜜を集める特性があり、その蜂蜜は

優しい甘さとコクと香りの何とも例えがたい最高の味わい。

まさに、味の宝石箱や~~~です。

話を戻します。

対馬の人にとって蜂蜜は、単なるおいしいものではありません。

時にそれは「薬」にもなります。

少なくとも小川家では、風邪をひいたらまず蜂蜜湯を飲み、

ニキビ・口内炎・唇の荒れなど、あらゆる炎症に蜂蜜を塗ります。

乾燥肌の妹は「蜂蜜パック」なんてことをします。贅沢者め・・・。

このように、古くから対馬の生活に根づいている蜂蜜ですが、

ニホンミツバチからの採蜜量はとても少ないため、

対馬の人でも簡単に入手できるわけではありません。

というわけで、

我が家ではニホンミツバチを飼いはじめました。

我が家の蜂洞。丸太くりぬき型ではなく、師匠オススメの重箱型を使っています。

おしりをぷりぷりさせながら蜜や花粉を集めるミツバチは

とっても可愛く、いつまででも見ていられます。

両脇に花粉団子を抱えて帰ってきたミツバチ

じっと観察していると、いろんな生き物が集まっていることに気づきます。

蜂洞の陰にナメクジが隠れていたり、

ミツバチが落とした花粉を持っていくアリがいたり。

そしてついに

あいつがやって来ました。

黒っぽい体に黄色い足が特徴の特定外来生物、ツマアカスズメバチです。

ぶううううんと重低音を鳴らしながら蜂洞に近づいたかと思うと、

ぱっとミツバチを捕まえて去って行きました。

何が起こったのかわからないほど、一瞬の出来事でした。

しばらくするとまたやって来ました。

今度は巣の入り口で、ミツバチが出てくるのを待ち構えています。

それに気づいたミツバチは、巣の中に隠れて出てきません。

丸太くりぬき型の蜂洞の場合、入り口が大きいため

ツマアカスズメバチが中に入ってミツバチを捕ってしまうそうです。

私の師匠が重箱型をオススメする理由の一つがこれです。

最終的には私が追い払いましたが、

近くにツマアカスズメバチの巣があることは確かです。

私のかわいいミツバチちゃんは日々狙われています。

無事おいしい蜂蜜にありつけるでしょうか・・・。

環境省では、対馬自然保護官事務所厳原事務室が中心となって

ツマアカスズメバチ対策をおこなっています。

近況は厳原事務室新米ARの初投稿をお待ちください!