対馬

九州地区のアクティブ・レンジャーが、日々の活動や地域の魅力を発信します。アクティブ・レンジャーとは、自然保護官の補佐役として、国立公園等のパトロール、調査、利用者指導、自然解説などの業務を担う環境省の職員です。管内には、瀬戸内海、西海、雲仙天草、阿蘇くじゅう、霧島錦江湾、屋久島、慶良間諸島、西表石垣国立公園、やんばる国立公園があります

追跡調査~パート2~

2025年08月24日

対馬

みなさまこんにちは、対馬自然保護官事務所の金子です。

~前回のあらすじ~

放獣後追跡調査をしていたものの6月30日に追跡個体を見失ってしまいました。

詳しくは前回記事(追跡調査開始 | 九州地方環境事務所 | 環境省)参照

獣道を通って尾根に上り電波が拾えないか試します。

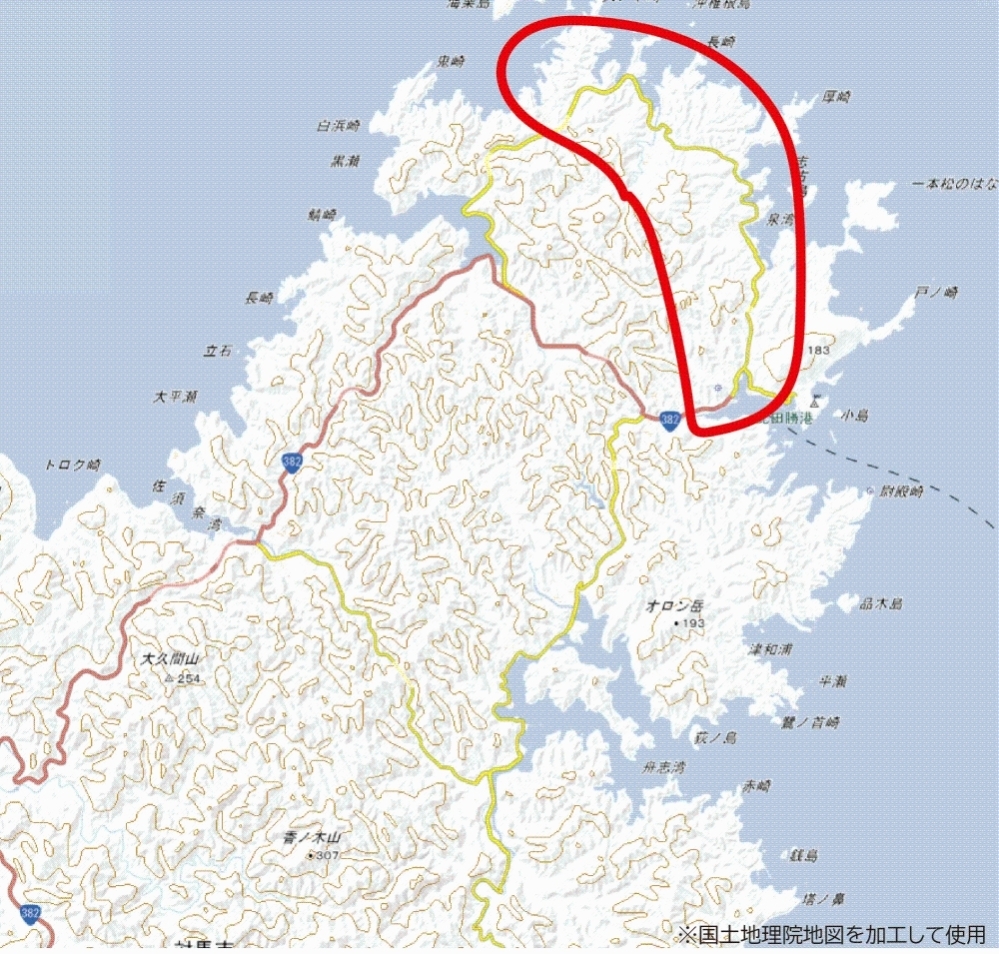

図1 夜間車での捜索エリア

かなりの広範囲を毎晩捜索しました。

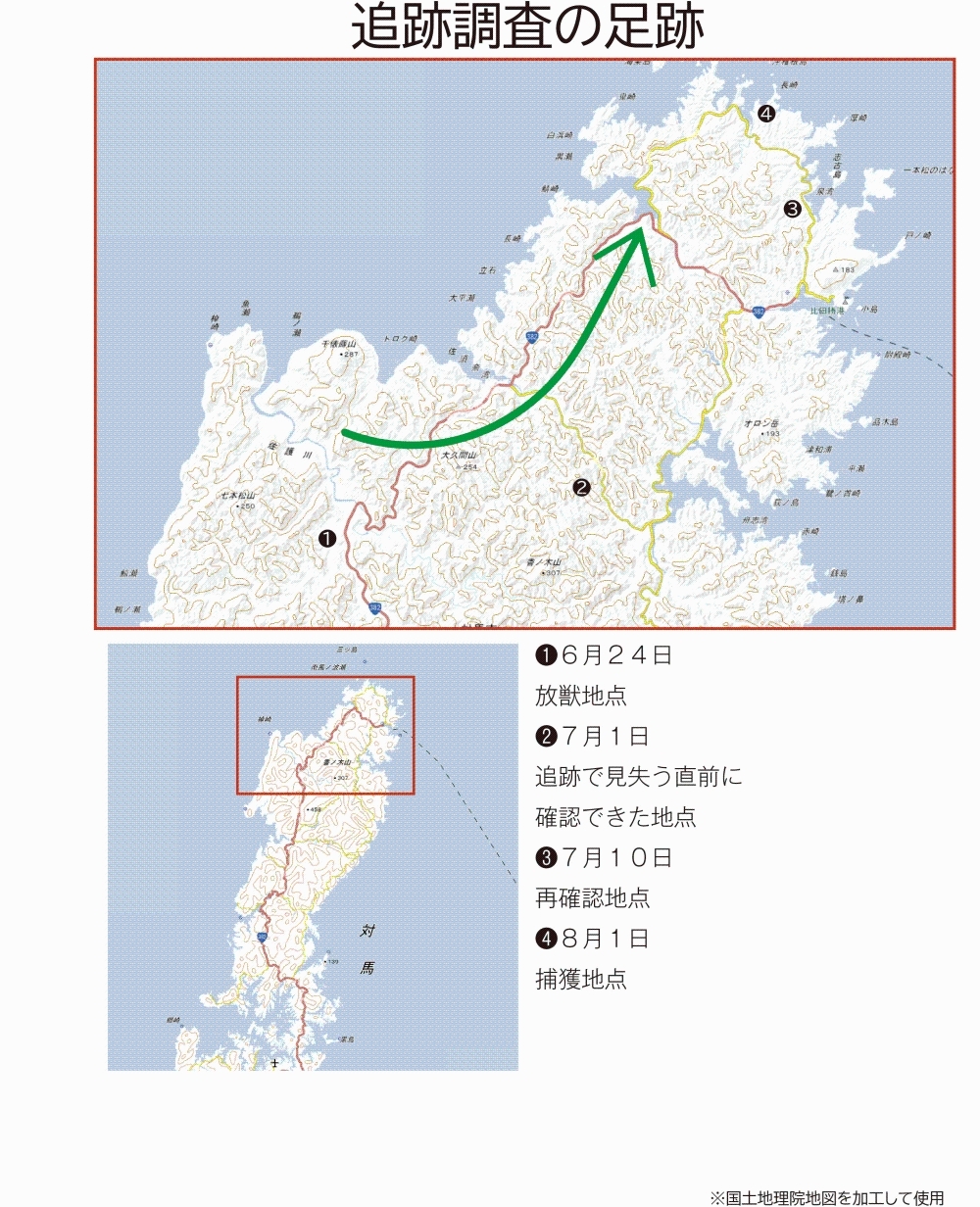

図2 再確認後のヤマネコ移動範囲

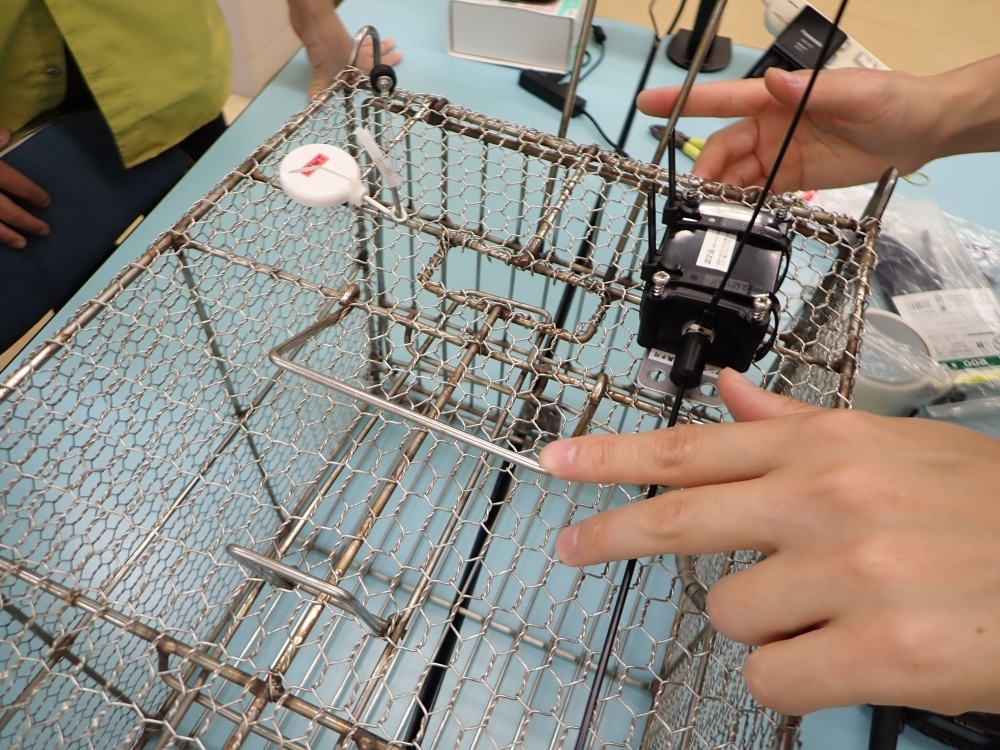

罠の作動に連動して、発信機(写真右の黒いもの)についているマグネットが外れ、信号が途切れる仕組みです。

罠の作動に連動して、発信機(写真右の黒いもの)についているマグネットが外れ、信号が途切れる仕組みです。

罠に入るヤマネコ

この後は持久戦です。

①毎日夕方ヤマネコの居場所を定位する

②居場所近くに置いてある罠に新しい餌を入れるとともに、前日の動画をチェックしヤマネコが罠に馴致しているかも確認する

③ヤマネコが罠のそばにいて、カメラでもしっかり罠の内部に入っているのが確認できれば、扉のロックを外して、捕獲を開始する。まだ判断材料が不十分ならば、罠のロックはそのままで、ヤマネコの定位に専念し、翌日へ。

という流れで捕獲できるまで繰り返します。

①毎日夕方ヤマネコの居場所を定位する

②居場所近くに置いてある罠に新しい餌を入れるとともに、前日の動画をチェックしヤマネコが罠に馴致しているかも確認する

③ヤマネコが罠のそばにいて、カメラでもしっかり罠の内部に入っているのが確認できれば、扉のロックを外して、捕獲を開始する。まだ判断材料が不十分ならば、罠のロックはそのままで、ヤマネコの定位に専念し、翌日へ。

という流れで捕獲できるまで繰り返します。

捕獲直後のヤマネコ

ヤマネコの移動経路まとめ

練習から数えて4回にわたって紹介してきた追跡調査ですが、とりあえずはひと段落です。この後も定期的に検査捕獲と追跡を繰り返しながら約1年間見守り、野生でも問題がないと判断できれば最後の検査捕獲の際に発信機を取り外して追跡なしの放獣です。

対馬自然保護官事務所 金子