環境省の取り組み

石西礁湖(せきせいしょうこ)内のモニタリング調査について

石西礁湖の広範囲の地点で、サンゴの被度や種構成、白化(はっか)の状況などを調べています。長期間にわたって調査をすることで、石西礁湖のサンゴ礁がどのように変化してきたかがわかります。

また、サンゴがどのような環境ストレス(水温、塩分濃度、紫外線、栄養塩、堆積物など)の影響を受けているか、より詳細な調査も行っています。

サンゴ礁の再生について

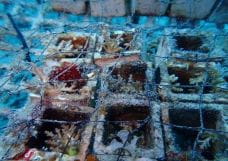

過去にサンゴ礁が大きくダメージを受けた場所では、回復まで時間がかかってしまう場合があるため、サンゴ群集の再生活動を行うことで自然の回復力(かいふくりょく)を後押しします。

また、サンゴ礁再生になにが影響を与えているかを調べ、回復を阻害している要因への対策も行っています。

オニヒトデ対策について

オニヒトデは過去に何度も大発生しており、その度にサンゴ礁やそこに住む生物、人々の生活に大きなダメージを与えてきました。これらによる影響を抑えるため、オニヒトデの発生状況や被害状況を把握し、地域関係者と連携して駆除を行っています。オニヒトデをより安全で効率的に駆除できるよう、新たな駆除手法の検討も行っています。

陸域からの対策について

赤土や生活排水など、陸域から海に流れるものは、赤土など目に見えるものも、栄養塩(えいようえん)など目に見えないものもサンゴに影響を与えます。これらがどのような影響をサンゴに与えるのか調査しています。同時に、陸域からの対策の重要性を周知するとともに、より効果的な取組が推進されるよう関係行政機関に働きかけています。

利用に関する負荷対策について

サンゴ礁は、漁業や遊漁(ゆうぎょ)、ダイビングや水中観光船等によって様々な方向から利用されています。これらの活動が与える環境負荷を減らし、適切な利用を行うため、サンゴ礁海域を国立公園の海域公園地区に指定することや、地域関係者と連携してルール作りなどに取り組んでいます。

普及啓発と自然ふれあい活動について

サンゴ礁の海の豊かさや楽しさを体験し、生活とのつながりを知ることによって、サンゴ礁の自然をより身近な存在として大切に思い、そして誇りを持ってもらうことを目的として、子どもを対象とした自然観察会や出前授業、小学校の総合的な学習の時間と連携した環境学習などを行っています。