サンゴ礁について

サンゴ礁の地形

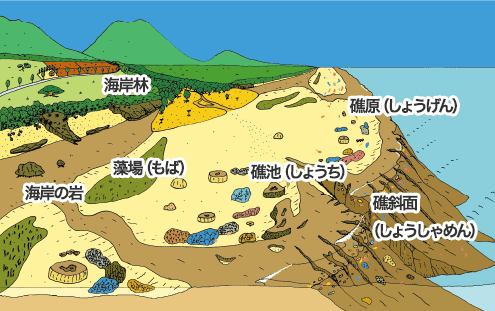

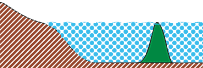

サンゴ礁とは、サンゴを中心とした生物たちが長い時間かけて作った地形のことです。サンゴ礁にとって最も大切なものは、山・川・海(うみ)の一連の密接なつながりです。山から平野が広がり海岸には岩が点在する砂浜があります。砂浜から海に入ると浅い場所には海草が生育しさらに深い場所に島を取り囲むように広がっているのがサンゴ礁です。

- 海岸林(かいがんりん)・・・自然の植生でないと台風に耐えられない。

- 海岸の岩・・・海岸の岩にはサンゴなどの化石がたくさん入っている。

- 藻場・・・海草や海藻の群落で幼魚の成育場所になっている。

- 礁池(しょうち)・・・礁原に囲まれてできる浅くて静かな海。

- 礁原(しょうげん)・・・サンゴが成長してもりあがり干潮時はひあがる場所。

- 礁斜面・・・複雑な地形で急に深くなる。サンゴの種類はとても多い。

サンゴ礁の形状

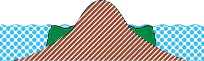

裾礁(きょしょう)

陸の周囲を礁が囲んでいる。日本のサンゴ礁はこのタイプが多い。

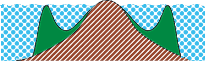

堡礁(ほしょう)

裾礁に似ているが陸と礁の外縁が離れて、礁の内側に深い海(礁湖)がある。

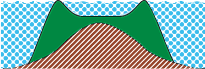

環礁(かんしょう)

円形の礁のみが海面に出ていて中央に陸地がない。南太平洋に多いタイプ。

離礁(りっしょう)

陸から離れていて独立している礁。 小さいものは日本にもたくさんある。

サンゴとは

サンゴは動物

サンゴは植物みたいですがイソギンチャクなどと同じ仲間の動物です。

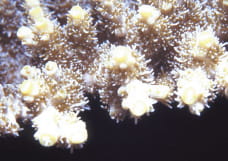

サンゴはポリプと呼ばれる小さなサンゴ個体がたくさん集まって全体を作っています。

サンゴに近づいて見てみるとイソギンチャクのような姿をしたポリプがたくさんあるのがわかります。

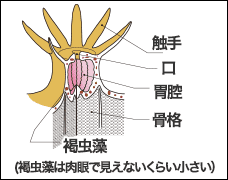

ポリプは単純な構造で放射状に広がる触手の中心に口があり、胃とつながっています。 イソギンチャクとの違いはかたい骨格をもっているところです。

ポリプには褐虫藻(かっちゅうそう)という植物プランクトンが住んでいます。褐虫藻は、太陽光を利用して光合成を行い、サンゴに栄養を与えています。サンゴ自身が触手でえさを捕まえて食べることもあります。サンゴは動物ですが、体内に植物が住んでいるので、植物のような特徴も持ち合わせています。

サンゴの仲間

サンゴはイソギンチャクやクラゲを含む刺胞動物(しほうどうぶつ)の仲間です。その中でも石灰質のかたい骨格を持ち、サンゴ礁を造る種類を「造礁(ぞうしょう)サンゴ」と呼びます。

上の図は生物の分類を示した系統樹(けいとうじゅ)です。造礁サンゴに含まれるのはイシサンゴ目(もく)、アオサンゴ目、クダサンゴ目、アナサンゴモドキ目の計4グループです。最も種類が多いグループは「イシサンゴ目」で国内だけでも300種以上が確認されています。

サンゴの一生

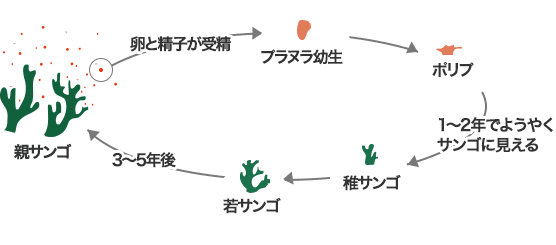

サンゴは産卵により仲間を増やす「有性生殖」と分裂してクローンを増やす「無性生殖」によって増殖していきます。

有性生殖

卵と精子が受精したものをプラヌラ幼生と呼びしばらく浮遊生活を行います。そこから成長して岩盤などに固着するようになったものをポリプと呼びます。その後増殖を繰り返し、産卵ができるまでに成長するのに3~5年かかります。

無性生殖

成長スピードは種類や生息する環境によって変わりますが、1年で数㎝から10㎝以上成長します。

サンゴの産卵

ミドリイシの仲間は、沖縄では5~6月頃、夜間の満潮時に産卵します。産卵の翌日は海の海面が赤くなるほどの量です。

サンゴ礁の役割

自然の防波堤で人を守ってくれる

- サンゴ礁は、台風時などの高波の力を弱める役目を果たしている生きた防波堤です。

- サンゴ礁の骨格や有孔虫(ゆうこうちゅう)の殻などが砂となり、豊かな砂浜を造ることで海岸が守られています。

いろいろな資源を供給してくれる

- サンゴ礁は、食糧以外にも様々な資源を供給してくれます。例えば建材、民具、肥料などがあります。

- 将来サンゴ礁からは医薬品など重要なものが 発見される可能性を持っています。

教育・研究の場としての機能

- サンゴ礁は、いろいろなことを教えてくれる自然の学校です。環境教育の一環として、自然観察会、美化活動の場としてサンゴ礁の果たす役割は大きくなっています。

- サンゴ礁のサンゴをはじめそこに棲む生物は、まだまだわからないことでいっぱいです。

サンゴ礁をまもろう

今、石西礁湖(せきせいしょうこ)では、サンゴ礁が消失し、サンゴ礁の機能が低下しつつあります。その原因のいくつかを見てみましょう。

オニヒトデ

- オニヒトデは、直径50cmほどにもなる大型のヒトデです。体(からだ)の表面に鋭い毒のあるトゲを持っています。

- 1980年代にオニヒトデは、石西礁湖で大発生してサンゴを食い尽くし全滅させました。また、2000年代後半から2010年代前半にも大発生しました。

- サンゴを食べる生物は、オニヒトデをはじめ他にもいます。いずれも私たちの敵ではなく、サンゴ礁生物の一員です。

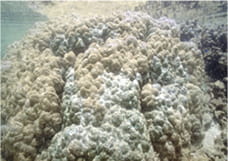

白化(はっか)現象

- サンゴの白化現象は、海水温(かいすいおん)が高すぎたり、低すぎたり紫外線が強すぎたり、弱すぎたりして起こる現象です。

- 石西礁湖では1998年、2007年、2016年に白化現象が確認されました。

- 左の写真は、太陽光線をさえぎられて白化した例です。サンゴはかなりデリケートな生物です。

サンゴの白化現象とは 環境が悪くなると、最初にサンゴの体内で生活する褐虫藻がなくなってしまいます。そうすると、サンゴは色を失い白化します。白化が、しばらく続くとサンゴも死んでしまいます。

赤土汚染

- 豪雨時に、陸域の工事現場や農地などの裸地(らち)から、真っ赤な濁り水が海へ流れ込みます。そして、細かい泥が、海底全体につもり、動けないサンゴは、窒息死します。

- 観光、農業、漁業など多くの産業に影響があります。

乱開発行為(らんかいはつこうい)

- 山、川、海が、乱開発行為によって分断されると、サンゴ礁に悪い影響が現れてきます。

- サンゴ礁は、森、河川、マングローブ林、干潟の健全なつながりが大切です。